CEOメッセージ

企業経営というボールを受け継ぐ責任と覚悟

オフロードパス。ラグビーにおいて、タックルを受けた選手が倒れながら、後ろを走る仲間を信じて放つパスです。前任の太田は、病という敵と対峙しながら最後の最後まで前を向いて前進を続けました。そして、前のめりに倒れながら企業経営というボールをしっかりと後進にパスし、2023年11月25日、逝去しました。

私は、長年、太田と並走し、その大きな背中と推進力でSMBCグループを牽引し飛躍的に前進させる姿を見てきました。太田は、着眼大局・着手小局を実践する経営者でした。大きな意思決定を下す時には、常に高い視座から、また、遠い将来から物事を見て判断し、方向性を決めた後は、所期の成果の実現にこだわり、多くの功績を残しました。また、太田は、心の大きな経営者でもありました。私が少し迷い、立ち止まった時、相談に行くと、いつも溢れるような温かい笑顔で「そんなこと気にしなくていいよ。思う存分やってくれ」と励まされました。

太田からボールを託された私は、社長を代行した後、12月1日に正式に後任としてグループCEOに就任することになりました。振り返れば悲しみが募り、予期せぬタイミングでの大役の拝命に不安がなかったと言えば嘘になります。しかしながら、インプレーの中で立ち止まることは許されません。太田からパスを受けた企業経営というボールを抱き、その遺志を受け継ぐ責任を胸に前を向いて進んでいく、そう覚悟を決めました。

グループCEOとしての第一歩

CEOに就任するにあたり、まず頭に浮かんだのは、太田の急逝が社内外に驚きをもって受け止められ、SMBCグループの経営方針等について不安を感じるステークホルダーが少なからずいるだろう、ということです。そのため、就任後は直ちにステークホルダーとコミュニケーションを取り、CEOが代わったとしてもSMBCグループの経営方針や事業戦略は不変であることを説明して、理解を得るよう努めました。

特に従業員に対しては、お客さまへのサービスの提供に支障をきたさぬよう、動揺を一刻も早く抑える必要がありました。そこで、CEO就任の翌週12月8日に執行役員連絡会を開催して役員と直接対話し、11日には国内外のグループ全従業員向けに電子メールを配信して、皆で一丸となって前に進んでいこうというメッセージを伝えました。

また、株主・投資家に対しては、12月18日に臨時の投資家説明会を開催したほか、2024年1月には欧州に出向き、主要な海外投資家とも直接対話を行い、新CEOとしての考え方を伝えました。並行して、主要なお客さま、太田が直接関係を構築してきたビジネスパートナーの方々と対話して、引き続きのご支援、ご連携をお願いし、3月7日には、太田のお別れの会を開催しました。

一連のステークホルダーの皆さまとの対話を通じて、経営としてのモメンタムを維持しながら、2023年度を完走することができました。太田の最終年度を過去最高益という素晴らしい形で締めくくることができたのは、ステークホルダーの皆さまのおかげであり、改めて感謝申し上げたいと思います。

私が目指すSMBCグループの姿

先人が築き上げてきた財産・強みが込められたボールを胸に、

私が目指すSMBCグループの姿、それは、2030年を見据えたビジョン

「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展する

グローバルソリューションプロバイダー」に尽きると考えています。

グループCEOに就任してから半年、スムーズな経営体制の移行に日々取り組みながら考えてきたのは、太田から受け継いだボールに込められたもの、そして、私がこのボールを抱えて目指すべきSMBCグループの姿、についてです。

太田から受け継いだボールに込められたもの。そのひとつは、先人、そして従業員一人ひとりが脈々と築き上げてきた、ステークホルダーの皆さまからの揺るぎない信頼であり、何ものにも代え難いSMBCグループの最大の財産です。私は、こうした信頼の礎は、三井・住友が江戸時代から培ってきた商人(あきんど)のDNAにあると考えています。三井は呉服商、住友は銅精錬を祖業として事業を拡大し、ともに300年以上にわたって発展の歴史を紡いできましたが、その発展の背景には、自分の事業の成功に向けて、人一倍考え、勇気を持って時に大胆に動き、お客さまのために最善を尽くす、また、私利私欲に走らず、お客さまや社会の幸せを願う「三方よし」の精神を大事にする、優れた商人としてのDNAがありました。

もうひとつ、私が受け継いだものは、SMBCグループ発足後の二十数年間で拡大してきた2つの大きなウィングです。SMBCグループは、2002年の発足以来、金融機関を取り巻く環境や、お客さま・社会が求める役割の変化を踏まえ、国内の銀行業が中心だったところから、業務と地域の2つのウィングを着実に拡大してきました。業務に関しては、クレジットカードやリース、IT・シンクタンクに加えて、コンシューマーファイナンス、証券、信託、アセットマネジメントを傘下に加え、それぞれが成長することで、国内トップレベルの総合力を有する複合金融グループとなりました。また、地域に関しては、従来注力してきた日系企業のお客さまの海外進出支援に加えて、プロジェクトファイナンス等の専門性の高い業務の強化や外国企業のお客さまとの取引深耕を進めるとともに、出資・買収を通じて、航空機リース事業や海外証券業務、アジアの商業銀行・ノンバンク業務にも進出し、現在は、グループ従業員の半数以上が海外で勤務するグローバル金融機関となりました。このように2つのウィングの拡大を通じて、当社は、市場における評価を高め時価総額を大幅に増大させるとともに、日本の金融セクターにおける地位やメガバンクの中における相対的な位置付けを向上させてきました。

こうした先人が築き上げてきた財産・強みが込められたボールを胸に、私が目指すSMBCグループの姿、それは、2030年を見据えたビジョン「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」に尽きると考えています。このビジョンは、太田がグループCEO、私がグループCFO兼CSOに就任した2019年に定めたものです。「最高の信頼」、これはSMBCグループの発足以来、掲げられてきた経営の基本原則です。これまで築き上げてきたステークホルダーからの揺るぎない信頼を受け継ぎ、「お客さま・社会とともに発展する」という社会の公器として責任を果たしていくことで、SMBCグループを最高に信頼されるブランドとして確立していきます。また、「グローバルソリューションプロバイダー」、この「グローバル」という言葉には、国内で盤石な経営基盤を築いた上で、グローバルなマーケットで存在感があり高く評価されるプレイヤーを目指していきたいという思い、そして「ソリューションプロバイダー」という言葉には、お客さまや社会課題の解決のために、金融機関の枠にとどまらず、非金融も含めたソリューションプロバイダーを目指していくという思いを込めています。SMBCグループがこれまで育んできた業務と地域のウィングを、もう一段大きく、強くして、さらなる高みを目指します。

グループCEOとして目指すSMBCグループの姿は、当然のことながら、私一人では実現できません。ラグビーと同様、ともに高みを目指す仲間が必要です。その点、SMBCグループには、同じ志を持ち、日本および38の国と地域で業務に従事する12万人を超える優秀な従業員がいます。SMBCグループが生み出す社会的価値や経済的価値は、このさまざまなバックグラウンドを持つ多様な12万人の従業員一人ひとりが生み出す価値の総和にほかなりません。私はグループCEOに就任するにあたり、グループ従業員に、「Integrity、Passion、Solidarity」の3つを大切にしようと伝えてきました。Integrityには、法令やルールの遵守は当然として、より上を目指し、フェアに、誠実にステークホルダーに向き合い、ビジネスの場で正しく勝つ、真のプロフェッショナルになろうという思い、Passionには、お客さまや社会に貢献したいという溢れる情熱を持ち、自身とお客さまの成長に向けたリスクテイクに積極的に挑戦しようという思い、そして、Solidarityには、多様な個の力を結束させて、スクラムを組み、互いに助け合い、励まし合い、切磋琢磨しつつお互いを高め合いながら、強いOne Teamを作ろうという思いを込めています。また、従業員と共有するスローガンとして、「突き抜ける勇気。」を掲げました。この言葉には、太田が「カラを、破ろう。」と伝え続けた、固定観念や前例、組織の論理を払拭しようという精神面の改革を引き継ぎ、次は勇気を持って具体的なアクションにつなげていこう、という思いを込めています。グループ従業員一人ひとりが「突き抜ける勇気。」を持ち、一丸となって、目指すビジョンの実現に取り組んでいきたいと考えています。

ラグビーと私

私は高校・大学の7年間ラグビーに打ち込みました。この経験は確実に私のベースになっています。

高校時代は、厳しい練習を重ねてもなかなか試合に勝てず、とても悔しい思いをしました。特に印象に残っているのは、絶対に負けたくないと思って臨んだ試合に敗れて泣いていた時に監督に言われた「負けて泣くなんて恥ずかしい。泣いているのではなくどうやったら強くなれるか考えろ」という言葉です。この時の悔しさは、勝ちにこだわる姿勢、うまくいかない時や易きに流されそうな時に「ここで頑張らないと必ず後で悔しい思いをする」ともうひと踏ん張りしようという今の仕事への向き合い方につながっています。

また、グループ従業員に伝えた「Integrity、Passion、Solidarity」といった考え方は、ワールドラグビーのコアバリューから引用したものです。特にIntegrityについては、日本ラグビーの礎を築かれた大西鐵之祐さんが、「ラグビーはフェアネスや誠実さを学ぶ場だ」という持論から、身体を激しくぶつけ合い、勝敗を決するぎりぎりの場面でも、「ルール上は良くても相手に怪我をさせて勝っては意味がない」「フェアであれ、誠実であれ」と選手に言い続けたというエピソードに感銘を受け、自らの仕事をする際に常に意識するとともに、従業員にも紹介しています。

2024年5月に行われたジャパンラグビーのリーグワン・プレーオフトーナメント決勝。今季限りで引退する堀江翔太選手が試合後のインタビューで「生まれ変わってもラグビーはしません」とコメントされていた姿が心に残りました。まさに一所懸命。ひとつのことに打ち込んで努力を続け、本当に悔いが残らないくらい全力で取り組んできたからこそ出てくる言葉です。私も、太田から受け継いだボールをいつか後進に託す時、このような心境になりたい、そのためにも全身全霊をかけてSMBCグループの経営にあたりたい、そう強く思いました。

企業価値の向上へ向けて

グループCEOとして、ビジョンを実現し、企業価値を向上させていくために、まずは2023年度よりスタートした中期経営計画の完遂を目指します。

2017~2019年度の中期経営計画は、マイナス金利の導入やバーゼルⅢ最終化による資本規制強化を受け、「Discipline」を重視し資本の蓄積を進めました。続く2020~2022年度の中期経営計画は、健全性の向上を背景に、「Transformation & Growth」に転じて成長を追求しました。そして今回の中期経営計画は、これまでの良い流れを一段と加速しながら取組をアップグレードさせるものです。基本方針に掲げた「社会的価値の創造」「経済的価値の追求」「経営基盤の格段の強化」に取り組み、「質の伴った成長」の実現を目指します。

私たちを取り巻く環境

米国での銀行の経営破綻を契機として、世界の金融市場に不透明感が漂う中でスタートした今回の中期経営計画ですが、足元では、円安、株高、米国の金利高止まり等、我々の収益にとって好ましく、想定よりもずっとポジティブな業務環境が続いています。

海外においては、欧州と中東で続く2つの戦争の終結が見えず、中国経済の減速懸念が高まる中、各国において金融政策と景気動向、重要選挙と政治への影響、地政学リスクの高まり等に留意が必要であるものの、米国経済は、インフレ下においても想定以上に力強さを維持しており、ソフトランディングに向かうと見込まれます。

一方、日本経済は、8年間続いたマイナス金利が解除され、いよいよ再成長に向けて動き始めました。企業においては、グローバルな競争力向上へ向けて、大胆な事業構造改革や思い切った成長投資に踏み切る姿勢が鮮明で、多くの企業がサステナブルな社会の実現にも真剣に取り組んでいます。個人においても、賃上げに伴う消費活動の拡大が見込まれるほか、新NISA等の制度整備や良好な相場環境を背景に、貯蓄から資産形成の流れが加速することが期待されます。

SMBCグループとしても、良好な業務環境の中、企業や個人のお客さまの前向きな活動を後押しし、日本の再成長に貢献していきたいと考えています。そのためにも、お客さまと伴走しながら、プロフェッショナルとして取れるリスクを自身の目でしっかりと見極めて果敢に決断する、健全なリスクテイクに積極的に挑戦していきたいと考えています。

さらなる高みに挑戦する

グループCEO就任後、投資家の皆さまと対話を重ねる中で感じたのは、我々の目指すところを投資家の皆さまに正しくお伝えすることの重要性でした。

SMBCグループでは、従来、業績予想はダウンサイドシナリオにおいても達成すべき最低限の目線と位置付け、想定したリスク要因が顕在化しない場合には、期中に上方修正を行う運営としてきました。特に2023年度目標および現在の中期経営計画は、世界の金融市場に不透明感が漂う中で策定したため、かなり保守的な前提を置いた水準でした。結果的に、期中にボトムライン利益を1,000億円上方修正し、さらに400億円超上振れて着地し、中期経営計画の最終年度の目標を初年度で上回ることになりました。

期初に保守的な業績予想を発表することは、未達となってしまった場合のネガティブ・サプライズの回避につながる一方、業績に対する自信がない、非公開のリスク要因があるといった誤解を与えかねません。そこで、2024年度は、業績予想をmost likelyなシナリオに近い水準とするため、足元の良好な業務環境が継続する想定の下、業務計画の前提条件を見直しました。加えて、中期経営計画の施策をより一層進展させることで、過去最高益をさらに大幅に更新し、SMBCグループとして初めての1兆円を超えるボトムライン利益を目指すこととしました。

同時に、次期中期経営計画終了までの5年を見据えたROEの目線も引き上げました。2023年、次期中期経営計画の目処として提示した東証基準ROE8%に前倒しで挑戦し、現中期経営計画の最終年度である2025年度に8%、次期中期経営計画の最終年度の2028年度に9%程度を目指します。この実現に向けて、分子であるボトムライン利益については、1兆円を大きく超える水準まで伸ばしたいと考えています。

ROEの向上を目指して

当社の株価はここ1年で大きく上昇し、PBRは2023年3月末の0.58倍から2024年3月末には0.86倍に回復しました。さらに、2024年7月には1倍に到達しましたが、経営として引き続き改善に取り組んでいかなければならないと考えています。金融機関の株価はマクロ環境に影響されやすいものですが、さらに厳しい状況下においてもPBR1倍超は維持できるようにするため、ROEとPER両面の引き上げに取り組んでいきます。

ROEについては、分子であるボトムライン利益の成長が不可欠であり、バランスシートに依存しないアセットライトビジネスの強化、これまで取り組んできた成長投資の効果実現、そしてコストコントロールに注力します。

国内においては、今後の金利上昇も見据えて、安定的かつ効率的なリテールビジネスモデルの再構築を図ります。「Olive」を軸としたデジタルベースの事業モデル改革や、銀行・信託・証券が一体となったグループ一体チャネルの展開に取り組み、本邦No.1のリテール金融ビジネスの地位を目指します。また、国内ホールセールビジネスにおいては、大企業とのCIB(Corporate and Investment Banking)ビジネスにおけるセクター対応力やグローバル連携強化、不動産仲介、法人決済等、グループの総合力を活かした手数料ビジネスの強化によって、収益性を向上させていきます。

海外においては、世界最大かつ安定的な米国市場でJefferiesとの提携によるグローバルCIBビジネスの強化、アジアの4ヵ国において第2・第3のSMBCグループを創ることを目指すマルチフランチャイズ戦略における所期の期待収益の実現等、成長性を踏まえたポートフォリオの構築を通じて、グループの成長ドライバーとして一層の飛躍を目指していきます。

コストコントロールについても、国内のビジネスモデル改革やグループの機能集約、海外業務の効率化を通じたコスト削減に継続的に取り組み、ベース経費をしっかりとコントロールしていきます。このほか、資本効率の向上に向けて事業ポートフォリオの入替や、低採算アセットから高採算アセットへのシフト、含み益のある資産の売却も進めていきます。

PERも引き上げる

さらに厳しい状況下においても

PBR1倍超は維持できるようにするため、

ROEとPER両面の引き上げに取り組んでいきます。

PBRの改善には、ROEに加えてPERの向上も重要です。前中期経営計画から掲げている「Transformation & Growth」を一段と進化させ、前述した「Olive」やグローバルCIBビジネス、マルチフランチャイズ戦略等、中長期的な成長につながる事業領域に注力し、成長へのモメンタムを拡大していくことで、しっかりと期待成長率を向上させていきます。

また、PER向上には資本コストを抑制していくことも必要であり、経営基盤の強化もその重要な要素のひとつです。ステークホルダーから信頼される水準まで質を高める意味を込めて掲げたキーワード「Quality builds Trust」の実現に向けて、経営の大前提であるガバナンス・コンプライアンスの改善に取り組み、健全なカルチャーの浸透を図ります。2023年度は取締役会にレイク取締役、ロジャーズ取締役を新たに迎えてより活発な議論が行われました。2024年度からは社外取締役比率も過半となり、さらに多様性を高めてガバナンスを強化しています。

安定したシステム基盤の構築と新しいビジネスの創出の両面から、IT投資も積極的に行います。特に生成AIは今後の金融ビジネスを大きく変える可能性がある重要な技術であり、私自身が関与しトップダウンで活用を推進していきたいと考えています。SMBCグループでは、すでに多くの従業員がAIを活用できる環境にあり、研修も実施して業務に活用しています。コールセンターもAIの活用により省力化しています。このようにAIは業務効率化に向けた大きな柱のひとつですが、同時にトップラインを伸ばす取組も検討していきます。たとえば、Web上での投資信託や保険といった金融商品の提案において、AIを実装したアバターが投資アドバイスを提供するようになれば、資産運用業務が現在とは全く異なるビジネスモデルになるのではないかと期待しています。

加えて、競争力の源泉である人材への投資を充実させ、人的資本経営を推進していきます。個人の職業観やライフスタイルが絶えず変化し多様化する中、SMBCグループが勤勉で意欲的なプロフェッショナルから選ばれる会社となるために、私はグループCEOとして、従業員一人ひとりが仕事を通して自己実現できる場を作り、お客さまや社会に貢献したいという情熱を持って新しい一歩を踏み出す動きをしっかりサポートしていきたいと考えています。

政策保有株式については、好調な株価やガバナンス改善を求める投資家の声を背景に、企業のスタンスも変化しつつあるため、しっかりと削減を進めていきます。また、開示内容の充実にも取り組み、投資家の皆さまとの情報格差を財務・非財務面ともに埋めていくことで、資本コストの低減に取り組んでいきます。

社会的価値の創造

私も含めた「全員参加」の精神で、

主体的に社会に貢献し、社会課題の解決に取り組んでいきます。

今、地球の温暖化や人権の侵害、貧困・格差の拡大等、多くの社会課題が顕在化し、これらの解決に向けた取組は企業経営の大きなテーマとなっています。こうした取組は、期待成長率の向上や資本コストの抑制を通じて、PERの向上にもつながります。

中期経営計画では、社会的価値の創造を経営戦略の柱のひとつに据え、時代の変化を先取りし、短期的には経済的価値に直結しない領域にも積極的に取り組んでいくことにしました。そして、「環境」「DE&I・人権」「貧困・格差」「少子高齢化」「日本の再成長」の5つをSMBCグループとして特に解決を目指すべき「重点課題(マテリアリティ)」に定め、その解決に向けたゴールを設定しました。

スタートから1年経ち、各マテリアリティにおいて我々が取り組むべきこともクリアになってきました。2024年度は、体制も整備して、いよいよ取組を本格化していきます。

グローバルな一流企業に利益の1%程度を社会に還元している例が多く見られることも踏まえ、「我々がここまで成長できたのは、これまでお世話になったお客さまや社会のおかげであり、今後はそれに報いていきたい」という思いから、ボトムライン利益の1%を目処に、100億円の経費を社会的価値の創造に振り向けることにしました。また、お客さまとの事業共創・開発や、新たな技術の開発や産業の育成に向けて、400億円の投資枠も設定しました。

今後は、従業員一人ひとりが、「お客さまのお役に立ちたい」「社会に貢献したい」という情熱とオーナーシップを持ち、お客さまや地域・産業が抱える課題の解決に貢献していきます。私も含めた「全員参加」の精神で、主体的に社会に貢献し、社会課題の解決に取り組んでいきます。さまざまなステークホルダーと連携して、社会的価値の創造に向けた好循環を生み出す仕組を作り、ゆくゆくはSMBCグループが社会や環境に与えた影響を可視化していきたいと考えています。

SMBCグループは、経済の成長や社会課題の解決をリードし、そこに生きる人々が幸福を感じられる「幸せな成長」に貢献していきます。

資本政策・株主還元

これまで説明した取組を通じて高めた企業価値は、株主の皆さまにしっかりと還元していきます。資本の最適配分もまたROE向上のための重要な要素のひとつであり、健全性を確保した上で、これまで以上に株主還元と成長投資のバランスを意識して配賦していきます。株主還元については、配当を基本に、累進的配当方針と配当性向40%を維持しながら、ボトムラインの成長を通じて増配の実現を目指します。2024年度は、1兆円を超えるボトムライン目標を掲げた上で、配当性向40%を目処に、配当予想を過去最大幅の60円増配となる330円としました。自己株取得を機動的に実施していく考えの下、2024年5月に1,000億円の取得枠を設定し、期中もさまざまな要素を勘案して追加の実施を検討していきます。

終わりに

“I don’t believe in magic. I believe in hard work.”(私は、魔法は信じていない。努力を信じているんだ)。これは、ラグビーのニュージーランド代表オールブラックスを、主将として2011年、2015年のワールドカップ連覇に導いた伝説のラガーマン、リッチー・マコウさんの言葉ですが、企業経営も同じだと思います。「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」になるための魔法はありません。日々の一人ひとりの絶え間ない努力、その一つ一つが、SMBCグループを高みへと導くのだと強く信じています。

私は、SMBCグループを、日本で、世界で、社会やお客さまから揺るぎない信頼をいただきつつ、美しく戦い、正しく勝つ、そのようなグループにしていきたい。そうした思いで、グループCEOとしてグループ12万人の先頭に立って、その未来に向けた道筋を、真正面から、まっすぐに、堂々と、進んでいきたいと思います。

今後とも、より一層のご理解・ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

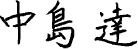

三井住友フィナンシャルグループ

取締役 執行役社長 グループCEO