CFOメッセージ

2023年度は、新しい中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」の下で、「質の伴った成長」の実現に向けて各種取組を進めてきました。事業ポートフォリオ見直しの観点から、低成長・低採算のアセットや環境変化により保有意義が低下したアセット等の削減を進める一方、重点戦略領域にしっかり経営資源を投入し、成長に向けた戦略施策の加速を図ってきました。また、ROE向上に向けた経営資源のシフトやコストコントロールを促進するため、これまで以上に資本効率を意識した運営を行い、経営管理の高度化等にも取り組んできました。

2024年度も、成長戦略と健全な財務・資本運営を両立させながら、さらなる高みを目指していきます。

2023年度の振り返り

2023年度は、米国での銀行の経営破綻を契機とするマーケットへの不安やグローバルな景気の減速懸念もある難しい状況でスタートしましたが、国内経済は好転し、海外も想定以上に底堅い景気が継続する1年となりました。その中で当社は、国内で「Olive」を通じてリテール顧客基盤の拡大を図るとともに、企業のコーポレートアクションの活発化等に伴う資金ニーズをしっかりと捉えました。海外においても、Jefferiesとの連携によるCIBビジネスの強化やアジアのマルチフランチャイズ戦略が着実に進展しました。

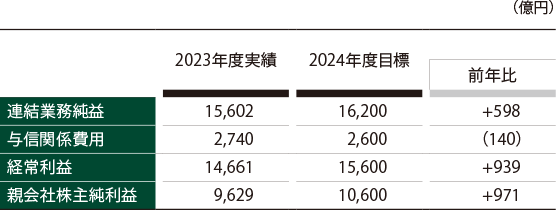

その結果、2023年度はすべての事業部門がしっかりと成長し、円安、株高、米国金利の高止まりといった環境要因も業績にポジティブに作用したことから、連結業務純益は前年比2,838億円増益の1兆5,602億円と、過去最高益を更新しました。また、親会社株主純利益は、期初目標の8,200億円から期中に1,000億円上方修正しましたが、リスクへのプロアクティブな対応も行った上で修正目標をさらに上回る9,629億円を計上し、こちらも過去最高益となりました。我々のベースの収益力は確実に上がってきていると感じています。

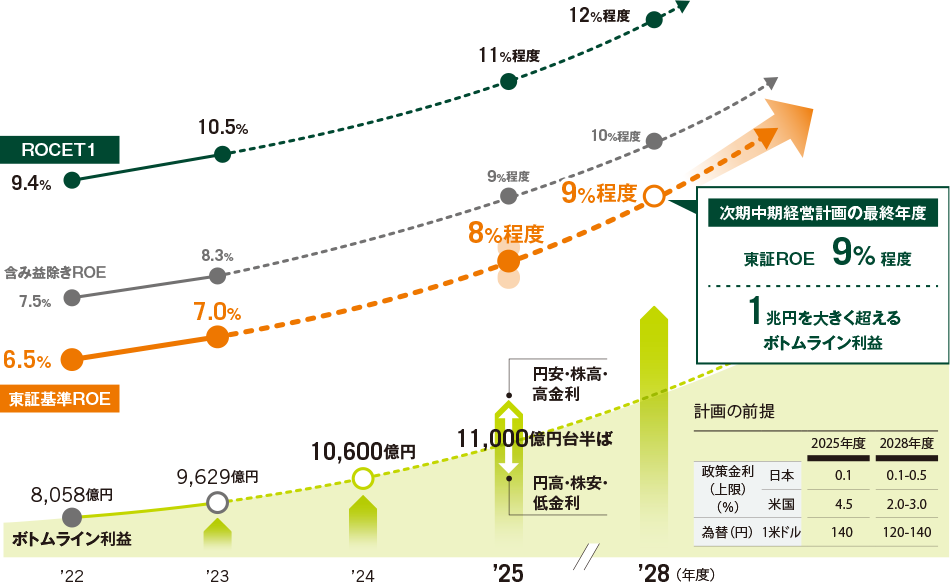

また、計画を大幅に上回る政策保有株式の削減や、米国の貨車リース事業売却等も含めた事業ポートフォリオの入替等によりROEも着実に向上し、中期経営計画初年度として良いスタートを切ることができました。

2024年度の業績目標と5年後に目指す財務的成果

2024年度は、連結業務純益で1兆6,200億円、親会社株主純利益で1兆600億円を目指します。実現すれば、SMBCグループのボトムライン利益として初めて1兆円を超えることになります。

引き続き、ボラタイルな金融・経済環境や、地政学リスク等には留意が必要ですが、投資家の皆さまとの対話を踏まえ、我々の目指すところを正しくお伝えしていきたいという思いから、今回の業績目標は、足元の良好な業務環境が継続する想定の下、積極的にアップサイドに挑戦するという思いを込めました。業績目標の達成に向けて、中期経営計画の施策を着実に進め、一段と収益力を向上させるとともに、想定されるリスク要因には引き続きプロアクティブに対応していきます。

また、中期経営計画でも重要なテーマとして取り組んでいるROEの改善について、足元の業績や業務環境を踏まえ、目線を一段引き上げます。具体的には、次期中期経営計画最終年度である2028年度を目処としていた東証基準ROE8%について、現中期経営計画の最終年度である2025年度に達成し、2028年度には9%程度を目指していきます。ROEの分子となるボトムライン利益については、2025年度に1兆1,000億円台半ば、2028年度に1兆円を大きく超える水準を目指していきます。

企業価値向上への取組

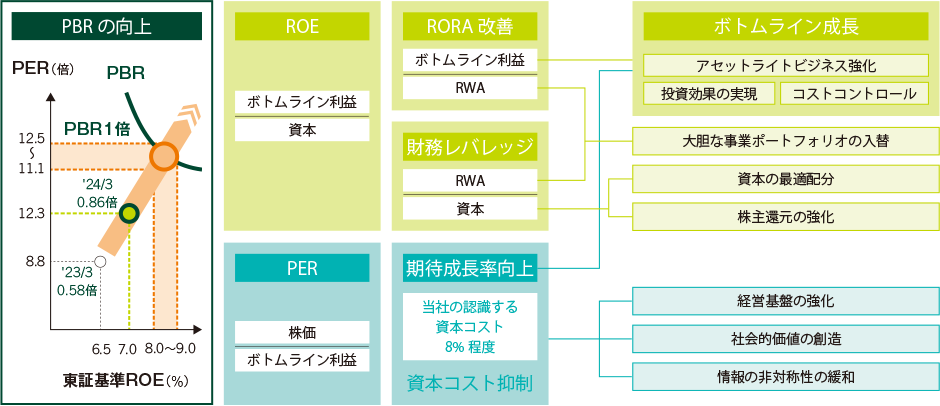

企業価値を向上させていくことは我々の最も重要な責務のひとつです。RORAの改善と財務レバレッジのコントロールを通じてROEを改善するとともに、期待成長率の向上と資本コストの抑制によってPERを引き上げていくことで、PBR1倍、そしてさらにその先を目指していきます。

(1)ROEにこだわった業務運営

ROEの改善に向けては、分子である「ボトムライン利益の成長」を実現しつつ、リスクアセットを適切にコントロールし、資本をより効率的に活用するための「大胆な事業ポートフォリオの入替」や「資本の最適配分」等を行っていくことが重要になります。 まず、ボトムライン成長については、バランスシートに依存しないアセットライトビジネスの強化、これまでに取り組んできた成長投資の効果実現、そしてコストコントロールの3点に注力します。

アセットライトビジネスの強化に向けて、国内では、「Olive」と「ストア」のハイブリッド戦略によって、顧客基盤の拡大、顧客接点拡充を通じた決済性預金の獲得やファイナンス・手数料収入の増強を図っていきます。また、ウェルスマネジメントビジネスも、貯蓄から資産形成の機運の高まりを捉え、運用からコンサルティングまでのバリューチェーン全体をカバーするグループの司令塔機能を設置することで、グループの総合力を活かして預り資産の拡大を目指します。海外においては、Jefferiesとの提携を拡大し、協働案件をしっかり積み上げていくことでCIBビジネスを強化していきます。

また、アジアのマルチフランチャイズ戦略では、これまで取り組んだ成長投資の効果を実現するフェーズに入りました。インド、インドネシア、ベトナム、フィリピンの4ヵ国において、各出資先のPost-Merger Integration(PMI)に注力し、長期的にその国に根差したトップティアの金融機関を目指していきます。

コストコントロールについては、円安やインフレといった環境において難易度が上がっていますが、ディシプリンを利かせてコントロールする方針は変わりません。業績成長の加速に向けて、必要な投資・経費投入を行うため、今回、中期経営計画3ヵ年におけるベース経費の投入計画を1,300億円から1,600億円に増額した一方、店舗の軽量化・効率化やグループ機能の集約、AIを活用した生産性向上等のコストコントロール施策も、300億円追加で実施することで、ベース経費全体で引き続き3ヵ年横ばいを目指していきます。また、投入した経費はしっかり効果を検証し、将来のトップライン成長につなげていきます。

事業ポートフォリオの入替と、資本の最適配分については、全社にROE改善に対する意識を浸透させ、低採算アセットや政策保有株式の削減を加速していきます。それによって捻出された資源を、日本の再成長に向けた追い風を受ける国内の大企業・中堅企業向けビジネス等、成長が期待できる戦略分野に集中的に投入し、リスクテイクを積極的に行いながら利益成長を目指します。

(2)期待成長率の向上と資本コストの抑制

PERの要素のひとつである期待成長率の向上については、ペイメントビジネスやマルチフランチャイズ戦略、海外CIBビジネス等、中長期的な成長が見込まれる事業に注力するとともに、それぞれの戦略や目指す利益水準、その進捗や成果を丁寧に説明していくことで高めていきます。

資本コストについては、当社は8%程度と認識していますが、市場の期待値がさらに高いところにある点も認識しており、経営基盤の強化や社会的価値の創造への取組を通じてギャップの解消を図ります。

強固な経営基盤を構築するためには、安定したシステム基盤の構築と人的資本経営の推進、コンプライアンスやガバナンスの質の向上が重要です。IT投資については、中期経営計画の3ヵ年の投資額を6,500億円から7,500億円に増額し、生成AI等、新技術も積極的に取り入れながら、新しいビジネスを生み出す成長投資や、システム基盤の安定化に向けた投資をしっかりと実行していきます。人的資本投資については、2024年度、三井住友銀行で前年比7%増を見込んでおり、成長領域へのリソース投入や専門人材の確保、研修強化、DE&Iの浸透等に取り組み、人材力を最大化させます。

社会的価値の創造も資本コストの抑制に資する重要な施策です。中期経営計画では戦略の柱のひとつと位置付けて、「環境」「DE&I・人権」「貧困・格差」「少子高齢化」「日本の再成長」、の5つをマテリアリティと定めました。2024年度は体制を整備し、年間100億円の経費枠と400億円の投資枠を設定して本格的に取り組んでいきます。今後も継続的に収益の一部を社会的価値の創造に向けた施策に回していくことで、経済的価値の追求との好循環を築いていきます。

また、こうした非財務の取組も含めた情報開示を拡充し、投資家との建設的な対話も通じて情報の非対称性の緩和にも取り組んでいきます。

資本政策

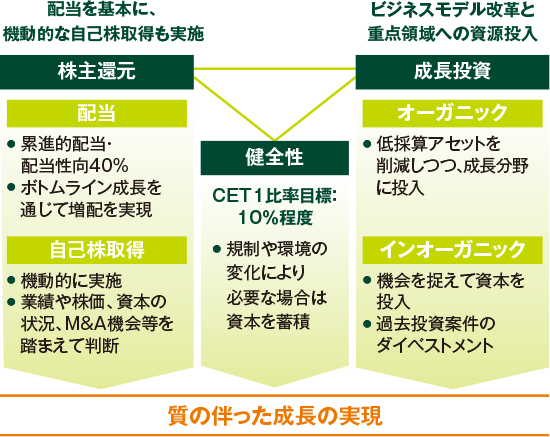

基本方針

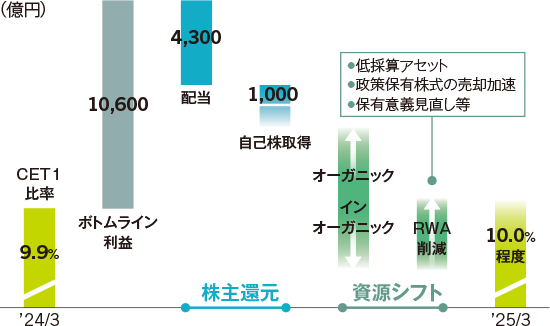

資本運営は、健全性確保を前提に、株主還元強化と成長投資をバランス良く実現していきます。健全性の指標であるCET1比率は、規制最終化の影響を織り込み、その他有価証券評価差額金を除いたベースで10%程度を目標としています。これは規制上求められる所要水準8.0%に、さまざまなストレスシナリオにおいても所要水準を維持できる2.0%のバッファーを加えた水準です。資本の最適配分は、好環境の下で競合と差をつける上で巧拙を問われることのひとつであり、ROEの向上にも効いてくる重要な要素です。2024年3月末時点では9.9%とレンジ内にあることも踏まえ、今後も機動的かつ効果的に資本を配賦していきます。

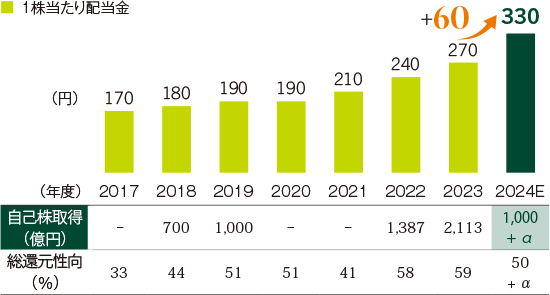

株主還元強化

株主還元の基本は配当です。配当性向は40%を維持しますが、累進的配当、すなわち、原則として減配せず、配当維持もしくは増配を実施する方針の下、ボトムライン成長を通じて増配を目指していきます。2024年度の配当予想は、過去最大の増配幅となる前年比60円増配の1株当たり330円としました。なお、個人投資家が投資しやすい環境整備に向け、1株につき3株の割合の株式分割を10月に予定しています。

自己株取得については、5月に1,000億円の実施を発表しました。今後も、業績の進捗や、資本の状況、成長投資の機会、当社の株価水準等を踏まえ、期中の追加実施も検討していきます。

成長投資

成長投資については、資本効率を意識し、高成長が期待できる戦略領域にフォーカスして投入していきます。特に、インオーガニック戦略について、成長投資のターゲットは、「資産・資本効率の高い投資」および「中長期的な成長に向けたビジネスプラットフォームを創るための投資」の2つから変わりません。2023年度は、海外証券ビジネスでは、Jefferiesとの提携を深化させ、協働案件の実績を積み上げてきました。また、アジアのマルチフランチャイズ戦略においては、対象4ヵ国で発展の基礎を築き、今後はPMIに注力して利益貢献につなげていきます。さらに、これらのプラットフォームの成長に資する投資の機会があれば機動的に対応していきます。

政策保有株式の削減

中期経営計画の3年間で簿価2,000億円を削減する計画に対し、初年度の2023年度に1,340億円を削減しました。2024年度も、このモメンタムを維持して1,000億円削減を最低ラインとし、2024年度中早期に計画の前倒し達成を目指します。あわせて、さらなる削減計画の検討にも着手し、2024年度中に発表したいと考えています。

連結純資産に対する政策保有株式の時価割合についても、株高の環境下ではあるものの、次期中計期間中に20%未満に引き下げるべく削減ペースを加速していきます。

ステークホルダーの皆さまとの対話

投資家をはじめとする皆さまと建設的な対話を積み重ねていくことはCFOとしての重要なミッションであり、学びや気づきを得られる非常に貴重な機会です。皆さまからいただいたご意見を取締役会やマネジメントで共有した上で中期経営計画を策定し、計画公表後のご意見も踏まえて、戦略や開示のさらなるアップデートを行ってきました。また、自然資本や人権、気候変動等の非財務情報に関する開示の充実にも努め、今後も社会的価値の創造の取組を拡充させていきます。

今後も、皆さまの関心の高い分野について、積極的かつタイムリーに情報を開示して分かりやすくお伝えし、双方向のエンゲージメントを重ねていくことで、持続的な成長と企業価値向上につなげていきます。