2024年7月、三井住友フィナンシャルグループと日本総合研究所は、京都大学と連携し、「SMBC京大スタジオ」を京都大学内に開設した。同スタジオは、現代社会が抱える多種多様な課題に対し、京都大学とSMBCグループを中心に、市民・企業・行政とのオープンな対話を重ねながら、社会課題の解決を目指す新たなプラットフォームだ。そのコンセプトとして、京都大学が掲げる「地球社会の調和ある共存」と、SMBCグループが目指す「幸せな成長」の実現に向け、社会的価値を創造する「工房(スタジオ)」としての役割を果たすことを目指している。

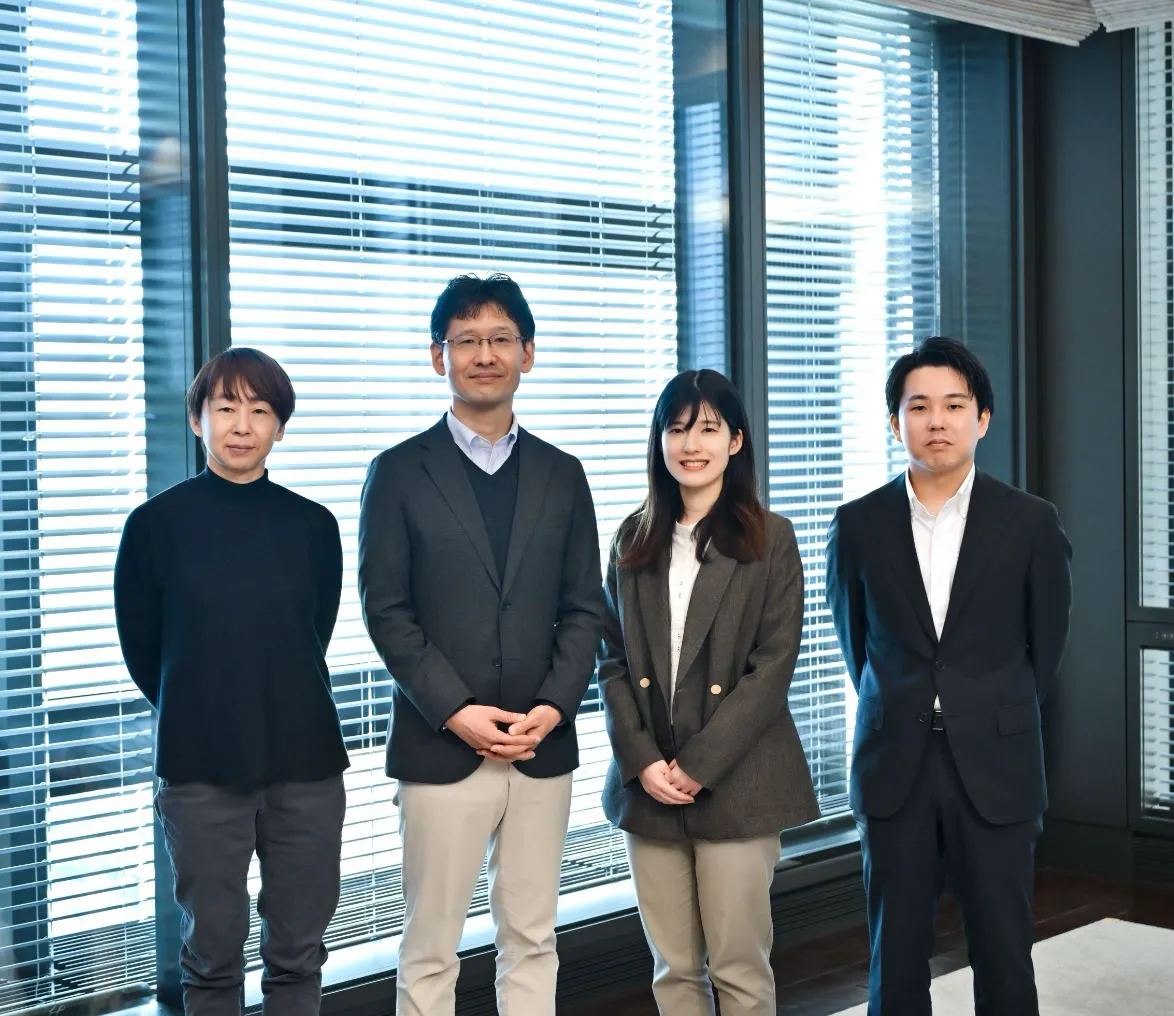

同スタジオでは、社会課題ごとにプロジェクトを立ち上げ、課題解決に向けた研究や事業創出、人材の輩出に取り組む。具体的には、社会課題を起点として、京都大学の研究者や日本総合研究所の研究員と共同で研究を行い、そこで生まれた成果を社会に還元し、実装する役割を担う。三井住友銀行 社会的価値創造推進部に所属し、現在は京都大学 成長戦略本部に出向中の木村は、スタジオの特徴について、「この京大スタジオの取組には10年間で15億円が拠出され、多様な知を持つアカデミアとの連携を通じて社会課題に関する研究を推進し、事業創出を目指します。これは従来の産学連携の枠を超えた、SMBCグループにとって本気の挑戦です」と力強く語る。

高齢社会が直面する、「身じまい・意思決定」の課題

スタジオで研究される社会課題の一つが、人生の終末期における「身じまい」の問題だ。日本では少子高齢化が進むなか、独居高齢者世帯が増加し、多くの人が人生の終末期における意思決定の課題に直面している。同スタジオでは、これらの課題を解決する一つの試みとして、「誰もが生前・死後の尊厳を保つための持続可能な身じまい・意思決定とその支援」というプロジェクトを推進している。

身じまいの段階での意思決定には、住まいの整理、医療の選択、遺産の処理など、多岐にわたる課題が含まれる。これについて、プロジェクト代表であり終末期医療の倫理を研究する京都大学大学院文学研究科の児玉 聡 教授は次のように指摘する。「身じまいの意思決定には、個人の価値観やサービス側の信頼性の問題など、複雑な課題が絡み合っています。

たとえば、生前に依頼した身じまいサポートのサービスが適切に執行されているかを確認する仕組みが現状では存在せず、それが課題となっています。また、死にまつわる話題については、当事者から本音を引き出すことが難しいという特性もあります」

もう一人のプロジェクト代表である日本総合研究所 創発戦略センターの沢村は、次のように続ける。「身じまいの意思決定を自分で行う負担に加え、それを信頼して任せられる人がいないという現実にも直面しています」

このような身じまいの意思決定の課題解決に企業が参画することについて、児玉教授は「このプロジェクトは大学だけでの解決が難しく、企業の力が欠かせません。特に、産業界に影響力を持つSMBCグループと連携することで、社会との接続が可能になる点が重要だと考えています。また、SMBCグループから大学に人材が派遣され、直接的な支援が行われている点に、SMBCグループの本気度を感じています」と大きな期待を寄せる。

多様な価値観の可視化が鍵に、支援の仕組みづくりへの第一歩

本プロジェクトでは、課題の解決に向けて、多様なステークホルダーとの対話を通じて、身じまいに関する価値観を可視化し、それを基に支援体制を確立する取組を進めている。「市民との対話を重ねるなかで、家族に負担をかけたくないという思いと、自分の大切な人に手続きを任せたいという思いが共存していることが明らかになりました」と沢村は語る。こうした多様な価値観を丁寧に収集し、それを社会的な意思決定支援の仕組みとして具体化することが、プロジェクトの目標の一つだ。

さらに、市民、アカデミア、企業が協力し、「生と死」に関する価値観を収集・言語化し、広く社会に対話や議論を生み出すことも目指している。この取組について、日本総合研究所 創発戦略センターに所属し、現在は京都大学 成長戦略本部に出向中の多田は、「死に関わる話はタブー視されがちですが、本来はきちんと話し合うべき重要なテーマだと思っています。対話を通じて価値観を言語化し、その収集を進め、それらを社会全体に発信することで、議論のムーブメントを創出したいと考えています」と意欲を見せた。

身じまい・意思決定の文脈において、お金に関する議論も避けて通れない。この点について、木村は「高齢者のなかには、認知機能の低下によりお金の管理や意思決定が難しくなるケースも少なくありません。そのような状況で、金融機関としてこれをサポートすることが重要な役割の一つになると考えています。また、高齢者を狙った詐欺が頻発している現状において、生活者の大切なお金を守ることも、金融機関にとって極めて重要な使命だと思っています」と金融機関が果たす役割を強調する。

新しい共助の形を創る、日本社会の未来を切り開く挑戦のこれから

プロジェクトの今後の展望について、沢村は次のように意気込みを語る。「まずは、現存する問題や価値観を丁寧に言語化し、視覚的に認識できる形にしていきたいと考えています。その積み重ねを通じて、最終的には、具体的な意思決定を支援する仕組みの構築に挑戦したいと考えています」

続けて、児玉教授は共助の重要性に触れ、次のように展望を語る。「『自助・共助・公助』という言葉がありますが、近年、特に『共助』が減少していると感じています。この『共助』は、新しい社会を考える上で重要なキーワードの一つであり、プロジェクトを通じて新しい共助のあり方を模索し、その形を創り上げていくことで、新たな社会的価値を創造できるのではないかと考えています」

スタジオ全体の運営に携わる多田は、スタジオの展望について、「プロジェクトを通じて見えてきたことを、どのように社会につなげていくかを考えていきます。スタジオ全体としては、社会的価値のあるテーマを選定し、それを確実に社会へ実装することに注力していきたいと考えています」と決意を示した。

最後に、木村は「アカデミアにあるシーズを産業界に根付かせることが、自分が提供できる社会的価値だと考えています。今後、SMBCグループや市民などとの対話や協力の機会が増えるなかで、研究から生まれた種をさらに社会に広げていきたいと思います」と締めくくった。