ストーリー

2025.09.10

板橋区 × アトリエ・バンライ-ITABASHI- で考える

こどもたちの未来が広がる居場所のカタチとは

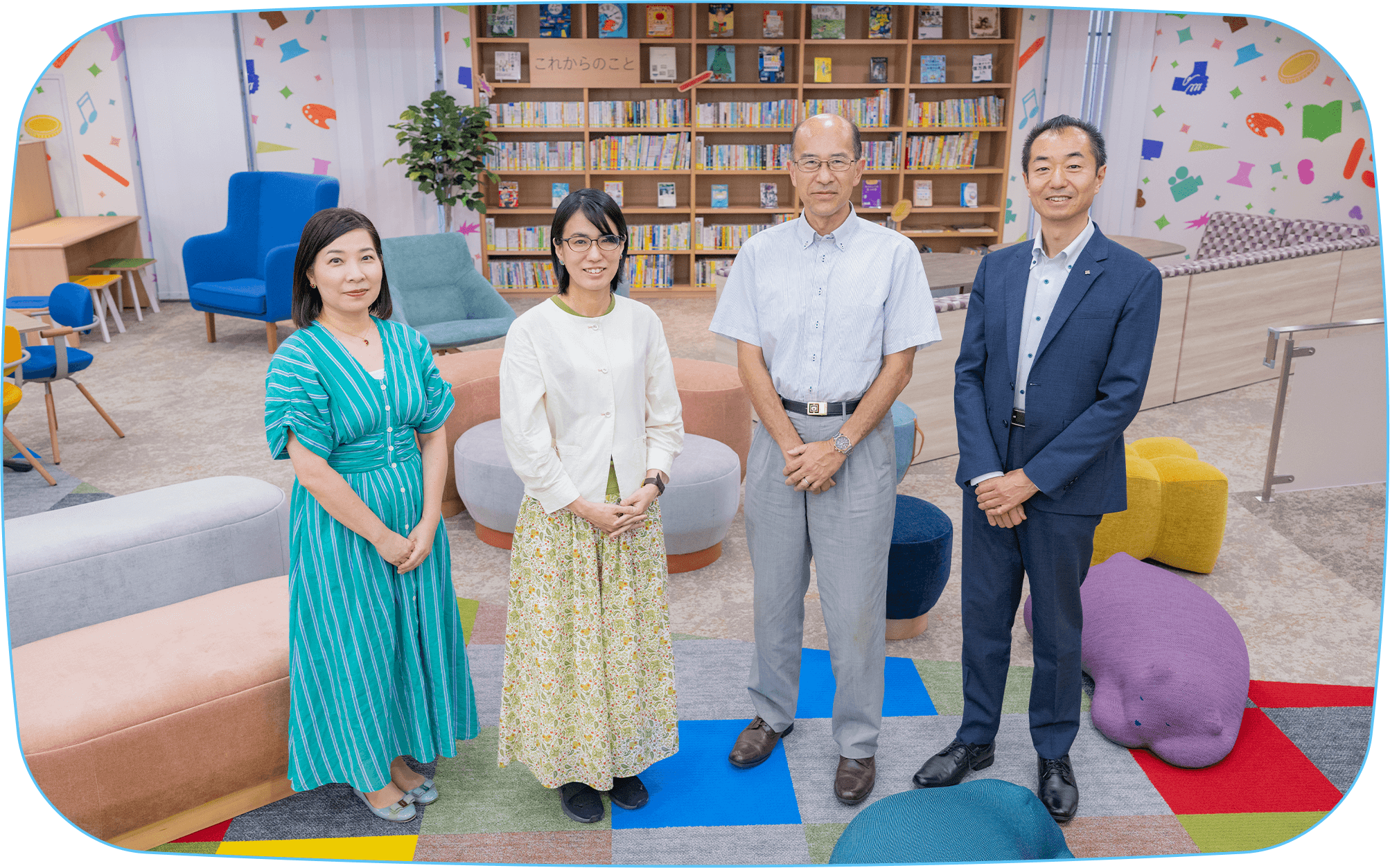

三井住友銀行の板橋中台出張所跡地に、2025年4月にオープンした「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」。今回は、三井住友フィナンシャルグループの大萱と放課後NPOアフタースクールの阪田さん、隣接する板橋区立緑小学校の市之瀬校長先生と板橋区子ども家庭部長の関さんが集まり、板橋区のこどもたちの現状と未来について語り合いました。

-

株式会社三井住友

フィナンシャルグループ大萱 亮子 氏

-

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール阪田 裕里子 氏

-

板橋区立緑小学校 校長

市之瀬 輝明 氏

-

板橋区 子ども家庭部長

関 俊介 氏

オープンから3カ月経って見えてきた

「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」と

こどもたちの今

大萱 「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」がオープンして3カ月、こどもたちが想像以上に楽しみに来てくれている様子に、ほっとしています。施設の外で「今日アトリエ、行く?」というこどもたち同士の会話が聞こえてきたり、自分たちの居場所としてくつろいでいる姿に、ここが日常の一部になりつつあることを感じて嬉しく思っていますが、学校ではバンライについて耳にすることはありますか?

市之瀬 ええ、よく私たちに話をしてくれますよ。この1学期の間に「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」の話題がどんどん増えたようです。こどもたちにちょっとインタビューしてみたところ、金融のプログラムやうどん作りなど、新しい、いろいろなことに取り組めるのが楽しいと。学校の図書室にはない興味を引く本がたくさんあるという子もいました。

プログラムや設備だけでなく、人との関わりについても話が出ました。友達と約束をしていない時でも、アトリエに行けば誰かいる。学校の先生や友達以外で話を聞いてもらえる大人がいる、という話もしてくれました。それに、他校のこどもたちと遊べる経験もできるそうです。そういう点でも、こちらを拠点に交流関係も広がっているのかなと感じています。

緑小学校の市之瀬校長。自身も板橋区のご出身

阪田 「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」で過ごすこどもたちの様子は、日々変化しています。ここでできた友達と積極的に交流する姿や、リラクゼーションゾーンで寝ころびながらゆったりと本を読む様子がとても自然で、自分たちの居場所だとこどもたちが認識して、安心できる空間になってきた証です。

関 じつは私は緑小学校の卒業生なんです。40年ほど前はこのあたりを走り回って遊んでいました。「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」のあるサンゼリゼ商店街にも、当時は駄菓子屋さんや本屋さんがあり、放課後はそこに行けば、必ず誰かがいました。今はこどもの数も減り、かつてあった居場所が失われつつあります。気候変動で暑すぎて学校でも夏休み期間のプールができないとか、そういう形でも体験の場がどんどん減っています。そんな今、こどもにとってすごくありがたい施設だと思います。

板橋区が取り組む

こども・子育て支援事業の現在地と

民間企業との連携への期待

関 板橋区は10年前に「いたばし子ども未来応援宣言」という計画を策定し、子育て支援策に力を入れてきました。区独自の取り組みの代表例として、ターゲット層を明確化した、こどもたちの居場所の展開が挙げられます。小学生対象の「あいキッズ」、乳幼児対象の「CAP’S(キャップス)」、中学生以上に向けた「i-youth(アイ・ユース)」。そのなかで一番初めにスタートしたのが、全児童を対象とした放課後対策事業の「あいキッズ」で、学校内に学童クラブ機能を含む、すべての小学生の居場所を設けました。上板橋第四小学校の「あいキッズ」の運営では、放課後NPOアフタースクールさんのご協力をいただいているところです。坂本区長も、他の自治体さんと比べてかなり抜本的に変えられたという自負をお持ちです。

阪田 私は板橋区在住で、こどもが乳児のころ「CAP’S」にお世話になりました。定期的にイベント等もやってくださるので、かなり通い詰めました。子育ての相談もでき、乳幼児の居場所づくりをしっかりやられている印象を持っています。仕事柄、各地の小学生の放課後を見て回る機会がありますが、とても早い段階から、「あいキッズ」という学校内設置かつ全員受け入れの放課後の枠組みを進めることを発表されていたので、NPO目線でも、保護者目線でも、板橋区にはスピード感を感じています。

普段からこどもたちと接するなかで、

成長段階に合った

居場所のあり方の大切さを実感すると語る

関 ありがとうございます。一方で、やはり反省点も出てきています。近年「『こどもまんなか社会』を掲げている中で、今までの施策は親目線ではなかったか」というポイントです。我々はこどもたちが自主的に行きたくなるような場にしたいという思いでやってきたものの、こども自身の意見をしっかり聞いたのか?と問われると、確かに少し不足していたかもしれない…というところがあります。

今、板橋区では次期計画の検討をしています。こどもの意見をどうやって取り入れるか、どうすれば本音を聞き出せるのかというのは、なかなか難しいところです。

大萱 来月「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」で、板橋区が主催する「いたばし子どもワークショップ」を開催するんですよね。こどもの居場所づくりをテーマに、こどもたちからどんな本音やアイデアが飛び出すのか、想像もつきません。

関 どんな場所にしたいか、またほかの利用者や、周辺の住民の方への配慮や棲み分けをどうしたら叶えられるかといった話題を、こどもたちに話し合ってもらって、その結果をプレゼンしてもらうのもいいかなと企画しているところです。

市之瀬 そうでしたか。板橋区では、児童一人ひとりに端末が配布されており、高学年のこどもたちは授業でもプレゼンテーションに取り組んでいます。「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」での「いたばし子どもワークショップ」でプレゼンテーションの力を発揮できることを期待しています。

行政と連携することで得られる

こどもたちの未来を育む居場所とは

大萱 「アトリエ・バンライ- ITABASHI-」に立ち上げよりご協力いただいている放課後NPOアフタースクールさんは、板橋区の「あいキッズ」の運営もされています。「あいキッズ」は官民連携での事業になるのでしょうか。

関 そうですね。板橋区では、去年の秋から、SDGsカテゴリーで一緒に地域課題に取り組んでいただける民間企業さんにパートナーシップの登録をしていただき、少しずつ共創をはじめています。

公的機関はどうしても全体に公平に、オールターゲットになりがちで、「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」のように、高学年のこどもたちにターゲットを絞り込みにくい側面があります。ターゲットを絞ることで提供できる内容・質が変わるのは知っていても、「画一的なサービスを広く平等に」の考え方は役所である以上捨てることはできない。これからの多様なニーズに合わせて全部対応していくとなると、やはり行政の力だけでは限界があるのも見えてきていて…。今後は民間企業との共創アプローチは、必ずいろいろな計画にも入っていくことになるのだろうと思います。

隣接する緑小学校を卒業したという板橋区の関さん

市之瀬 学校からみても、こどもたちが民間企業のノウハウや専門性を学べるのは、とてもありがたいことです。それぞれが自由にやりたいことを選び挑戦することは、学校のカリキュラムの中で実現させるのには限界があります。今、不登校のこどもは板橋区でもかなり増えていますが、なかなか原因が分かりづらいんですね。学校に行きにくいこどもの居場所としても、貴重だと思います。

阪田 私たちはよく、こどもたちの居場所に必要な要素を「ヒト」「モノ」「コト」で分けて整理をします。行きたいと思えるような人がそこにいるのか、それはどんな人たちなのか。場所や空間はどうなのか。そこで何ができるのか。そしてこどもたちの育ちにとても大切なのが、それらが発達段階に合わせたものである、ということです。

「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」では、先生や保護者とはまた違った視点をもった大人である施設のスタッフ、体験プログラムを実施いただく企業の方などさまざまな人が集い、こどもたちを見守っています。高学年を対象に、適度な距離感を保ちながら、困ったときにはすぐにサポートできる環境を整え、こどもたちが主体的に活動できる居場所となっています。何をするか、どのイスに座るかも選択肢ですし、もっといえば、来る・来ないを選べる自由も、こどもたちの主体性や挑戦意欲につながります。

提供されるたくさんのコンテンツは、やはりビジネスセクターでたくさんの企業さんとのネットワークをお持ちの三井住友フィナンシャルグループさんならでは。それもここの大きな魅力の一つにもなっています。

大萱 ありがとうございます。 我々は日頃の業務を通じてさまざまな企業とのリレーションがあり、「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」にも活かされていると考えております。一方で、市民先生と呼ばれる、地域の活動をされているような方々との連携をより図っていきたいと考えています。

三井住友フィナンシャルグループの大萱。

プロジェクト立ち上げから奔走し、

今も定期的に板橋に足を運ぶ

こどもたちにとって

理想的な放課後の時間は

自分たちで未来をつくる力を育む

関 「アトリエ・バンライ- ITABASHI-」さんのパンフレットにある「体験の資産を残す」は、まさに板橋区も目指しているところです。たとえば、体験をきっかけにダンスを習いたくなって、それが生涯の財産になっていったり、さらに大きくなった時は、自分がそのダンスを教えたり。そういう人材の循環まで期待できる体験の場が作れると一番いいですよね。行政の力だけで実現できることではないので、これからいろいろな民間企業さんやNPOの皆さんの力添えをいただきながら進めていきたいです。

市之瀬 こどもたちの放課後は、学校での学習や緊張から解放されて、心と体がリフレッシュできる時間にしてほしいですね。遊ぶ、くつろぐ、好きなことに触れる。自分らしくいられる時間のなかでの経験は、自主性や探究心が育つきっかけになりますし、地域の大人と自然に関わる中で、社会性も磨かれていくのではないでしょうか。

放課後の“もう一つの学びの場”として、ここが地域に根づいていけば、こどもたち自身の成長だけでなく、地域の力にもつながっていくと感じています。

プログラムに参加したこどもたちが育てている

ミニトマトが赤く実り、収穫されるのを待っていた

阪田 自分らしくいられる場所とは、そこが安心できる居場所だということなので、物理的なだけでなく、心理的にも居場所になれることが大切だと感じています。

「あいキッズ」の運営では、安全を守るために低学年への配慮が手厚くなりがちです。その分、高学年の子たちは“お兄さん・お姉さん”としての期待を背負いやすく、学校でも頑張っています。でも、ここに来れば解き放たれて、何も求められない。その安心感が、彼らにとってとても大きな意味を持っていると感じています。

安心して多様な人と関わる中で、こどもたち自身が運営に関わる姿も増えてきました。特に体験プログラム中に意見を出したり、手伝ったりする中で、6年生がプログラムで4,5年生をサポートする様子も見受けられます。こうした積み重ねにより、「アトリエ・バンライ- ITABASHI-」はこどもたちにとって「一つの社会」としての輪郭を持ち始めたように感じます。これからもここで、社会性を育んでいってほしいですね。

大萱 2階のこども食堂で出会う地域の方々とお話すると、こどもと地域のための新しい居場所づくりを頑張って、と温かい応援をいただきます。地域の方々や保護者、学校関係者、板橋区の方など皆さんに「いい場所だね」と思っていただけることが、こどもたちの居場所に欠かせない価値だと、改めて実感しています。

「アトリエ・バンライ- ITABASHI-」で誰かと一緒に過ごすこと、一緒に体験すること、そうした小さな経験のひとつひとつが財産となり、こどもたちの将来の可能性や豊かな成長に繋がっていきます。

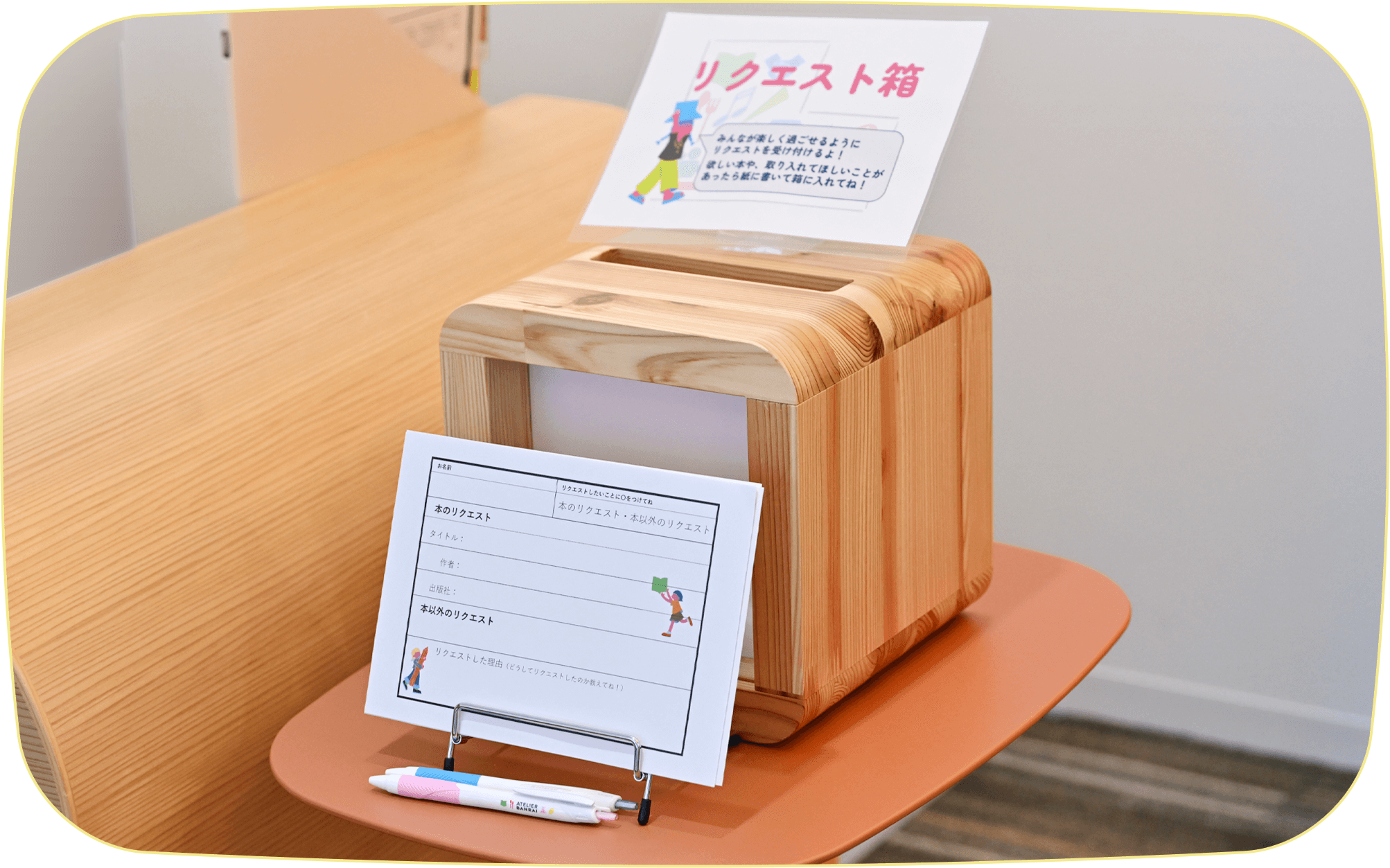

こどもたちの声を聞くために設置したリクエスト箱にも、そんな成長の気配が届いています。自分が読んで感動した本を「みんなにも読んでほしい」と図書のリクエストをした子も。それは、自分のためではなく誰かのための願いでした。

自分のためではない、誰かのために、という一つのリクエストが他人を思いやり、尊重する気持ちを育む時間となる、そんな放課後の積み重ねが、こどもたちの未来をつくっていくのだと思います。

リクエストの採用可否の結果は、

理由とともにこどもたちにも発表予定

-

大萱 亮子 氏(おおかや りょうこ)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

株式会社三井住友銀行

社会的価値創造推進部 上席推進役

シニアサステナビリティエキスパート1999年住友銀行(現三井住友銀行)西野田支店入行後、大企業法人営業、国際業務、海外大学院(MBA)派遣、投融資企画部を経て2017年より経営企画部CSR室で社会貢献に従事。公益財団法人三井住友銀行国際協力財団専務理事

〈本件に関わる主な役割/「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」の企画立案〉 -

阪田 裕里子 氏(さかた ゆりこ)

特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール

企業協働チーム プロジェクト推進グループ

マネージャー企業のデジタルマーケティング支援における企画職やスタートアップ企業のマーケティング職を経て、自身の子育て経験から放課後NPOアフタースクールへ入職。企業と手を取り合い全国のこどもたちに体験機会を創出する企業協働事業に携わる。

〈本件に関わる主な役割/「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」での居場所運営に関するアドバイザリー業務、金融経済教育プログラムの企画・運営〉 -

市之瀬 輝明 氏(いちのせ てるあき)

板橋区立緑小学校 校長

板橋区内の小・中学校を卒業。北区・港区の教員を経て、1994年より板橋区の教員として着任。天津わかしお学校を含む区内3校で教鞭をとった後、2校で副校長、板橋区立三園小学校および板橋区立板橋第五小学校で校長を歴任し、2019年より現職。

-

関 俊介 氏(せき しゅんすけ)

板橋区 子ども家庭部長

板橋区出身、「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」が隣接する緑小学校卒。1997年に板橋区に入庁し、地域振興、広報、防災部門などを経て、2023年より現職。

※所属や役職などは全て2025年8月末時点

こどもたちが自分で選ぶ放課後。

社会教育の専門家と保護者が語る

「居場所のあり方」