2024年度 活動報告

< 富士通株式会社・PwC Japanグループ共催 >

10/29(火)「こどもの学び(体験・教育)の機会格差」をテーマとしたイベントを開催しました

SMBCグループは、2024年10月29(火)に富士通株式会社・PwC Japanグループとの共催で、「こどもの学び(体験・教育)の機会格差」における企業の社会課題解決への参画の後押しを目的としたイベント「知る・想う・つながることで社会が変わる―さまざまな角度から見える『こどもの学びの格差』、コレクティブインパクトに向けた『四方』よしとは―」を開催しました。

社会課題が複雑化する現代においては、社会に属する一人ひとりがそれらの課題を自分ごととして捉え、解決に向けて取り組む必要があります。特に企業には社会課題解決に向けた取り組みに参画することが一層求められています。

重要な社会課題のひとつである「こどもの学び(体験・教育)の機会格差」にフォーカスした本イベントには、100名を超える企業・NPOの担当者にご参加いただき、活発な議論が交わされました。

第一部 「日本を変える、企業・NPO・行政それぞれが果たせる役割と可能性とは?」

第一部では、企業、NPO、行政を代表する登壇者として、それぞれ富士通株式会社 大谷真美氏、特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 平岩国泰氏、こども家庭庁 中原茂仁氏を迎え、一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 鈴木栄氏によるファシリテーションのもと、パネルディスカッションを開催しました。

中原氏は、日本のこどもを取り巻く課題とこども家庭庁の取組について説明しました。こどもを中心とした政策立案の「司令塔」としてのこども家庭庁ですが、政策を実際に進めるうえでは、自治体や民間の連携が重要です。誰もが参画できる「こどもまんなか応援サポーター」を例に、一人ひとりが積極的にアクションを起こすことの重要性を示しました。

平岩氏は、子どもを取り巻く学びの格差解消に向けたNPOの役割について、企業との連携事例を交えながら説明しました。こども達の自己肯定感、将来への希望感を育み、また家庭環境によらず学校外でも様々な体験をつめるようにするために、企業人も含めた社会全体でこどもの放課後を充実させることが必要だと述べました。

大谷氏は、企業として社会課題解決に取り組む背景と課題について説明しました。ICTを活用した教育支援プログラムやNPO/NGO支援のための従業員参加型の助成支援プログラムなど、自社で多様なコミュニティ活動に取り組むことと同時に、継続的な活動とするためには様々な外部の仲間との連携が重要であると語りました。

第二部 テーマごとのブレイクアウトセッション

- ・体験・教育格差の解消:三井住友フィナンシャルグループと放課後NPOアフタースクールより、共創事例となる「アトリエ・バンライ」の紹介がなされ、企業とNPOとの連携によるシナジーや、課題・解決策などが話されました。

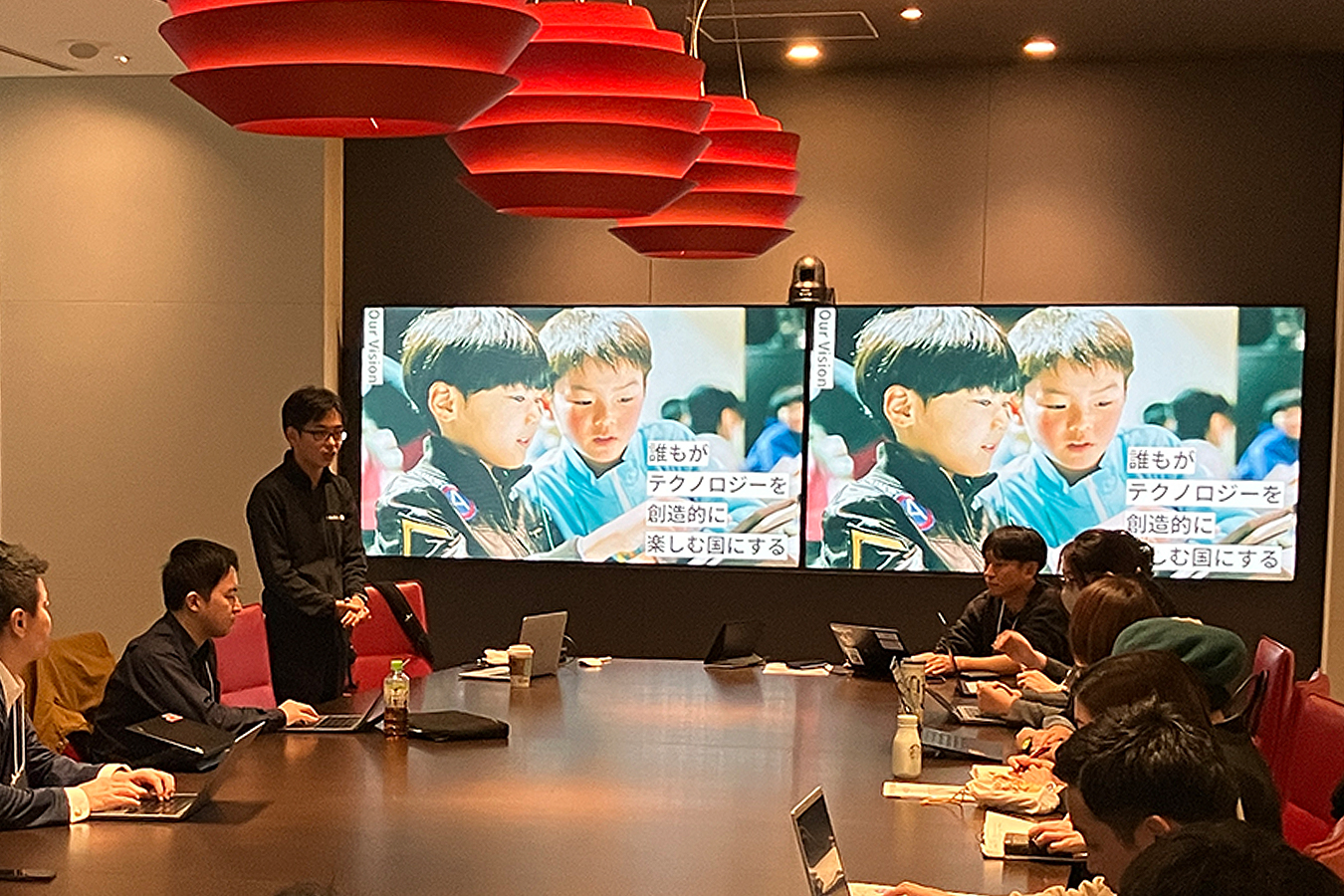

- ・テクノロジー格差の解消:PwC Japanグループと特定非営利活動法人 みんなのコードから、テクノロジーリテラシーにおける地域格差解消への取り組みが紹介され、NPO関係者から企業連携機会の模索方法について意見が飛び交いました。

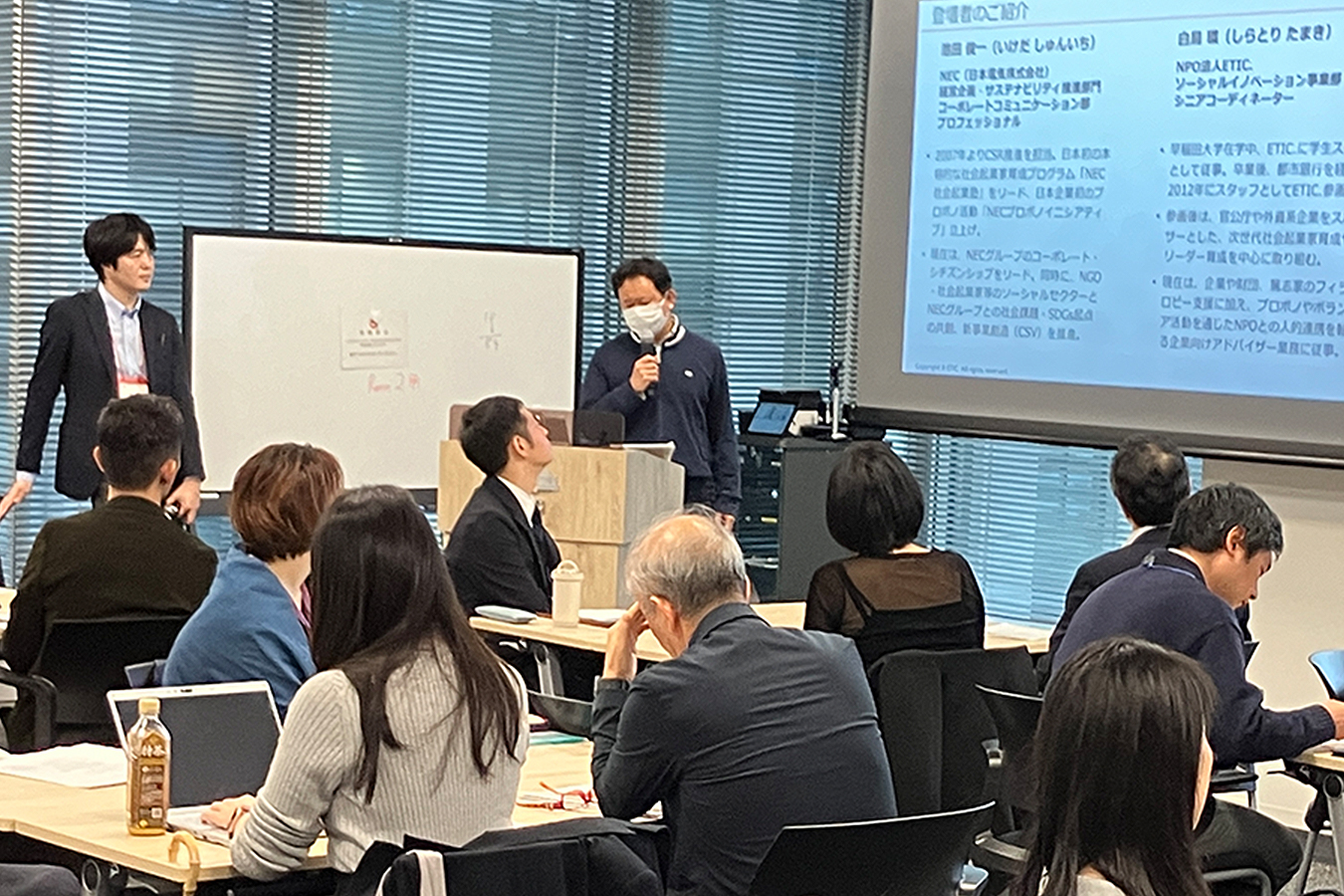

- ・企業・NPO・行政連携入門:特定非営利活動法人 ETIC.(エティック)とNECによる連携事例紹介を通して、効果的な協働のためのポイントが解説されました。

プログラム終了後の懇親会では、参加者による活発な交流や情報交換が繰り広げられました。 SMBCグループは今後も、企業の社会貢献活動の活性化・深化に寄与するイベントを開催してまいります。