SMBCグループのITソリューション・シンクタンク機能を担う日本総合研究所では、先端技術ラボを設立し社会実装に向けた先端ITの研究・開発にも力を入れている。今回は高額取引などで昨今注目の集まるNFTについて取り上げる。NFTは「ブロックチェーン」や「スマートコントラクト」といった理解の一般的な浸透が十分とは言い難い技術に基づいて構成されている。本稿ではこうした技術を紐解くとともに、法解釈の領域にも触れ、今後のビジネス展望について述べる。

(1)NFTとはそもそも何なのか?

NFTの概要

NFTとはNon-Fungible Token(ノン・ファンジブル・トークン)の略であり、日本語では「非代替性トークン」などと呼ばれ、「ブロックチェーン上に記録される一意で代替不可能なデータ単位」といった意味がある。

| fungible【形】 | 代替可能な |

| token【名】 | しるし、表象 |

| Nonが付いており「代替不可能なしるし(トークン)」(非代替性トークン) といった意味になる。 一方で通貨のように使用されるトークンは10円玉の価値に違いがないのと同様、代替可能であるためFungible Token(ファンジブル・トークン)と呼ばれる。 |

|

用途としては、画像データや音声データといったデジタルコンテンツなどとNFTを「紐付け」することにより、デジタルコンテンツ(デジタルデータ)の「保有者」を示すものであるなどとされる。デジタルアート作家の作品(jpeg画像ファイル)を「紐付け」したNFTがオークションで約75億円で落札されるなど注目を集めた[1]一方、過剰なバブルとその反動としての急速な衰退の兆しを指摘する声も出始めている[2]。

技術的な仕組みの概要

NFTは元々、パブリックブロックチェーンの代表格であるEthereumを用いて発行されてきた。Ethereumの特徴はSmart Contractを持つことである。EthereumにおけるSmart Contract(以降、コントラクトと記載する)とは、ブロックの中に記録して使用するプログラムのことである。この自由にプログラミングができる機能によって、独自のトークンをEthereum上に発行することができる。Ethereumのコントラクトの作成(プログラミング)で使用できるOpenZeppelin(オープン・ツェッペリン)といったライブラリも開発済みで、標準的に使用されている。NFTのコントラクトの代表的な規格としてはERC721などがありOpenZeppelinにも含まれているため、これを使用することで比較的簡単にNFTの発行ができる。

「一意で代替不可能」を実現する仕組み

通貨のように使用される代替可能なトークン(ファンジブル・トークン)では、アカウントアドレス(ブロックチェーン上の口座番号に相当)をキーとして、「いくら持っているか」という情報をブロックチェーンに記録する。

一方で、NFTにおいてはNFTの1つ1つを識別するための重複しない通し番号(トークンIDと呼ばれる)をキーとして、保有者のアカウントアドレスを1:1で対応させてブロックチェーンに記録する。こうして「一意で代替不可能」な記録と「その唯一無二の保有者」の記録を実現している。

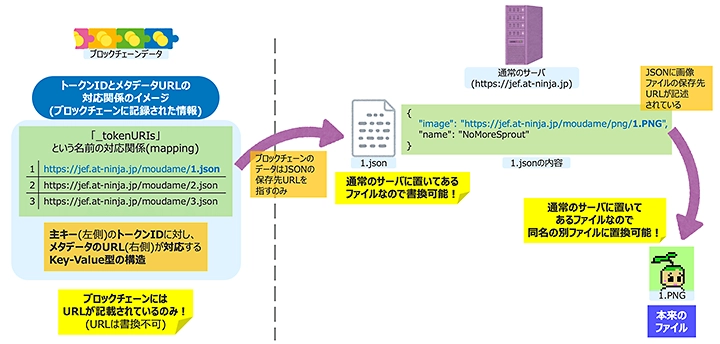

デジタルコンテンツを表す仕組み(メタデータの仕組み)

NFTはデジタルコンテンツなど(画像データや音声データ、あるいは実物のアート作品など)を「表す」とされる。その仕組みは、ブロックチェーン外に記録されたNFTに関する情報(メタデータと呼ばれ、JSONという形式で記述される)の保存先URLを前述の「トークンID」に1:1で対応させてブロックチェーンに記録することで実現している。メタデータそのものは改竄耐性のあるブロックチェーンに保存されているわけではないため書き換わってしまう可能性があることは、NFTを理解する上で認識すべき重要な点の1つである。

実質的に取引されるものは何か

そこで気になるのが、こうした仕組みで構成されたNFTの売買により、何らかの権利が取引されるのかという点である。これに関しては、現状では著作権そのものやそのライセンス等とNFTを結びつけることの難点が、ブロックチェーン業界に精通した弁護士により解説されている[3]。では「実質的に何が取引されているのか」ということに関しては、デジタルコンテンツなどのアート作品の作家に対して支援を行ったという記録(パトロンとしての地位)が相当するのではないかとの見解が、NFTに関する議論の中ではしばしば挙がっている。すなわち、NFTを購入することで、その購入に充てた暗号資産等を作家が得るために作家の創作活動の支援になるというものである。

(2)NFTのビジネス事例

NFTの市場規模は2021年に急拡大した。同年1-3月の取引高のみで約15億ドルであった[4]。これは暗号資産市場全体の規模(2兆ドル)と比べると0.1%未満である[4]が、NFTの発行や取引の拡大によってパブリックブロックチェーンの処理能力が圧迫(ブロックチェーンが「つまる」)され、取引手数料の高騰や取引完了にかかる時間の増大などに繋がるなど影響も与えている。日本総合研究所のまとめに拠れば、市場の約2/3はデジタルコレクション系のサービス(NBA Top Shot と CryptoPunks)が占めている[4]。NBA Top Shotは、NBA(北米プロバスケットボールリーグ)の選手カードをデジタル化・NFT化して提供するサービスである。CryptoPunksは、独特の絵柄(24×24dotのドット絵)に特徴のあるEthereumブロックチェーン上に発行されたNFTである。

(3)NFTの発行の実際

NFTの発行は現状非常に簡単に行うことができる。有名なNFTマーケットプレイスであるOpenSeaは、NFT発行の機能をグラフィカルなインターフェースで提供しており、Webアプリケーションを操作する作業のみでNFTを発行することも可能である。ただし、マーケットプレイスの用意した機能で発行する場合は、メタデータがマーケットプレイスの管理するサーバーに保存されるなど、やや中央集権的とも言える制約が生じる。

本来の分散型の理念に則りEthereumのNFTのコントラクト(プログラム)を自らEthereumネットワークへ発行することも、(1)で述べたライブラリ(OpenZeppelin)などを用いることで比較的簡単になっている。またEthereumでは開発段階用のテストネット*も稼働しておりこれを用いれば、特に費用を必要とせずNFTの発行を試すことができる。(*価値のある暗号資産を必要としないインターネット上で稼働しているテスト環境)

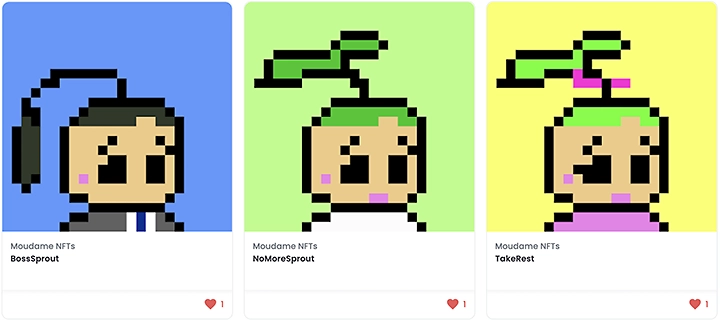

筆者も社内SNSで流行している社内の非公認独自キャラクター(下図)を題材にEthereumのテストネットへNFTを発行してみた[5]。自身はテストネット(Rinkeby)へコントラクトを発行したのみで、自動的にNFTマーケットプレイス(OpenSea)へ自身の発行したNFTが掲載される体験は、「分散型Web」(Web3.0とも言われている)的な開発体験であり、従来のWebアプリケーション開発とは異なる部分もある体験であった。独自に発行したコントラクト(=メタデータが自身で管理するサーバー上に存在している)であることから、メタデータを改竄したりするようなデモンストレーションを社内で実施したところ、「画像ファイルなどのメタデータはブロックチェーンには記録されていないため簡単に書き換え可能であるといった点は、イメージしていたものと違い驚いた」といった意見が見られた。

(4)今後の展望

NFTビジネスに関し、主に想定されるリスクを以下に整理する。

| NFTの持続性に関するリスク | プライベート型ブロックチェーンを用いているNFTサービスの場合、運営会社の撤退によってNFT自体が消失する可能性がある。また、パブリック型ブロックチェーンを用いている場合でも、メタデータ(NFTとして表示される画像データなど)は一般的にブロックチェーンに保存されていないため、NFT発行者の意思やクラッキング(サイバー攻撃)の被害によって消失する可能性がある。 |

| NFTの真正性に関するリスク | 発行者の素性が不明なNFTでは、発行者に権利の無いNFTを権利者に無断で発行している可能性もある。 |

| NFT価格の暴落リスク | NFT市場を少人数の関係者などで相場操縦し価格を釣り上げることも可能である。また、現状では流行り廃りの激しい黎明期の段階と言えるため、参加者剥落による価格の暴落もあり得る。自社としては懸命にビジネスに取り組んでいた場合でも、暴落によるレピュテーションリスクは否定できない。 |

| 環境負荷による レピュテーションリスク |

パブリック型ブロックチェーンは、通常の情報システムに比して過大な電力を消費しており、地球環境への負荷として批判も受けている。ブロックチェーンやNFT自体への批判が高まると、事業に取り組む企業も批判に晒されるリスクが想定される。 |

デジタルコンテンツビジネス活性化の契機に

課題も指摘されているNFTであるが、技術的な課題等の前に、デジタルコンテンツビジネスを活性化させる契機としていくことが重要ではないかと筆者は考える。NFTの隆盛を契機として、日本が世界に誇る有力なコンテンツを更に有効活用していく途や、才能ある若手のアーティストを支援していく用途など「目的志向」での議論を引き続き行っていきたい。

[出典等]

[1]"BeepleのNFT作品が約75億円で落札。現存アーティストのオークション記録第3位に", 美術手帖

[2]"NFTバブルの衰退を示す「ジャック・ドーシーの初投稿」の価格", Forbes Japan

[3] "NFTの法的論点【随時追記】", 弁護士 増田雅史の記録帳

[4]"NFT(Non-Fungible Token)に関する動向", (株)日本総合研究所

[5] "MoudameNFTs", Etherscan

[6]"MoudameNFTs", OpenSea

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

日本総合研究所 先端技術ラボ ブロックチェーンスペシャリスト

兼 三井住友銀行 デジタル戦略部市原 紘平氏

2018年より三井住友銀行でブロックチェーン関連の調査及び案件支援業務に従事。国立情報学研究所、近畿大学、株式会社chaintopeとの4者共同研究の推進などにより、ブロックチェーンに関する技術、法制に関する知見を深める。Udacity Blockchain Developer Nanodegree Program修了(2020年1月)。

[ブロックチェーン関連のレポート等]

解説レポート「セキュリティトークンの概説と動向」

「NFTに関する技術的な理解と価値観について」(情報処理学会研究報告, Vol.2022-EIP-96,No.22,2022. )

「証券へのブロックチェーン技術適用に関する検討 ~日本の法制度下での社債を事例に~」(電子情報通信学会技術研究報告, vol.120,no.380,pp.7--14,2021.)

(問合せ先:101360-advanced_tech@ml.jri.co.jp (日本総合研究所 先端技術ラボ))

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。