SMBCグループライジング基金社会的インパクト評価

1. 評価サマリー

1. 得られた知見:ライジング基金による事業成果の確認

① 支援団体による社会課題解決の促進

- ●すべての支援団体の活動において、当初想定した初期アウトカムの実現を確認できたことから、ライジング基金に よる「社会課題の解決の促進」は一定程度達成できているといえる。なお、事業期間内に確認できなかったアウトカムもあることから、事業の継続や改善を通してモニタリングしていくことが望ましい。

- ●ライジング基金の特徴として、寄付先の選定や事業実施期間中の見学会等、寄付を行っているSMBCグループの社員

が参画可能なプロセスが設定されており、各団体が取り組む社会課題や事業内容を知る貴重な機会となっている。

社員の社会貢献マインドの育成につながるとともに、社会課題解決に取り組む団体のモチベーション向上につながると推察される。

② 支援団体の組織基盤の強化

- ●ライジング基金による組織基盤の強化を直接的に目指した支援団体は1団体のみであったが、目標設定した支援団体だけでなく、目標設定していなかった1団体においても、ライジング基金での取り組みによる組織基盤の強化が認識されていた。

- ●事業費だけではなく、団体内の人件費を含めた管理運営費にも寄付金を利用できるライジング基金の仕組みが、人 材確保や定着に寄与していると考えられる。

③ 支援団体における社会的インパクト・マネジメント導入による事業の高度化

- ●2022年度寄付先募集では、インパクト志向での事業遂行を推奨しており、各支援団体が対象事業への社会的インパ クト評価を実施した。5団体中、4団体が初めて社会的インパクト評価に取り組む状況ではあったが、全ての支援団体がアウトカム観点によるモニタリングと事業成果の可視化を達成した。

- ●さらに、全ての団体が評価結果を用いた事業改善を検討しており、2団体は、自発的にロジックモデルや評価指標のブラッシュアップ、事業プロセスの振り返りによる事業改善を実施していた。ライジング基金を通じて、組織内に社会的インパクト・マネジメントの視点が定着し、事業の高度化につながったと言える。

2.評価概要

評価方法

- ●各支援団体からの評価報告の総括

- ●各支援団体へのヒアリング

評価項目

- 1.支援団体による社会課題解決の促進

- 2.支援団体の組織基盤の強化

- 3.支援団体における社会的インパクト・マネジメント(IMM)導入による事業の高度化

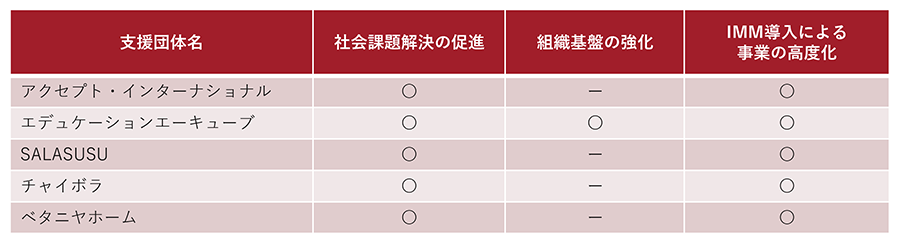

なお、申請内容とヒアリングに基づき、各支援団体における評価項目は以下のように設定した。

3.評価結果から得られた成果と学び

- 1.事業成果:支援団体による社会課題解決の促進

- ●すべての支援団体の活動において、当初想定した初期アウトカムの実現を確認できたことから、ライジング基金による「社会課題の解決の促進」は一定程度達成できているといえる。なお、事業期間内に確認できなかったアウトカムもあることから、事業の継続や改善を通してモニタリングしていくことが望ましい。

- ●ライジング基金の特徴として、寄付先の選定や事業実施期間中の見学会等、寄付を行っているSMBCグループの社員が参画可能なプロセスが設定されており、各団体が取り組む社会課題や事業内容を知る貴重な機会となっている。社員の社会貢献マインドの育成につながるとともに、社会課題解決に取り組む団体のモチベーション向上につながると推察される。

- 2.事業成果:支援団体の組織基盤の強化

- ●ライジング基金による組織基盤の強化を直接的に目指した支援団体は1団体のみであったが、目標設定した支援団体だけでなく、目標設定していなかった1団体においても、ライジング基金での取り組みによる組織基盤の強化が認識されていた。

- ●ライジング基金を活用したことで、組織基盤の強化の側面で以下の効果が確認できた。

- ①団体内の人件費やツール導入費として利用できたことから、業務効率が改善され、スタッフの負荷軽減とロイヤリティ向上につながった。

- ②新規事業の立ち上げにより、既存事業とは異なる対象者との関係性が生まれ、スタッフのコミュニケーション能力の向上など、人材育成につながった。

- ●事業費だけではなく、団体内の人件費を含めた一般管理費にも寄付金を利用できるライジング基金の仕組みが、業務効率の改善や新規事業創出による人材確保や定着、育成に寄与していると考えられる。

- 3.事業成果:支援団体における社会的インパクト・マネジメント導入による事業の高度化

- ●2022年度の寄付先募集では、インパクト志向での事業遂行を推奨しており、各支援団体が対象事業への社会的インパクト評価を実施した。5団体中、4団体が初めて社会的インパクト評価に取り組む状況ではあったが、全ての支援団体がアウトカム観点によるモニタリングと事業成果の可視化を達成した。

- ●さらに、全ての団体が評価結果を用いた事業改善を検討しており、2団体は、自発的にロジックモデルや評価指標のブラッシュアップ、事業手法やプロセスの振り返りによる事業改善を実施していた。ライジング基金を通じて、組織内に社会的インパクト・マネジメントの視点が定着し、事業の高度化につながったと言える。

- 4.学び:支援団体における社会的インパクト・マネジメント導入への課題

- ●社会的インパクト評価をライジング基金のプロセスに導入するにあたり、2022年度寄付先募集ではソーシャルバリュージャパンによる社会的インパクト評価伴走支援を行った。社会的インパクト評価を組織内の人材のみで実行するには課題が多く、今後の継続には、特に評価計画(ロジックモデルの整理・評価指標の設定、調査票等の作成など)の段階での適切な支援が必要である。

- ●支援団体の評価に対する習熟度や事業内容などに応じて、評価のレベルや評価手法を臨機応変に設定することが望ましい。