シシを人里へと追いやったのは人間でありながら、人里に現れた害獣として駆除するのも人間である。「シシは人恋しい」、片桐の言葉を通じて、人間の身勝手さを痛感させられる…。

余談になるが、片桐は「竹染」という割烹を営む料理人でもあり、店では彼が仕留めたシシ肉が振る舞われる。本書の中で、メニューの一部が写真とともに紹介されており、どれも垂涎モノである。もし静岡を訪れる機会があったら、訪ねてみたい。

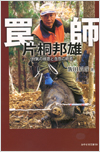

「罠師」、なんと好奇心を掻き立てられる肩書だろう!この本は、遠州(静岡)天竜川沿いでシシ(イノシシ)猟を行う稀代の罠師、片桐邦雄を紹介したものである。副題に、“狩猟の極意と自然の終焉”とあるように、片桐の猟に同行、密着取材を行った著者によって、片桐独自の猟法である生け捕り猟についての詳細と、自然と向き合い続けてきた老練な猟師の環境哲学が記されている。

生け捕りを目的とした罠猟は、まさに命がけであり、シシとの緊迫の駆け引きが繰り広げられる。人里近くでの猟を終えた片桐は言う、「シシは人恋しくてしかたがないんです」と。シシは人間がいるところに行けば、楽に餌が手に入ることを学習してしまった。つまり、食べ物を探す前に、人間を探しているのだ。

シシを人里へと追いやったのは人間でありながら、人里に現れた害獣として駆除するのも人間である。「シシは人恋しい」、片桐の言葉を通じて、人間の身勝手さを痛感させられる…。

余談になるが、片桐は「竹染」という割烹を営む料理人でもあり、店では彼が仕留めたシシ肉が振る舞われる。本書の中で、メニューの一部が写真とともに紹介されており、どれも垂涎モノである。もし静岡を訪れる機会があったら、訪ねてみたい。

推薦人:ジュンク堂書店 福岡店スタッフ 福田 雄克さん

絶滅が危ぶまれるウナギ。日本の研究者たちが70年ぶりの新種発見という偉業に至るまでの記録。

古代から現代に至る木材の歴史と、それに連なる人間と森林の関係を、世界的視野で描いた1冊。

カリフォルニア大学バークレー校の人気教授が、エネルギー問題の基本知識を伝授する必読講義。

足尾鉱毒事件と闘った田中正造は、死の直前の明治45年(1912年)に、「真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし」という言葉を残しています。今から100年前、田中正造は、どんな気持ちと覚悟でこの言葉を残したのでしょう。

裕福な農家に生まれた田中正造は、50歳で衆議院議員になります。しかし、その年、足尾銅山鉱毒問題が発覚。この問題の追及を始めた正造は、以後、73歳で没するまでの人生のすべてを、鉱毒問題解決のために捧げます。

最初は国会での政治闘争でした。しかし、政治の不毛を悟った正造は、61歳のとき、議員を辞め、鉱毒問題処理のための遊水池に指定され、立ち退きを命じられていた谷中村に入り、立ち退きを拒否した農民たちとともに生きる道を選ぶのです。それは、貧窮の極みの、壮絶な暮らしでした。しかし、その谷中村で、正造の思想は、深みと輝きを増していったのです。

本書は、谷中村入村直後から亡くなるまでの9年間の正造の日記と書簡を集めたものです。鉱毒問題の背後にある社会の仕組みや人間の欲望と闘い続けた正造の言葉の1つひとつが、「フクシマ後」をどう生きるかを問いかけてきます。(年齢は数え年)

推薦人:株式会社日本総合研究所 マネジャー 井上 岳一