2015年の「パリ協定」の採択以降、世界的に気候変動問題への対策が加速しています。2020年10月には日本政府も、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、脱炭素社会の実現を目指すことを公表しており、日本企業も脱炭素に向けた対応を迫られています。

そのような状況下において三井住友銀行では、企業の温室効果ガス(Greenhouse Gas 以下、GHG)排出量の可視化クラウドサービス「Sustana(サスタナ)」を開発し、提供を開始しているほか、気候変動管理・会計プラットフォームのリーディングカンパニーである米パーセフォニ社とGHG排出量可視化サービスの提供における基本合意書を締結し、お客さまに対してサービス提供を始めています。

三井住友銀行はなぜ、米パーセフォニ社と共同で取り組みを始めたのか、そして企業における脱炭素実現への課題とは何なのか。米パーセフォニの日本法人であるパーセフォニ・ジャパンにおいてカントリーマネージャーを務める三浦健人氏と三井住友銀行デジタル戦略部部長の鈴木厚行氏の対談の様子をお届けします。

金融機関から「グローバルソリューションプロバイダー」へ

三浦三井住友銀行様と弊社とは、SMBCグループが米・シリコンバレーに設置する「シリコンバレー・デジタルイノベーションラボ」をきっかけとして、2021年秋に出資していただき、2022年8月から協業をスタートしています。今回は三井住友銀行の鈴木様とともに、対談を進めてまいります。

鈴木私が所属するデジタル戦略部は、金融面はもちろんのこと、非金融面においてもデジタルを通じて新しいサービスや付加価値、ビジネスモデルの提供、および今後の可能性を模索している部署です。非金融の領域である脱炭素の分野でパーセフォニ社と協業することで、お客さまに対して付加価値が提供できると考えております。

三浦ありがとうございます。デジタル戦略部は、幅広く新しいビジネスを模索されているかと思いますが、特に環境に注力されている理由や背景について教えてください。

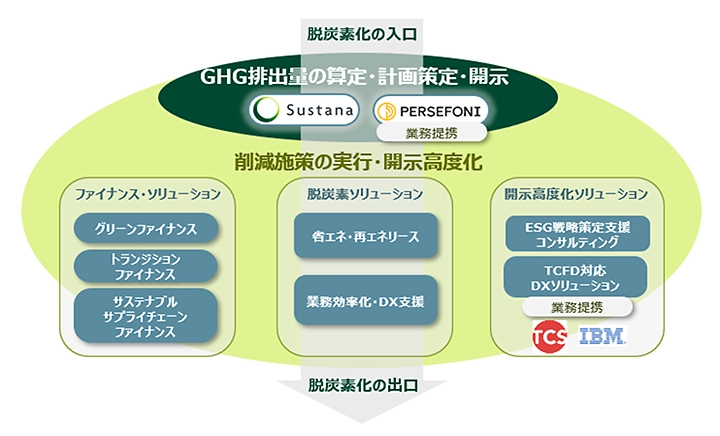

鈴木私どもは、中期経営計画において「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」というビジョンを掲げています。2050年に脱炭素を達成するという目標を国や多くの企業が抱えているなかで、私たちはソリューションプロバイダーとしてお客さまと向き合い、課題解決に取り組んでいく必要があると考えています。

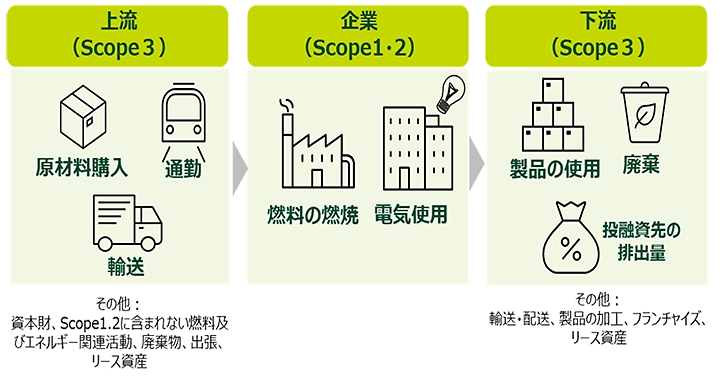

さらに三井住友銀行も2050年にスコープ1・スコープ2だけでなくスコープ3(※1)にも対応した脱炭素の実現を目指しています。スコープ3は自社のみならず、投融資先も含むサプライチェーン全体のGHG排出量を算定する必要があるので、お客さまの課題解決についても自分事として向き合い解決していく必要があります。これらの理由からデジタル戦略部として環境問題の解決に力を入れています。

(※1)スコープ1は事業者が直接排出するCO2、スコープ2は他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴い間接的に排出されるCO2を指す。スコープ3はそれ以外で間接的に排出されるCO2(事業者の活動に関連したサプライチェーン上のCO2排出)のこと。

デジタルを駆使したワンストップの脱炭素支援

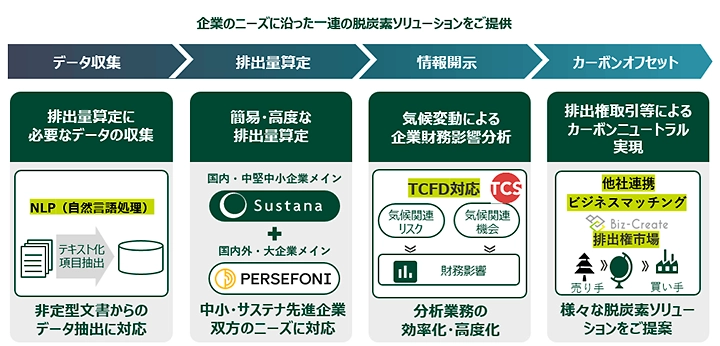

鈴木さらに、脱炭素の取り組みはデジタルとの親和性が非常に高いです。脱炭素の手順は、まず企業活動における各種データを収集してGHG排出量を算定します。そこから情報開示を行い具体的な削減に入っていくのが一般的ですが、これはいわばダイエットと同じ手順です。ダイエットは体重計に乗って自分の体重を調べるところからスタートしますが、脱炭素もGHG排出量の算定から始まります。つまり、企業の活動を数値化していく必要があるわけですが、数値化を行うにあたっては、企業活動に関わる様々なデータソースから、データを収集し、整理していく必要があります。このプロセスは非常にデジタルとの親和性が高く、まさにデジタル戦略部として取り組む意義があると考え、積極的に研究を進めています。

では、三井住友銀行は具体的にどのようにして脱炭素の支援を行っているのかといいますと、まずデータ収集については電力やガソリンの請求書をAIの自然言語処理で読み取ります。それを弊社が開発した算定ツールのSustanaに取り込み、排出量を算定します。

Sustanaは主に国内の中堅・中小企業に向けたCO2の算定ツールです。算定の次は情報開示ですが、アメリカのスタートアップで、現在はS&P Globalの一員となったTCS(The Climate

Service)社のサービスを提供しています。これはTCFD(※2)に対応した財務情報の開示サービスで、そこに排出量のデータを流し込みます。削減のプロセスでは、CO2を削減するための技術を持ったパートナーを見つける必要が出てきますが、それも弊社が運営しているBiz

Create(ビズクリエイト)というプラットフォームを通じて見つけることができます。ビズクリエイトは日本最大級のビジネスマッチングプラットフォームなので、課題解決のパートナーを見つけるには最適なサービスです。

(※2)「Task force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の略称。企業による気候関連の情報開示と金融機関の対応についての基準を検討する組織。

三浦ありがとうございます。ワンストップでサービスを提供するために、いろいろなパートナー企業と組んでいることが分かりました。私どものサービスも上手くご活用いただき非常にありがたく思います。

グローバル基準に対応したパーセフォニのツールで複雑な計算も自動化

三浦自社開発したGHG算定ツールのSustanaがありながら、弊社の製品もお客さまあてに提供することになった背景を教えてください。

鈴木そこは本当によく聞かれる質問です。Sustanaもスコープ1から3まではカバーしていますが、パーセフォニのツールは国ごとに異なる海外の排出係数(※3)があらかじめ設定されており、また、海外各地の当局が推奨する算定式なども実装されているため150カ国以上の基準に対応できます。そのため、グローバルに強い点が特徴です。国内中心に活動されている企業にはSustana、グローバルな展開をされている企業にはパーセフォニのツールがマッチすると思います。

パーセフォニのもう一つの強みはスコープ3にも細かく対応している点です。スコープ3の算定はスコープ1と2より複雑で手間がかかりますが、そこをパーセフォニは完全に自動化しています。特に、スコープ3の15個あるカテゴリのうち、カテゴリ11(販売した製品の使用)やカテゴリ15(投資)について精緻に計算できる点はパーセフォニの大きな特長だと思っています。

(※3)活動量あたりの温室効果ガス排出量

三浦支社が海外にあるだけでなく、取引先などサプライチェーンが海外にある法人のお客さまにとって、弊社のシステムを使うメリットは大きいと思います。さらにスコープ3のカテゴリ15(投資)は、投融資先の排出量を計算する必要があります。

これによって、投融資先が数百数千あったらすべての排出量を計算して提出しなければなりません。この算出の自動化ができるのは、日本ではパーセフォニだけです。

脱炭素におけるファーストコールバンクを目指して

鈴木SMBCグループも国内および海外に多数の拠点を展開していることから、パーセフォニの導入を決定しました。

三浦ありがとうございます。脱炭素のリーディングカンパニーであるSMBCグループにパーセフォニのツールを使っていただけるという事実は非常に励みになっております。今後、三井住友銀行が目指すマーケティングポジションについて教えてください。

鈴木グローバルソリューションプロバイダーを目指すという観点に立つと、脱炭素の領域についてはファーストコールバンクになりたいと考えています。デジタルでつながったバリューチェーンでお客さまの脱炭素を支援していく。それが私たちの目指すべき姿です。

世界を見てもサステナビリティに関する取り組みは、企業が対応しなければならない重要な課題の一つです。そこについては、私たちも金融機関として真剣に取り組みを進めているということを広く知っていただきたいと思います。とはいうものの、まだまだ上手く行ってない点が多いのも事実です。全方位に対してお客さまの力になりたいのですが、それがすべて自分たちの力だけで可能になるとは考えていません。一方で私たちは銀行であるからこそ、様々なお客さまとのつながりがあります。全方向にパートナリングを考えていますので、「こういった形なら協業できるのではないか?」というアイデアがあればぜひお声がけください。

三浦私たちも三井住友銀行様と一緒に、まずはお客さまのGHG排出量の可視化を支援していきたいと思います。私たちのサービスを使うことでお客さまは手間や時間を省くことができ、その時間を用いて本来やるべきGHG削減のアクションへと注力頂けるようになります。このような取組を通じて、日本をはじめとする世界の脱炭素化に貢献していきたいと考えています。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

パーセフォニ・ジャパン カントリーマネージャー

三浦 健人氏

2022年5月、Persefoni社に日本法人のカントリーマネージャーとして入社。

Persefoni入社前は、Apple, Microsoft, Dell, NTTといったIT企業で25年超のキャリアを積む。

Appleでは、Apple Pay Japan & Korea 総責任者、iPhone Japan 総責任者などを歴任。 -

三井住友銀行 デジタル戦略部 部長

鈴木 厚行氏

1996年現三井住友銀行入行。

日本と米国において法人営業および企画業務を経験、現在はデジタル戦略部で、主にSMBCグループの法人向けデジタル戦略とデジタル子会社の成長戦略を担当。

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。