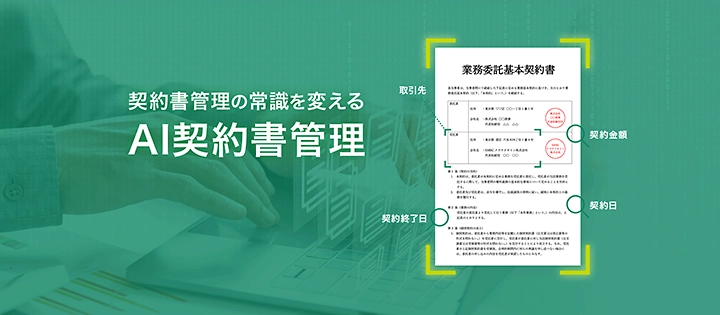

AIを活用し契約書情報を管理・分析できる国内初の新機能を開発。「SMBCクラウドサイン」が見据える、新たなデータビジネスの展望。

2019年10月の設立以来、SMBCグループが培ってきた社会的信用力と全国に広がるお客さまとのネットワークを背景に、企業のDXの一翼を担ってきた「SMBCクラウドサイン」。

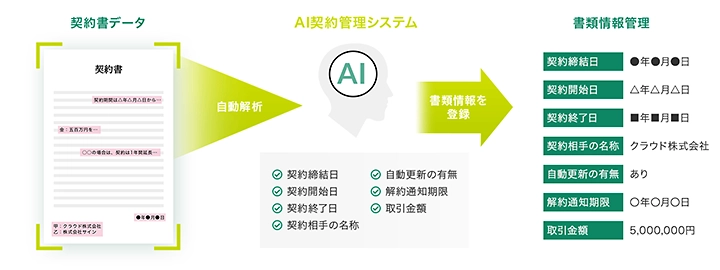

2022年7月からは新機能として、「SMBCクラウドサイン」で締結した契約書の書類情報を自動で登録する「AI契約書管理」の提供を開始しています。

なぜ「AI契約書管理」機能の開発をスタートしたのか、そしてSMBCクラウドサインが見据える将来のデータビジネスの可能性とは。SMBCクラウドサインの事業企画部長を務める柳澤隆大氏、 同部署の白澤祐一氏、連賢人氏、重永佑樹氏の4名に聞きました。

これまで手作業だった契約書情報の入力をAIが自動化

はじめに、SMBCクラウドサインはサービス開始から3年が経過しました。現在の利用状況やサービス上の課題について教えてください。

柳澤2019年10月の設立から足許までのこの3年間はコロナ禍の影響が非常に大きく、政府の後押しもあって、脱ハンコの流れが一気に加速し、SMBCクラウドサインの事業も急成長しました。今後とも電子契約の導入を促進していきますが、それと同時に、今後は導入したお客さまに実際に利用して頂く機会を増やすために、SMBCクラウドサインを軸に社内の情報を利活用するフェーズに移ってきたと考えています。

SMBCクラウドサインをはじめとする電子契約サービスは、基本的に電子契約の締結が主な機能となっていますが、実は企業におけるその前後の業務プロセスにおいては未だデジタル化が進んでいないのが実情と言えます。お客さまからすれば電子契約サービスを導入しても人力によるアナログ業務が一部残っているわけです。今後はそういった部分のDXも進めていきます。

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)

7月にリリースされた「AI契約書管理」は、まさにそういった課題を解決するためのサービスということですね。

柳澤そうですね。今回新たに我々が開発した新機能「AI契約書管理」はその名のとおり、AIで契約書管理を自動化するものです。人力に頼る部分が残っているとどうしてもミスが避けられませんし、なにより作業負担が大きい。AIで業務を効率化するとともに、契約書の締結に関わるすべての業務のDXを実現するための一歩と捉えています。これまでも手入力で書類情報を入れる機能がありましたが、利用シーンは限定的でした。契約を締結した後にわざわざ転記するのも面倒ということで、お客さまから自動化のご要望を多くいただいていました。

重永さらに2022年の1月から施行された電子帳簿保存法の法改正により、契約書情報の一部項目をシステム上または帳簿上で管理することが必要となりました。この法改正によっても、契約書管理の自動化に対するニーズが高まっています。

連今回、サービスの提供を開始したAI契約書管理を使えば、電子契約の締結後にAIがその中身を読み取り、必要項目を抽出して自動的に登録してくれます。AIが読み取る情報は契約の締結日、契約の開始日と終了日、契約相手の名称や自動更新の有無など7つの項目です。これにより検索性が大きく向上することに加え、先ほど話に出た契約管理業務の抜本的な効率化や電子帳簿保存法への対応などがしやすくなったと言えます。

表記の揺れや誤記もデータクレンジングの技術で解消

開発にあたりシステム面で大変だったのはどのような点でしょうか?

重永開発にはデータクレンジング(※1)の技術を持っているシステムベンダーに協力を依頼しました。まずはSMBCグループのセキュリティ基準を理解していただき、何度もディスカッションを重ね、サービスの提供に至っています。開発は非常に大変でしたが、しっかりと時間をかけたこともあり、高品質のサービスをお客さまに提供できている自負があります。

(※1)データベース内の情報の誤記や重複、表記揺れを探し出し修正する技術。

AIの読み取り精度の向上について苦労した点を教えてください。

白澤リリース前のPoC(実証実験)の段階で、お客さまから実際の契約書を提供いただきAIに学習させました。しかし、私たちが想定していたよりも表計算ソフトを活用した契約書が多く、AIがなかなか数字を読み取れずに苦労しました。日付の読み取りも難しかったですね。契約の開始日や終了日など、同じ形式の情報をいくつも読み込む項目に関しては、金額などの数字と比べて最初はスムーズに認識できませんでした。

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)

契約書には専門用語が多用されているので、そういった語句をAIで読み取るのは困難なイメージがあります。

柳澤契約書によって言葉の使い方が異なっているため、認識が難しいという側面もあります。例えば、ある契約書では「金額」となっている箇所が、別の契約書では「委託料」や「請求金額」と記載されているケースが多くあります。そこはデータクレンジングの技術を用いて、すべて「金額」として認識できるようにしました。また、リリース時点で完成度の高いサービスにしたかったので、先ほど話があったとおり、リリース前に限定されたお客さまにご協力を仰ぎ、PoC(実証実験)を実施して精度の向上に努めました。そこでどのような語句の認識が難しいのか、どうすれば認識できるようになるのかの試行錯誤を重ねて改善した上で、最終的に2022年7月にサービス提供を開始しました。

国内初の新機能。対象書類を拡大し、さらなる精度と利便性の向上を図る

AI契約書管理の利用料金を教えてください。

連競合となる契約書管理サービスは複数存在しますが、AI契約書管理はそれらと差別化を図っています。具体的には、全ユーザーを対象に「標準機能」として「無料」で提供をしている点です。競合では、電子契約サービスのオプションや連携サービスとなっていたり、有償となったりするものが多く、私どもが調べた中では現時点でこのような提供形態は国内で初の認識です。尚、お客さまによってはより高い精度を求めるケースもありますので、個社カスタマイズという形でさらに精度を高めた有料プランも展開を予定しております。

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)

柳澤競合サービスの中には月額料金が10万円以上するものも存在します。AI契約書管理を無料で提供することはまさに価格破壊であり、かなりのアドバンテージになると考えています。電子契約サービスというソリューション自体が一定程度は浸透し、一般化・コモディティ化していく中では、「AI契約書管理」のような新機能は正に私どもの競争力の源泉であり、お客さまにもより便利にお使いいただけるものだと思っております。実際に、AI契約書管理は2022年7月のリリース以降、幅広いお客さまにご利用いただき、2022年12月時点で利用社数2,000社を突破し、既に契約書管理サービスとしては国内トップクラスのユーザー数となっております。

今後の「AI契約書管理」の展望を教えてください。

重永まずは、読み取り可能となる対象書類を拡大していきます。2022年7月のサービス開始当初に対象としていた書類は「業務委託契約」と「請負契約」のみですが、2022年12月には大幅に拡充し「秘密保持契約」や「サービス利用申込書」、「雇用契約」なども対象に含めることで、企業の幅広い事業活動に対応出来るようになりました。読み込めるデータも現状はワード、エクセル形式のファイルをPDF化したデータとなっていますが、今後は紙の契約書をスキャンしたデータにも対応できるよう進めています。AIのさらなる読み取り精度の向上も今後の課題です。SMBCクラウドサインのWebサイトには、AIが読み取れなかった契約書についてお送りいただけるメールアドレスを記載していますので、お客さまとともに精度向上に務めてまいります。

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)

契約書の情報を活かしたデータビジネスの可能性

SMBCクラウドサインの、社としての今後の展望を教えてください。

柳澤中長期的には、日々AIが抽出している膨大な契約書データを使った新しいビジネスも視野に入れています。契約書には相手方の名称や取引金額、契約締結日などの重要項目が記載されています。これらをもとにした、新たな付加価値の創出、新ビジネスの展開も考えています。

コントラクト・ライフサイクル・マネジメント(※2)という言葉がありますが、今後SMBCクラウドサインが目指すのは、契約書データを中心としたデータビジネスを展開していくことです。契約の締結だけでなく、その前後のやり取りもすべてデジタル化することで、お客さまにとっての利益になることはもちろんのこと、そこで得たデータによって私たちも新たなビジネスを展開できる可能性があります。

欧米などの事例を見れば、コントラクト・ライフサイクル・マネジメントは間違いなくマーケットとしてあると考えています。将来的にはSMBCクラウドサインを通して契約書の作成・電子締結をして、AI契約書管理で情報をまとめ保管する。加えて履行や解除などもSMBCクラウドサインで出来る世界観です。この一気通貫の仕組みを創り出し、サービスとしてのコントラクト・ライフサイクル・マネジメントを確立していきたいですね。

(※2)Contract Lifecycle Management : CLM。契約の締結と前後のオペレーション全体の最適化を目的とした手法。

多数の契約書のデータを蓄積できるというのは、御社ならではの強みであり他には真似できない財産ですね。

柳澤そうですね。これは弊社の代表とも話しているアイデアですが、不動産の売買契約をAI契約書管理で読み取ると、全国の不動産価格や売買価格がすべてデータベース化されます。不動産の地価情報は年に一回、もしくは四半期に一回ぐらいしか公表されませんが、世の中の土地の売買契約を集約できれば、どこの地価はいくらという情報がリアルタイムで確認できるようになるかもしれません。

例えば社内の備品購入においても、契約書を読み取ることにより「東京の部署Aは1本10円のネジを買っているけれど、大阪の部署Bは1本5円で買っている」というような、今まで気付けなかった事実が判明することもあるでしょう。ここで部署Aは経費を下げるために「20本買うので1本の価格を下げて欲しい」といった価格交渉をすることもできます。契約書は貴重なデータの塊なのにも関わらず、分析が進んでおらず利活用ができていません。まず、契約書にはどんな情報が書いてあるのかをデータとして蓄積していく。AI契約書管理が情報可視化の第一歩になると信じています。

今回のAI契約書管理機能は、SMBCクラウドサインと三井住友銀行が独自で開発した新機能です。今後も、今回のような独自の新機能を拡充し、将来的にはSMBCクラウドサインとして次の事業フェーズ、具体的にはIPOにも挑戦していきたいと思っています。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

SMBCクラウドサイン株式会社 事業企画部長

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)柳澤隆大氏

2015年 大学院卒業後に三井住友銀行へ入行。

入行後は一貫して新規事業開発・戦略立案に携わる。

これまでにグループ子会社を2社設立し、設立後の事業の立ち上げも含め推進。

また、オープンイノベーション拠点「hoops link tokyo」の企画・運営、米国テック企業との協業による銀行新サービスの開発の実績有。

2021年5月より三井住友フィナンシャルグループと兼務しSMBCクラウドサインの事業企画部長を務める。 -

SMBCクラウドサイン株式会社 事業企画部

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)白澤祐一氏

2012年 大学卒業後に三井住友銀行へ入行。

個人営業部門にてアパートローン等の不動産融資に従事し、上場企業代表一族の不動産有効活用案件も手掛ける。

その後、法人営業担当として事業承継案件にも従事。

2021年には法人向けデジタル戦略のプロジェクトチームに参画し中小企業向けDXの企画推進を担当。

2022年4月よりデジタル戦略部とSMBCクラウドサイン事業企画部を兼務。 -

SMBCクラウドサイン株式会社 事業企画部

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)連賢人氏

2016年 大学卒業後に三井住友銀行へ入行。

個人営業部門にてフィナンシャルアドバイザーとして資産運用ビジネスに従事した後、法人営業部門にて中小企業への融資やDX化の支援などの法人取引に従事。

個人部門・法人部門ともに中小企業のオーナーの課題解決に尽力。

2021年7月よりデジタル戦略部とSMBCクラウドサイン事業企画を兼務。

直近はSMBCクラウドサインの商品企画・広報に従事。 -

SMBCクラウドサイン株式会社 事業企画部

(三井住友フィナンシャルグループ デジタル戦略部兼務)重永佑樹氏

2017年 大学卒業後に三井住友銀行へ入行。

法人営業部にて中小中堅企業向けの法人取引に従事した後、2020年よりデジタル戦略部とSMBCクラウドサインを兼務。

法人向けのビジネス企画・開発業務に従事しており、直近では契約書情報の自動抽出機能「AI契約書管理」に加えて、CO2可視化サービス「Sustana」を推進。

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。