2023年12月5日(火)に、SMBCグループが開催したオンラインイベント「Digital Summit 2023」では、お客さまそれぞれが抱える課題解決に向け、多様な角度から計10のテーマについて議論が展開されました。

ここでは「不確実な時代を生き残るための組織論」をテーマに、株式会社アトラエ代表取締役CEO・新居佳英氏、Unipos株式会社のCEO・田中弦氏、READYFOR株式会社CEO・米良はるか氏による議論の一部をご紹介します。モデレーターはPodcast Studio Chronicle代表・野村高文氏です。

田中氏が指摘する、人的資本経営「6つの課題」

高度成長期に育まれた組織形態から、変化に対して柔軟に対応できる組織への変革が求められる昨今。働き方の変化や個人のキャリアの多様性などの背景を踏まえ、令和の時代を生き残るために、経営者にはいま、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

そこで近年注目されているのが、「人的資本経営」です。これは文字通り、人材を資本と捉え、その価値を最大限に生かすことで中長期的な企業価値の向上につなげようという考え方。Unipos株式会社の田中氏は、日本企業がそこで直面する課題は、大まかに6パターンに集約されると言います。

田中 弦氏

「人的資本経営の視点で課題を抱えている企業というのは、社内に淀んだカルチャーが蔓延しているケースがほとんど。それは人手不足、高い同質性、低い心理的安全性、根深いジェンダー不平等、若手の離職、エンゲージメントの6つに分類されますが、これらの問題はテクノロジーで解消できるというのが、我々Uniposの考え方です」(田中氏)

4,000を超える(件数は講演当時)統合報告書と有価証券報告書による人的資本開示を読破するなど、2022年末頃から人的資本経営の研究に明け暮れているという田中氏の言葉に、他の2人も同調。

「働きがいやエンゲージメント、当事者意識の高さが企業の競争優位を生むという信念を重視した組織づくりを貫いてきた」と語るアトラエの新居氏もまさに、成功報酬型求人メディアの運営や、組織力向上のためのデジタルソリューションの提供など、テクノロジーによって労働市場のテコ入れを精力的に行ってきた1人です。

新居 佳英氏

また、日本初のクラウドファンディングサービスを手掛けるREADYFOR株式会社の米良氏は、「パーパス(存在意義)こそが、従業員の“働きがい”や“そこで働く理由”に直結する」と指摘。

遺贈寄付サポートを新たに事業化するなど、「市場ニーズのあるところにばかりお金が集まる現状を改善し、小さくても重要な社会課題を解決したい」という理念を体現し、組織内のエンゲージメント向上を図ります。

米良 はるか氏

未曾有の採用難時代が、数年後にやってくる

なぜ人的資本経営が必要なのかといえば、それはこの先に待ち受けている、労働人口の大幅減に伴う、未曾有の採用難時代を見据えてのことです。

「残念ながら日本企業のエンゲージメントは、先進国の中で最下位です。3~5年後、本当に人が採れない時代がやってきた時に慌てても意味がありません。人口も内需も減り続ける時代というのは、日本社会が初めて経験するものですから、昭和から続いてきた従来の組織論そのものを撤廃しなければ、生き残ることはできないでしょう」(田中氏)

未曾有の採用難時代が、すぐそこに迫っているとなれば、これはすべての日本企業にとって他人事ではありません。

米良氏が「タクシーがなかなか捕まらなかったり、地方のホテルが十分に稼働できていなかったり、日常生活の中でも人手不足や人口減を体感する機会が増えてきました」と語るように、圧倒的な人手不足はすでに始まっています。

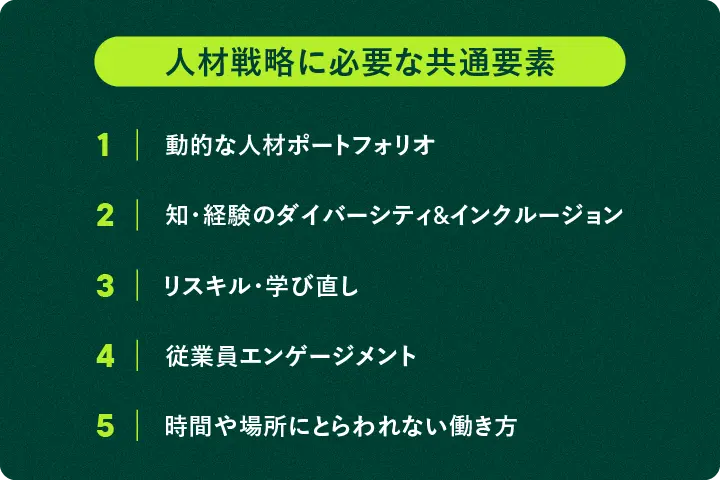

トークセッションではさらに、そんな時代の人材戦略に必要な共通要素を軸に、活発な議論が繰り広げられました。

野村 高文氏(モデレーター)

「変化が激しく、先の読めないこの時代。ある日突然、競争優位性を失う会社も出てくるはずで、旧来のビジネスをそのまま回し続けていればいいという考え方ではいけません。経営者は優秀な人材をいかに雇用し、定着させ、そのスキルを活かすかが重要でしょう」(新居氏)

長らく、人件費はコストとして捉えられてきましたが、これからの日本企業は、人材を資産としてマネジメントするべき。限られた人材を確実に活用するためには、人材を投資対象として育む視点が必要なのです。

イノベーションを生み出す組織づくりが経営課題

人材を投資対象とする考え方に移行するにあたり、自ずと企業側が取るべきアクションも代わります。実際、これまでは人事部が人材を管理するのが一般的でしたが、近年では経営陣が人材戦略にコミットする企業が増えています。

今回の議論で俎上にあがった、人材戦略に必要な共通要素は次の通り。

そして圧倒的な人手不足は、就職の構図を根本的に変えました。

「すでに、人が会社を選ぶ時代になっています。だからこそ、なぜこの会社で働くべきなのかという価値を提供できなければ、選んでもらうことはできません。それは知名度や給料だけでなく、組織文化が大切です」と新居氏は語ります。

新居氏が経営するアトラエでは、コロナ禍前から労働時間や労働場所の制約を排除し、子連れでの出社もOKという開かれた文化を形成することで、IT企業としては異例に低い離職率を維持しています。

「会社側としては、もちろん人材にはずっと残ってほしいと願っています。しかし、優秀な人材こそ一定のサイクルでいろんな会社を回る時代で、キャリアアップの観点からも様々な経験を積むことは大切でしょう。だからこそ、自社にいることで何が得られるかという価値の形成が急務なのだと思います」(米良氏)

議論の根底にあるキーワードは“脱・昭和”。問題の本質について、田中氏は次のように指摘します。

「旧来型のイマイチな仕組みについて、よく“昭和っぽい”と言われますよね。実際は平成に育まれたものなのに、誰も“平成っぽい”とは言いません。つまり日本社会にはびこっている文化は、前の前の時代に生まれた古過ぎるものなのですよ」(田中氏)

生き残る企業になるためには、経営側が考え方をアップデートしなければなりません。60分のセッションを通して、そのヒントを探ります。

その全容については、オンライン配信にて御覧ください。

「Digital Summit 2023」豪華7セッションを無料公開中

2024年2月7日(水)にハイブリッド開催(オフライン会場:三井住友銀行東館 ライジング・スクエア 3F SMBCホール)するSMBCグループのイベント「Digital FES 2024」に登録すると、本セッションの全容を含む豪華7セッションを無料でご覧いただけます。

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。