SMBCグループのオープンイノベーション拠点「hoops link tokyo」。この場所で誕生した様々なオープンイノベーションを後押ししてきたのが、2018年2月より14回にわたって事業家・スタートアップ経営者をお招きし、開催してきた「経営者道場」です。

2022年9月8日、hoops link tokyoの5周年記念イベントにあわせて開催された「第15回経営者道場」では、株式会社PKSHA Technology(パークシャ テクノロジー)代表取締役・上野山勝也氏をゲストに迎え、開催しました。

PKSHA Technologyは、「未来のソフトウェアを形にする」をミッションに、企業と顧客の未来の関係性を創るべく自社開発した機械学習/深層学習領域のアルゴリズムを用いたAIソリューションの開発・AI SaaSの提供を行っています。

今回は「自分経営のススメ」をテーマに、上野山氏が起業を決意したきっかけや、企業を継続していくために大切な考え方についてお話いただきました。

進化していく最先端の技術を、社会価値に繋げる会社を作りたい

PKSHA Technologyは2012年に創業し、現在は従業員が約400人の規模に成長している会社です。

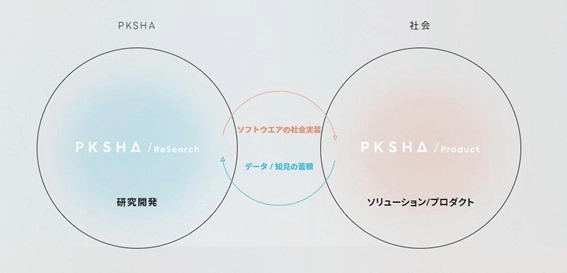

事業は大きく分けて2つあり、ひとつはAI領域の研究・開発をして様々な企業に使っていただく「AI Research & Solution」事業です。

もうひとつは「AI SaaS」事業です。AI Research & Solutionで培った先端情報技術の研究成果を社会実装という形で製品化し、DXや業務の高度化を実現しています。

この2つの事業を共進化させることで、未来のソフトウェア社会を広く浸透させる役割を担っています。

私たちは創業した10年前から、今の事業の形を想像できていたわけではありません。ただ、当時、情報技術を使えば様々なことができるのに、全然社会に広がっていないことを課題に感じていました。また、コードが書けるとても優秀な人が、日本に働きたい会社がないと言っていたのです。それが弊社の共同創業者である山田です。進化している最先端の技術を、社会価値に繋げていく会社を作りたいというのが最初のモチベーションでした。

ただ、先端技術を社会の価値に繋げていくことはそんなに簡単なことではなく、10年間模索し続けながら、事業を進化させています。

弊社のビジョンは「未来のソフトウェアを形にする」というものです。ただ「未来」を掲げている限り、永遠に達成できません。挑戦をし続ける企業体でありたいという考えが、このビジョンを掲げた根底にあります。ですから終わりがありません。

創業から10年が経ち、研究開発から50億ほどを稼ぐプロダクトが生まれ、ようやくフェーズ1が終わった感覚でいます。そして今、フェーズ2と次の10年をどうしていくかを考えています。

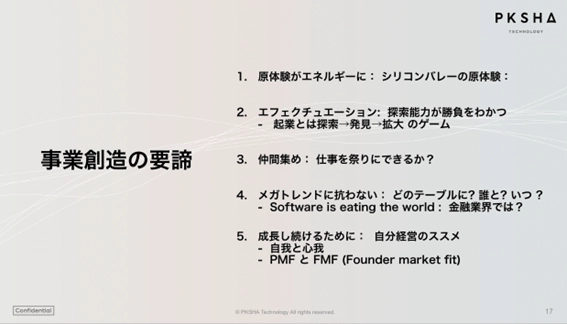

起業の原体験はシリコンバレー、三日三晩の議論

創業の原体験は、私が学生のときに行ったシリコンバレーです。私を含め、日本から20人の学生がシリコンバレーに集い、現地で働く日本人たちと議論をする機会がありました。

現地で働く日本人の中には、元ライブドア社のCTOや現地で活躍しているアップル社のエンジニアもいて、彼らと三日三晩、議論を重ねました。議論の中で「働くとは」というテーマでそれぞれの意見を交わしたことがありました。みんな違うことを言っているけれど、誰もが働くことを楽しんでいる雰囲気があり、その3日間の出来事が、数ヶ月にわたって忘れられない記憶として、私の脳に刻まれたのです。

「好きなことが見つかるまで探し続けろ、見つかったらわかるから」というスティーブ・ジョブズの言葉がありますが、「それを、見つけてしまった!」という体感がありました。

当時の私は何となく、毎日周りの就活生と同じスーツを着て電車に乗って会社訪問に行くような就職活動に違和感を感じていました。だからこそ一層、シリコンバレーで働いている人たちが楽しそうでいいなと思えたのでしょう。

ではなぜ、働くことに対してここまで違いが生まれるのか。それを考えた時、要因は国のカルチャーではなく、根付いている産業の特性による違いにあると思いました。

当時のシリコンバレーはインターネットが急成長していました。インターネットの世界では、ちょっと尖ったり、変わっていたり、何かしらのユニークネスがあるものが空間を超えて価値になる。

コンピューティングやインターネットやAIなど、いわゆるその情報革命がある種、人間の個性や能力をエンパワーして社会を変えていく。このモメンタム自体がとても面白いと感じたことが、PKSHA Technologyが誕生したきっかけです。

ソフトウェアは時代とともに、人間側に近づいている

2022年の今、私たちは音声や画像や言葉を入力にしたソフトウェアを作っています。ソフトウェアは時代の変化とともに、インターフェイスの形、つまり人間との接点の形を切り替えながら、人間側に近づいてきています。

昔は黒い画面に向かってエンジニアがタイピングをしていました。そこからGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)(*1)が生まれてマッキントッシュが発明され、さらにブラウザが誕生して、インターネットが誕生しました。

(*1)コンピューターの画面上に表示されるウィンドウやアイコン、ボタン、プルダウンメニューなどを使い、マウスなどのポインティングデバイスで操作できるインターフェースのこと。

そこからスマートフォンが生まれて、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンが誕生し、いまはVRヘッドセットもある。これをメタファー的に表現すると、ソフトウェアは明らかに人間に近づいてきているのです。

でも、まだ最終形ではないと感じています。例えばパソコンでキーボードに入力するという行為は、人間がソフトウェア側に合わせているという行為です。

しかしソフトウェアはもっと人間に近づけるはずです。イーロン・マスクは脳の中にチップを埋め込む方向で、人間側に近づけようとしていますが、私たちがやりたいことはそちらの方向と少し違いますが、音声や画像や言葉を入力にしたソフトウェアを作っています。コンピューティングが社会や人間の在り方を書き換えていくことに対して、主体的に関わっていきたいというというものです。

事業創造に必要な「エフェクチュエーション」

事前にいただいた質問の中に、「事業ドメインはどうやって決めたのですか?」というものがありました。

事業創造において当たり前なのに、実はあまり言われていないのが「エフェクチュエーション(*2)」、探索能力が大事というものです。私は初めに立てたプランそのもので事業創造に成功した例をほとんどみたことがありません。その理由はいくつかあると思いますが、おそらく業界や外界は人間の脳よりも非常に複雑なのだと思うのです。それをわかった気になって仮説を立てるのですが、その仮説は大抵間違っています。

(*2)インド人の経営学者サラス・サラスバシー氏が、著書「エフェクチュエーション:市場創造の実効理論」の中で提唱した、優れた起業家に共通する行動様式のこと。目的設定型の逆算的アプローチではなく、手持ちの手段からスタートし、それで何ができるか考えていくアプローチ。

予測しすぎずに働き続けることで、事業は紡がれていく。偶然出会って、誰かが世界に働きかけたから、結果が変わったわけです。世界は予測できるものではなく、インタラクションによって紡がれていくという考え方です。

もう一つ、探索を続ける中で必要なのは、メガトレンドに注視していくことです。どの時代にどの産業が立ち上がり、どのタイプの事業が伸びるかはほとんど決まっています。このゲームの中でやらないと勝てないでしょう。ですから、衰退している産業に全力疾走しても無理です。

創業期の仲間集めに関しては、チャレンジをしていくという熱量に人を巻き込んでいくことが必要ですね。

上野山氏が考える「自分経営のススメ」とは

最後に今回のテーマである「自分経営のススメ」についてお話します。

私はずっと、最近起業家や起業というものが少しチヤホヤされすぎていると感じています。

「自分経営」は昔のリクルートで語られていた言葉です。要は「自分自身を経営している感覚」がとても大切だと思うのです。会社も自分も、有限な時間と有限のキャッシュの中で意思決定をしている。会社経営は「自分の人生経営」とさほど変わりません。

「起業の勉強はどうやればいいんですか?」という相談を受けることが多くありますが、そう質問してくる人には「自分自身をスタートアップしよう」というアドバイスをよくしています。起業は特別なことではありません。自分を経営している感覚を持って、もっと意識的に意思決定をすることが大切です。

しかし、人間は日々のほとんどを無意識で行動しています。以前、自分のスケジュールの意志決定を分析したときに8割が無意識で意志決定していました。つまりインパクトが出るアクションは、全体の2割ということになります。「2割が8割の結果を生む」とはよく言った言葉ですよね。

事業継続に必要なファウンダーマーケットフィットの感覚

さらに会社が長く成長し続けるために重要なのは「ファウンダーマーケットフィット」です。特定の領域に夢中になる感覚は、8割の無意識レイヤーの部分です。この無意識レイヤーと自分の事業が一直線上に乗ると、長く成長し続けることができるのだと思います。

自分の興味がない領域でプロダクトマーケットフィット(PMF)(*3)を取るのは、最も悲惨です。「それで15年会社を経営できますか?」という話です。

(*3)提供しているプロダクトやサービスが、マーケットのニーズに合っている状態のこと。

自分経営の話もこれに似ています。起業して人を集めて、頑張っているのに、周りから「この会社は何のために存在しているのですか?」と言われる。

頑張る中で競合他社が台頭してきて、いろんな悩みが出てくる。これは自分のキャリアを経営する行為と、ほとんど同じですよね。

起業後の「会社は何のため存在しているのか」という問いは、「自分は何のために存在しているのか」と同じ話です。有限なリソースと有限なキャッシュで生きているからこそ、人間も会社も全く同じだと思っています。

この後も参加者から多くの質問があり、活発な議論が交わされました。

hoops link tokyoでは、様々な人々が出会い、語らい、ともに挑戦するためのオープンイノベーションの場として、今後も事業家・スタートアップ経営者をお呼びしたイベント「経営者道場」を開催してまいります。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

株式会社PKSHA Technology(パークシャ テクノロジー)代表取締役

上野山 勝也氏

株式会社PKSHA Technology代表取締役。

新卒でボストン コンサルティング グループの東京/ソウルオフィスにてBI業務に従事した後、米国にてグリー・インターナショナルのシリコンバレーオフィス立上げに参画、ウェブプロダクトの大規模ログ解析業務に従事。

松尾研究室にて博士(機械学習)取得後、2012年、PKSHA Technology創業。

松尾研究室助教を経て、現在代表取締役。

内閣官房デジタル市場競争会議構成員、スタートアップ育成分科会構成員、経済産業省AI原則の実践の在り方に関する検討会委員等に従事。

2020年、世界経済フォーラム(ダボス会議)の「ヤング・グローバル・リーダーズYGL2020」の一人に選出。

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。