日本政府は2050年までに温室効果ガス(GHG)の排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、脱炭素社会の実現を目指しています。各企業は脱炭素に向けた対応を迫られており、大手企業のサプライチェーンである中小企業や地方企業も例外ではありません。

徳島県徳島市に本店を置く阿波銀行の顧客企業も、気候変動対策の必要性を感じていらっしゃいます。一方で、何から始めるべきなのか分からない、仕組みがわかりづらいなどの課題もあるようです。

そのような現状を踏まえ、この度阿波銀行と三井住友銀行が業務提携をし、2023年2月にリリースしたサービスが「あわぎんSustana」です。このサービスによって、スコープ1から3までのGHG排出量の可視化、データ分析・モニタリング、GHG削減計画・施策管理が可能となります。

今回は阿波銀行 営業推進部 部付部長 兼 地方創生推進室長の片山哲也氏と経営統括部副部長兼 SDGs推進室長の川真田 亜弥子氏に、地方企業の脱炭素対策の現状と「あわぎんSustana」の取り扱いを開始した理由について伺いました。

*こちらの取材は2023年3月23日に実施しています。所属および肩書きは取材当時のものです。

地方が経済から取り残されないよう、脱炭素の取り組みを牽引

気候変動対策を実施するにあたり、阿波銀行にはどのような課題があったのでしょうか?

川真田弊行では2009年から「あわぎんecoプロジェクト」という施策の中で省エネや環境保護活動に取り組んできましたが、カーボンニュートラルを実現するためには省エネ活動からさらに一歩踏み込む必要性を感じていました。昨年からは一歩前進させて、弊行のCO2を削減するだけでなくお客さまのCO2削減を後押しするフェーズに移行しています。

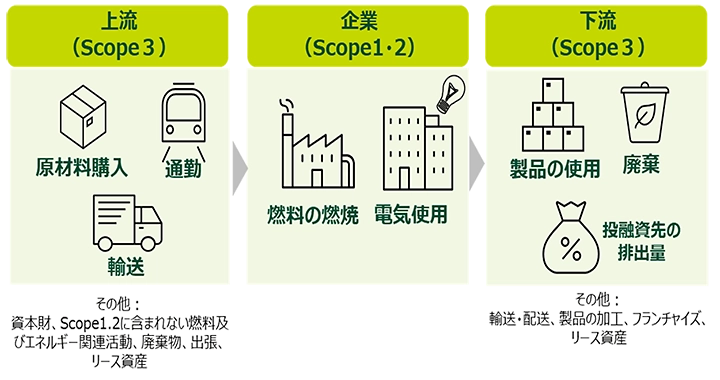

片山お客さまがカーボンニュートラルを目指す上では、プロセスが非常に重要だと考えています。具体的な削減に入る前に、まずはスコープ1からスコープ3(※1)までのCO2排出量を可視化することで現状の立ち位置を把握します。そこから2030年に向けたCO2削減を金融機関としてサポートしていきます。地方は中小企業が中心の社会構造ですので、スコープ1などの用語についてもまだまだ理解が進んでいるとはいえません。地方が経済から取り残されてしまうと損失も大きいので、まずは我々が先頭に立ってCO2排出量を可視化して、削減の取り組みを地域に広げていきます。

(※1)スコープ1は事業者が直接排出するCO2、スコープ2は他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴い間接的に排出されるCO2を指す。スコープ3はそれ以外で間接的に排出されるCO2(事業者の活動に関連して他社が排出するC02)のこと。

他社サービスもある中で、「あわぎんSustana」を選んだ理由を教えてください。

片山導入前に複数社のサービスを比較しましたが、決め手になったのは機能が優れている点と信頼性です。ツールの使い勝手だけでなく、「どうやって具体的な削減計画を立てるのか?」「どうやって社内に定着させるのか?」といった具体的な施策に着目し、工夫を凝らしている「あわぎんSustana」は素晴らしいと感じました。2030年、2050年に向けたCO2削減、脱炭素という目標(※2)を考えると、長期的にサービスを提供し続ける必要があります。数十年単位の長期間にわたって高品質なサービスを提供する上で、三井住友銀行というブランドが大きな後押しになりました。

サービスを長期的に提供するということは、その間のサポートも必要になります。ですので、「あわぎんSustana」は単なるビジネスマッチングではなく、ホワイトラベル(※3)として提供をしています。

(※2)阿波銀行は2030年度におけるCO2排出量とエネルギー使用量を2013年度比で、それぞれ50%以上、23%以上削減することを目標に掲げ、2050年度にはCO2排出量実質ゼロを目指している。

(※3)他社の製品やサービスを自社ブランドとして販売すること。

川真田サービスはもちろん、ご担当者さまとの温度感、相性がぴったりと合った感覚があります。個人的には導入前のトライアル期間も嬉しかったですね。3ヶ月ほどのトライアル期間後に正式な契約をしましたが、やはり弊行のお客さまにお勧めするサービスですから自分たちも使い勝手を試せるのはありがたかったです。トライアル期間中も我々の意見や要望を吸い上げていただき、常にアップデートされていったので、一緒にサービスをつくり上げている感じがしました。

片山三井住友銀行のご担当者さまとは導入までの長い期間、意見交換をさせていただきました。また、金融機関としてのSMBCグループの考え方に共感できた点も、業務提携に至った大きな理由です。

四国エリア内の脱炭素の機運を醸成

「あわぎんSustana」の取り扱い開始に至るまでの経緯を教えてください。

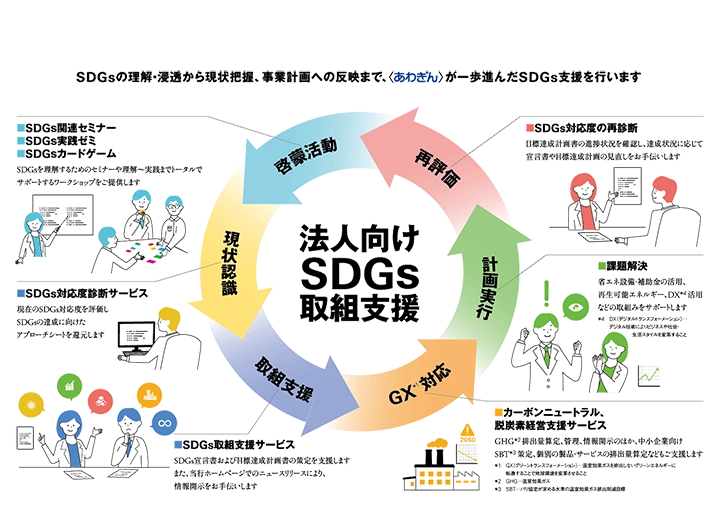

片山あわぎんSustanaに先立って2022年4月より弊行が開始した「あわぎんSDGs対応度診断サービス」には、1年間で700社ほどのお申し込みをいただき、その中で500社ほどが弊行のWebサイト上でSDGs宣言をしていただきました。CO2排出量の可視化を宣言される企業さまも多く、それを具現化するには弊行としてどんなお手伝いができるのかを考え、5月に「あわぎんGHG(温室効果ガス)排出量診断サービス」を開始しました。これは、我々銀行員と提携先のコンサルタントが一からCO2排出量算定のお手伝いをするサービスです。CO2の排出量算定は一回限りのものではなく、継続して把握していく必要がありますので、お客さまが自走できるよう今年の2月に「あわぎんSustana」の取り扱い開始に踏み切りました。

川真田昨年の12月にはお客さまを対象とした脱炭素に関する意識調査も行い、約2,000社から回答をいただきました。脱炭素に向けた具体的なアクションについては「なにから始めればいいのか分からない」といったお声が多く、まだまだこれからだと感じています。

お客さまの脱炭素への意識を高めるお手伝いをするのが、地域金融機関としての役割だと考えています。「あわぎんSustana」は月額55,000円のスタンダードプランと月額22,000円のライトプランをご提供していますので、組織の規模や体制に合わせてお選びいただけます。

脱炭素に関しては、やはり中小企業よりも大企業のほうが先進的な取り組みをしている状況でしょうか?

川真田傾向としてはそうですが、大手企業のサプライチェーンにもCO2削減は求められますので、大企業とお取引のある中小企業も脱炭素への関心が高い傾向です。

片山意外に思われるかもしれませんが、一次産業の中にも先進的な取り組みをしている企業はあります。私の知る事例でも、徳島が全国トップクラスの生産量を誇る菌床しいたけの農業法人さまや、鳴門わかめを取り扱う企業さまは、早い段階でCO2排出量の算定に取り組んでいます。大手スーパーのサプライチェーンに入ることを目的にした攻めの姿勢ですね。

地域で見ると、自動車産業の強い中部地方では中小企業も含めて脱炭素への意識が高い傾向にあるようです。大手自動車企業のサプライチェーンとしてCO2排出量の可視化は必須であることが、その要因だと感じます。

川真田横浜や岡山などの工業地帯も、地域全体で脱炭素に取り組んでいる事例として知られていますね。

片山対して四国は工業地帯から外れていますので、地域全体での脱炭素に向けた機運が高まりにくい傾向にあります。だからこそ、地域金融機関である我々が積極的に働きかけ、地域全体で脱炭素への意識を高めていきます。

SDGsの達成・脱炭素の実現を目指し、地域全体を巻き込んでいく

昨年5月から「あわぎんGHG(温室効果ガス)排出量診断サービス」の提供を開始して1年が経過しますが、脱炭素への認識は変わってきましたか?

片山徐々に引き合いは増えています。最初はSDGs対応度の診断から始まり、CO2排出量の算定、具体的な削減につなげるというプロセスを経るごとに、皆さまのご理解が高まっていると感じますね。先ほど例に挙げた鳴門わかめの企業さまも脱炭素への取り組みをブランディングとして、海外展開に着手されています。

地域金融機関には、地方におけるSDGsやGX(グリーントランスフォーメーション)を推進する母体としての役割も求められているのでしょうか?

片山SDGsの目標の中でも脱炭素の取り組みはビジネスに直結するのでどの企業も必要性を感じていますが、最初の一歩としてどこから始めればいいのか分からない。そういった企業さまは多くいらっしゃいます。そこで我々地域金融機関が中心となって知見や具体的なツール、サービスを提供できればと考えています。

「あわぎんSustana」の今後の展望を教えてください。

片山これからもSDGsの達成、脱炭素の実現を目指して、地域とお客さまを巻き込んでいきます。道のりはまだ遠く、行員の理解も今以上に高める必要性があると感じています。弊行は3月に全体の支店長会を開催して翌年度の施策を共有していますが、そこで多くの支店長から「SDGs、脱炭素の取り組みに力を入れて、「あわぎんSustana」を販売していく」という声がありましたので、非常に楽しみです。CO2削減の施策については自家消費発電をはじめ、我々としても勉強をしてお客さまにご提供できるよう努めていきます。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

株式会社阿波銀行 営業推進部 部付部長 兼 地方創生推進室長

片山 哲也氏

1988年阿波銀行に入行。

営業企画課長、営業店支店長を経て、2017年から地方創生推進室長。

2023年2月から現職。 -

株式会社阿波銀行 経営統括部副部長兼 SDGs推進室長

川真田 亜弥子氏

1995年阿波銀行に入行。

営業店支店長を経て、2021年6月から現職。

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。