RPAで約600万時間削減、印刷量半減。SMBCグループが本気で取り組む、生産性向上と業務効率化の極意。

組織全体で「生産性向上」「業務効率化」を推進しているSMBCグループ。今の銀行には顧客ニーズや外部環境の変化に対応し、金融・非金融を問わずさまざまな事業に進出することが求められています。それら新事業のリソース確保のために必要となるのが、既存業務の生産性向上と業務効率化です。

今回お話を伺ったのは、いずれも入行から5~6年という若手世代の経営企画部メンバー。グループとしてどのような施策を講じ、どれだけの結果を出してきたのか。SMBCグループが取り組む生産性向上と業務効率化の目的と具体的な事例、今後の展望を明らかにします。

業務効率化で生産性を向上させ、非金融業務のリソースを確保

SMBCグループ全体の生産性向上と業務効率化の必要性と意義について教えてください。

前川銀行に対するお客様のニーズの多様化や、環境の変化に対応するためには、既存業務の生産性を向上させて付加価値の高い業務にリソースをシフトしていくことが必要です。伝統的な銀行業務だけではなく非金融領域も含めた新しい取り組みを加速するためにも、業務を効率化して生産性を向上させ、リソースを確保することが重要だと考えています。

また、従業員の価値観が多様化し、働き方改革やエンゲージメント向上の重要性も高まるなか、従業員目線でも生産性向上・業務効率化の必要性が高まってきていると感じています。

前川 拓実氏

具体的な取り組み内容について教えてください。

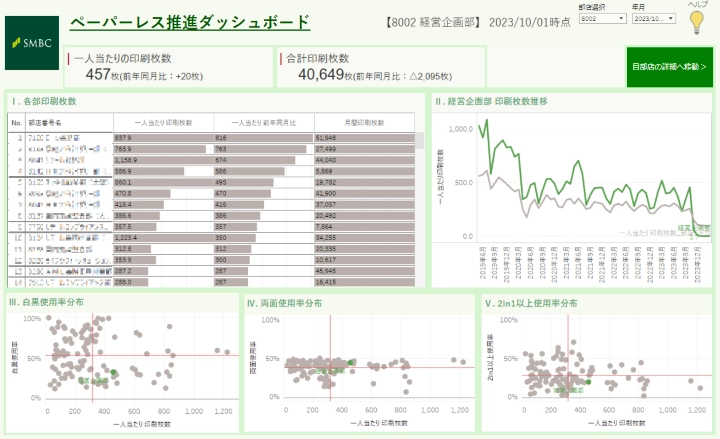

城水私からはペーパーレスの推進という観点でお話しいたします。三井住友銀行では2021年の9月からTableau(タブロー)というツールを用いて、印刷実績の見える化を進めています。まずは本店各部を対象にペーパーレス化に取り組んでおり、コロナ前の2019年と比べて印刷量は半分まで減りました。昨年度にはホールセール部門、リテール部門の国内営業店に対してもTableauによる印刷実績の可視化を開始し、ペーパーレス意識の醸成を進め、2019年比で印刷量は2割減少しています。

また、SMBCクラウドサインを本店各部で導入し、取引先の法人との業務委託契約や秘密保持契約等を電子化したことも、印刷量削減に寄与しています。

ペーパーレスが進むと紙やコピー代の削減だけでなく、印刷や製本に伴う従業員負担の軽減、脱ハンコ文化にもつながるので、引き続き推進していく予定です。

銀行内では紙の回覧も行われていると伺いましたが、それらもペーパーレス化が進んでいるのでしょうか?

城水そうですね。銀行に限らず社内ではさまざまな書類の回覧があり、確認した人は押印して上長に回す必要があります。その業務フローが非効率で、紙保管にも場所を取るので内部からペーパーレス化をしたいという声が上がっていました。そこで、特に要望の声が多かったホールセール部門の営業店を対象として、富士フイルムビジネスイノベーション社の「DocuWorks(ドキュワークス)」という電子回覧ツールを導入して回覧物の電子化と、付随業務の効率化を進めています。これまでは会議の議事録など、主に備忘のための書類を対象としてDocuWorksを活用していましたが、今後は正式な押印文書の代替としても活用していく予定です。

吉澤私が担当しているのは、業務効率化のための生成AIの活用推進です。SMBCグループは大手銀行グループの中でいち早く、従業員専用AIアシスタントツール「SMBC-GAI」を独自に開発し、業務に活用していますが、私はSMBC-GAIの活用を全従業員に浸透させていく役割を担っています。業務に効果的に活用している方の声を聞き、Microsoft Teamsの4000人規模のコミュニティーや、社内SNSのみどりの広場(通称:ミドりば)で、成功事例やお役立ち情報を発信しています。また、従業員からの「こんな使い方はできませんか?」という提案を受けて実際にエンジニアが実装してくれた例や、私の投稿した活用法を試してくださる人も多く、今では1日あたりの使用頻度がリリース当初から約2倍になっています。

参考記事:SMBCグループが独自に生み出したAIアシスタント「SMBC-GAI」開発秘話

そのほかにも、固有の業務に活用できる生成AIのニーズについての調査・実装に向けた検討も行っています。SMBC日興証券や三井住友カードなどのグループ会社でも生成AIのプロジェクトがいくつか立ち上がっており、グループ全体で推進していきたいと考えています。

兼松私からはRPA(Robotic Process Automation)についてご説明いたします。RPA自体は私が入行する前の2017年に導入され、グループ会社のSMBCバリュークリエーションとも協力しながら社内での展開を進めた結果、2022年度末時点で、グループ全体で導入開始時と比較して600万時間弱の業務時間を削減することに寄与しています。当初はトップダウンで大規模な定型業務の自動化を進めていましたが、現在は従業員自身が手元の業務を自動化するRPAを開発する、いわゆる市民開発に注力しています。

兼松 拓海氏

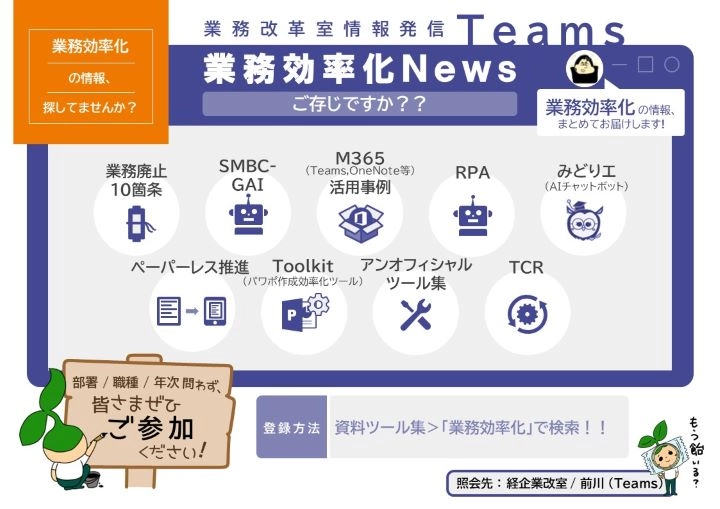

前川ペーパーレス、生成AI、RPA以外の、さまざまなツールを活用した業務効率化にも取り組んでいます。SMBCグループではTeamsやOneNoteなどMicrosoft 365のツールを普段の業務で導入していますが、まだまだ基本的な「利用」にとどまっています。部内の掲示板のデジタル化や諸報告の効率化など、それらを「活用」した業務効率化事例はまだ少ないので、各部の好事例を発信したり、組織としてMicrosoft 365を活用するためのワークショップを開催したりしています。

また、普段業務で利用するシステムの中には利便性に課題があるものも存在しており、操作する従業員にとっても、照会を受ける所管部にとっても業務負担になっていました。そこで、システム上にナビゲーション等を表示するDAP(Digital Adoption Platform)ツールの「テックタッチ」を導入して効率化を図っています。

それ以外にも、PowerPoint資料のテンプレートを社内で統一しつつ資料作成効率化のアドインツールも導入するなど、さまざまな取り組みを進めています。

ツールの利活用以外の取り組みとしては、TCR(※)提言という形で現場従業員を中心に全行から効率化に関する提言を定期的に募集し、内容によっては我々がハンズオンで実現に向けて推進しています。これだけ大きい組織だとトップダウンになりがちな部分もあるので、個人のアイデアを吸い上げて従業員目線の業務効率化を進めていくことには大きな意味があると考えています。

(※)TCRとは「Total Creative Resolution(全行的な課題に対する創造的な解決策)」「Total Cost Reduction(全行的なコスト削減策)」のこと。

大切なのはツールの導入よりも、一人ひとりの意識の醸成

業務効率化の施策を進める中で、苦労したこと、工夫したことはありますか?

城水各部に対して印刷実績をただ還元するだけでは他部署と比較して印刷枚数が多いのか少ないのかが分かりません。そこでデータを可視化するTableauを使い、視覚的に認識しやすくしつつ、1人あたりの印刷枚数や白黒使用率などさまざまな指標を入れることで、各部の相対的な印刷状況が分かるようにしました。さらに印刷実績を大きく減らしている部署にはヒアリングを行い、その取り組みを好事例として広く展開することで、ペーパーレスの意識の醸成にも努めました。

ただ、管理職が紙にこだわってしまうと部下はそれに従わざるを得ません。そこで私たち若手からの発信だけでなく、業務改革室の室長からも定期的にペーパーレスの徹底を周知しています。

城水 翼氏

吉澤生成AIについては社内の認知度は高いものの、どこか「本部の行員が使うもの」というイメージがあったようで、そこの払拭に注力しました。「SMBC-GAIが使えるようになったけど、そもそも何を質問したらいいの?」と質問があった際には、「検索エンジン代わりに使用してください」とアナウンスをして触れてもらい障壁を取り除くようにしています。さらに継続的にチャットボットを活用してもらえるよう、本部行員に対しては本部部署の具体的な活用事例を、支店や営業部に対しては各地の店舗の活用事例をまとめた事例を展開して浸透を図っています。

兼松RPAの市民開発を推進していく中で感じたのは、日々の業務の中では自分自身で業務を効率化しようとするマインドを持つことが難しいということです。本当に必要な作業なのか違和感を持ちながらも、振り返ることができないまま、引き継がれた仕事を行っているケースは多いと考えています。そのような状況では業務の効率化はもちろん、触れたことがないRPAを利用しようとは思えないのが実態だと思います。

そこのハードルを少しでも下げられるように、社内のチャネルを通して具体的にRPAが活用できそうなモデルケースを提案するようにしています。今後は生成AIやOCR(光学文字認識)とRPAを組み合わせた業務効率化にも取り組んでいきます。

生成AIやRPAのようなキャッチーなツールが出てくると、導入から1~2週間で業務が劇的に変わると思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。業務効率化に取り組むマインドの醸成が何よりも必要で、一朝一夕でできるものではなく、地道に続けていく必要があると感じています。

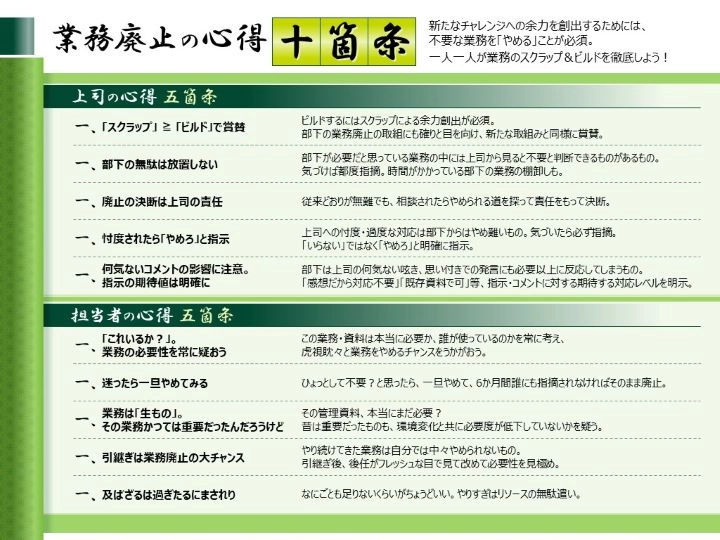

前川業務効率化についての意識を高めてもらうため、2年前に「業務廃止の心得 十箇条」を作りました。この十箇条には、上司の心得と担当者の心得があり、双方が気を付けるべきことが記載されています。必ず目に留まる、パソコンのスクリーンセーバーやお手洗、食堂のモニターなどに掲載し、意識の浸透を図っています。

トップダウンとボトムアップの双方向で、業務効率化を推進

今回、業務効率化の施策に携わっている皆さんは、入社5~6年の若手とのことですが、若手の皆さんがこの業務に携わることにどのような意味があるのでしょうか。

前川業務効率化の推進には、トップダウンとボトムアップの両方が必要だと考えています。ボトムアップという文脈においては、年代が近く、同じようなバックグラウンドを持つ人からの情報発信が効果的だと考えています。

吉澤SMBCグループは大手銀行グループの中でも、新しいことに挑戦する素地があると思っています。一方で、実際の業務については、まだまだ改善できる余地があります。現場感覚が鈍っていない若手の私たちが進めていくことに価値があると思いますし、「自分自身で変えていける」という手触り感も感じながら仕事に取り組んでいます。

吉澤 進之介氏

SMBCグループ全体の生産性向上と業務効率化をさらに進めていくために、今後どのようなことに取り組んでいく予定なのか、展望を教えてください。

前川大きく二つの方向性があります。一つめはトップダウンで抜本的に業務を効率化し、生産性向上につなげる手法です。SMBC-GAIの活用や、より個別の業務に特化した生成AIでの業務効率化については経営レベルでも関心の高いトピックです。ツールの活用にとどまらず、従業員の意識や組織のあり方自体もトップダウンで大きく変えていく必要があります。一方で、ボトムアップによる業務効率化も重要なトピックと考えています。導入済みのツールも、今後導入予定のツールもすべての従業員に使ってもらうよう、我々としては丁寧な情報発信を心がけてまいります。

最近は、Microsoft社が提供する「PowerPlatform」を導入し、専門知識を持っていない従業員でもローコード・ノーコードで業務アプリやRPAを開発できるようなツールも導入しています。従業員が普段の業務を効率化するためにアプリを自分で開発する、そのような姿を当たり前にしていきたいですね。今後の課題としては、生産性を定量的に正しく把握する必要性を感じています。1週間のうちでどの業務にどれだけの時間を割いたのかを可視化して、本人・上司が把握できる仕組みも必要でしょう。見える化することで、さらに生産性の高い組織を目指していきます。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 経営企画部

城水 翼氏

2019年三井住友銀行入行。東京の法人営業部で2年半の勤務経験を経て、2022年より現職。ペーパーレスの推進やコストコントロール施策を担当。

-

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 経営企画部

吉澤 進之介氏

2019年三井住友銀行入行。大阪の支店・法人営業部での勤務経験を経て、2021年に官公庁に出向し情報・通信産業の政策立案に携わる。2023年より現職へ異動し、生成AIツールの活用促進やRPAの管理・企画を担当。

-

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 経営企画部

兼松 拓海氏

2020年日本総合研究所入社。法人決済システムの保守を経て、RPAの新規開発に従事。2023年に三井住友銀行に出向し現職。現在はRPAを中心にローコードツールでの市民開発推進を担当。

-

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 経営企画部

前川 拓実氏

2020年三井住友銀行入行。法人営業を経て、2022年より現職。従業員目線での各種業務効率化ツールの導入・利活用推進や従業員提言制度の運営、行内情報発信等を担当。

また、社内副業制度を利用してデジタル戦略部にて新規事業立案にも従事。

おすすめ記事

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。