「AI×営業の肌感」が拓いたマーケティングの新境地。「三井住友パーチェシングカード」DMリード獲得率4.5倍の裏側

企業でもキャッシュレス化が進む中、契約数を急速に伸ばしている「三井住友パーチェシングカード」。電子帳簿保存法(以下、電帳法)をはじめとする法改正ラッシュを追い風に、法人カードの需要が高まる一方、「三井住友パーチェシングカード」はいち早い顧客獲得の必要性とリソース不足という二重の課題を抱えていました。

その解決の一手となったのが、マーケティングに「AI×営業現場の肌感」を取り入れた施策でした。課題解決のみならず、獲得リードの大幅な向上にもつながったという取り組みについて、本プロジェクトを主導した三井住友カード株式会社の鈴木 研吾氏・倉田 将氏・大塚 真也氏にお話を伺いました。

法人カード需要が加速。DX・法改正が後押しする市場変化

法人カードの発行枚数や使われ方は、今どのような状況でしょうか。

鈴木市場全体が拡大しているのは間違いありません。かつては出張や接待が利用目的の中心でしたが、今はインターネットでしか決済できない非対面取引が増え、ビジネスシーンでもキャッシュレス化が急速に進んでいます。また、カード利用者も役員や営業担当者に留まらず、業務や部署別にカードを発行されるケースも増加し、発行形態そのものが変わってきています。

さらにDXやキャッシュレスといったトレンドの中に、インボイス制度や電帳法が存在し、追い風になったと捉えています。

鈴木 研吾氏

管理も業務効率化も。“属人的なカード管理”から脱却できるパーチェシングカードの仕組み

「三井住友パーチェシングカード」の成長が著しいそうですが、その理由を教えてください。

鈴木パーチェシングカードの最大の特長は「カードレスなカード」であること。すなわちプラスチックカードはないけれども、クレジットカードとしての本質的な機能はきちんと備えている点です。多くの社員が法人カードを所持するリスクに対し、一定のガバナンス機能が必要だという新たなニーズに合致していることが成長につながっていると考えています。

「三井住友パーチェシングカード」の利用は、経理部門の効率化やDXにも資するのでしょうか。

鈴木経理業務のメインストリームは今でも請求書による支払いであり、クレジットカード支払いは全体から見るとまだ少数派です。しかし、クレジットカードは支払った時点で即時に支払い情報がデータ化され、管理者側がすぐに把握できるのがメリットです。経理担当者は締め日に関係なく出金情報を得られるので、締め日など特定の日に業務が集中することも少なくなるでしょう。

倉田物理的なカードが存在しないことで、「誰にどのカードを支給しているか」といった管理も不要になります。人事異動や組織再編のたびに発生していた「どの部門の誰にカードを使わせて、誰にカードを使わせないようにするか」といった管理業務が軽減される点は大変喜ばれています。「三井住友パーチェシングカード」は人名に委ねず、部署ごと/経費科目ごとにカード発行も可能なので、経理・会計業務の効率化につながります。クレジットカードの“属人化からの脱却”ですね。

倉田 将氏

鈴木法人カードの場合、利用金額の管理は、個人や部署単位でしたいという方がいらっしゃる一方で、経理の立場からすると会計仕分けの項目ごとに知りたいというニーズもあります。費目別にカードを発行しておけば、広告費でいくら、販管費でいくらという具合に後続処理しやすいのもメリットです。

さらなるリスクに備える「三井住友カードパーチェスプラス」

大塚2024年4月には、「三井住友カードパーチェスプラス」をリリースしました。パーチェスカードは利便性に優れる反面、与信が高額で従業員に悪用されるのが不安というお客さまの声に応えたサービスで、パーチェスプラス用の親番号を発行することで、お客さまが直接、子番号を即時発行できるというものです。利用期間や上限金額に制限をかけられ、1回限りで使える番号も発行できます。

さらに利用者や稟議書番号など、請求書管理に必要な付加情報を独自に設定できるので、照合・管理が簡単になり、業務効率化にも寄与します。すでに30社以上が導入しているのですが、著名な大企業のお客様の経理業務に組み込んでいただいたなど今年に入ってからさらにと導入数の伸び率が高まっています。

大塚 真也氏

鈴木一方で、請求書払いからカード払いにワークフローを変えるには、一定の負荷がかかると感じています。従業員は必ずしもデジタルネイティブばかりではありませんし、経理担当者が業務設計せざるを得ない場面も多いはずです。そのため、単にカードを売るだけではなく、経理業務のDXに寄り添っていくことも大切にしなくてはいけないと感じています。パーチェシングカードが持つ世界観、そして向かうべき方向は、「経理業務のDX」であると確信しています。

営業の感覚×AIの分析。DX効率を高めた“両利き”のマーケティング

「三井住友パーチェシングカード」の販路を広げるにあたり、どのようなマーケティングを実施しましたか。

鈴木これまでは営業担当者がお客さまを訪問し販促していましたが、人だけではお客さまニーズの拡大に対応しきれない場面も増えてきました。そこで2023年からBtoBマーケティングを取り入れ、お客さまとの関係を細分化し、段階別のコミュニケーション設計や仕組みづくり、キャンペーンなどに取り組みはじめました。

原盤(カード)がないこと=メリットとして捉えていただきづらく、パーチェシングカードの概念が伝わりきらないのが課題だったので、まずは「見えないカード」というキーワードを設定し、web広告で認知を広め、興味を持っていただいたら便利さやメリットをお伝えするといった具合に、タイミングや説明の詳しさを何段階にも分けて顧客コミュニケーションを設計していきました。

倉田課題は、これまで接点の薄かった中小規模の企業といかに効率的にコミュニケーションを取っていくかでした。DMを送るにしても成約確率が高い企業に絞らなければ、予算も時間も非効率であることに加え、法人カードは一度契約するとリプレイスが難しいことから、一定期間内かつ高確率で顧客を獲得することが求められます。そこでセールスフォースやMAツール(マーケティングオートメーション)などを用いて、webからのお問い合わせに対応しつつ、同時にそのデータを取得・活用するという両軸で動くようにしました。

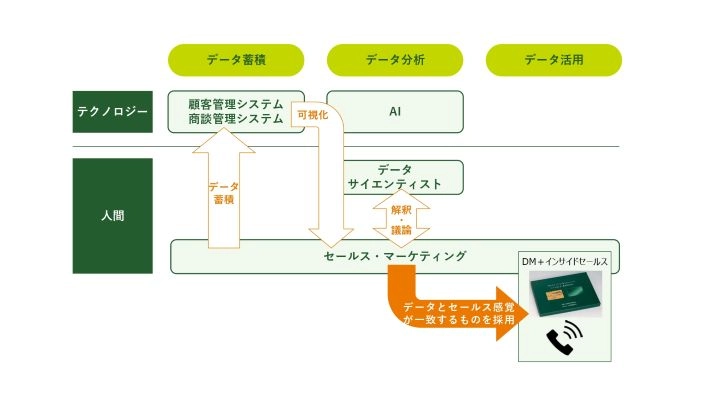

鈴木営業商談管理はSFA(営業支援システム)、マーケティング管理はMAによってデータを貯めていましたが、「では成約確率が高いDMの送付先はどこか」という解析までには至っていませんでした。そこで社内のデータサイエンティストがAIを活用し、DX感度や成約確率の高い顧客属性をカテゴライズすることからスタートしました。

AIの学習データはどのように用意されましたか。

鈴木CRMの基本情報のほか、自社のSFAのデータを整えた上で、他社サービスから取得した行動データなどを連携してデータリッチにしていきました。弊社は横連携が強いカルチャーがあるので、すぐに施策を実施できました。

さらにAIから導き出された傾向を営業担当者がチェックし、感覚が一致する会社に絞ってDMを発送しました。機械学習やAIを活用し回帰分析すれば、6割程度は正確性を出せるはずですが、人の解釈を挟まなければ的外れや使い物にならない予測になってしまいます。人が実行してうまくいっている部分を活かすためにも、営業やインサイドセールスなどと横断的に会話しながら見極めていくことが重要だと実感しました。

リード獲得率4.5倍。デジタル起点で広がる顧客接点と成果

リソース不足を補完する面で役立った取り組みはありますか?

倉田弊社はお客さまの企業規模によってサービスを分けており、それぞれに適した申込動線をつくっています。法人カード需要の高まりとともに属人的な営業活動では回りにくかった中小規模の企業からのお問い合わせが非常に増えた上、リスティング/ディスプレイ広告だけでなくコーポレートサイトからお申し込みいただく方も増加し、インサイドセールスの負荷が増していました。そこでお問い合わせいただいたリードを自動的に振り分け、さらにシナリオメールを自動送付する仕組みを構築しました。

鈴木さまざまな導線からいらっしゃるお客さまをデジタル管理することで、「どのチャネルから入ってきたか」がクリアに見えるようになり、たとえば中規模の企業に絞った広告を出しやすくなるなどコミュニケーション設計にも役立っています。

今、世の中には200万社ほどの会社があると言われていますが、レッドオーシャンである環境の中でデータの力を借りてリーチにつなげ、お客さまとつながったノウハウを全社で共有し、新たな施策に活かしていけるようになりました。

デジタル施策によって、どれくらいの成果が見られましたか?

鈴木もともと営業がすべて手がけてきた大~中規模企業向けの法人カード成約数のうち、マーケティング由来が約18%にまで伸びています。また、ランダム群に送付したDMに比べ、AIを活用して抽出したセグメントはリード獲得率が4.5倍と大きな差が出ています。

大きな成果ですね。最後に今後の展望や思いについてお聞かせください。

鈴木広義で言えば、接点を広げるとともにお客さまの声をいただき、より良い商品へブラッシュアップして、お客さまにお役立ちできることを広げるのがマーケティングだと考えています。また、契約後により便利な活用法について伴走するといった部分は人手だけでは行き届かないところがあるため、部署連携しながらサポート領域を広げつつ、お客さまの声をしっかり拾う両輪の取り組みを図っていきたいですね。

倉田私はこれまで、いかにお客さまを獲得するかの動きが多かったのですが、最近はお客さまがいかに“うまく利用できるか”について思索しています。現場で使っていただくために、経理担当者さまはどうすればいいのか、説明会やオンボーディング(一緒にシステムを操作しながら、管理者の設定や登録をレクチャーする)などのフォローを手厚くしていきたいと考えています。

大塚商品企画担当として、まずはお客さまのニーズのある商品をつくっていきたいです。たとえば、新幹線の切符をカードで購入したら乗降データも反映されて一気に出張精算まで完了するというような仕組みも考えられます。決済領域に限らず、企業支援につながるサービスを立ち上げたいですね。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

三井住友カード株式会社BM事業開発部 マーケティングG グループ長

鈴木 研吾氏

2004年、自動車部品業に入社し営業を経験後IT業界に転籍。ソリューション営業としてAI活用した新事業創出プロジェクトを担当。その後デジタルマーケティングを担当。BtoBのセールス&マーケに一貫して従事。現在は三井住友カードにてアジャイル手法によるBtoBマーケティング推進に従事。趣味はプロボノ、中高生向け金融経済教育など。

-

三井住友カード株式会社BM事業開発部 マーケティングG 部長代理

倉田 将氏

2011年、データセンターに入社し法人営業を経験後、家業の印刷業を継ぐ。2019年に事業を畳み、IT商社へマーケティング職として入社。新規事業開発からイベント企画やWeb、MA(マーケティングオートメーション)の運用など幅広くマーケティングを担当。現在は三井住友カードにて、SME領域をメインに、マーケティング企画実行を担当。

-

三井住友カード株式会社BM事業開発部 商品企画2G 部長代理

大塚 真也氏

2015年、国内金融機関に入社し、中堅・中小企業向けの法人営業を経験後、クレジットカードの国際ブランドにて、BtoB加盟店開拓に関する事業企画から営業まで一気通貫で担当。現在は三井住友カードにて、中小~大企業向けに商品企画から開発に従事し、特にファイナンス事業、アライアンス事業、非金融事業を担当。

おすすめ記事

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。