農業DXに近道なし。銀行員が課題を乗り越え描く、農業の未来

SMBCグループは、解決すべき社会課題の一つとして食と農に注力しています。2016年には邦銀で初めて農業法人「みらい共創ファーム秋田」(以下、MKFA)を設立し、農業DXの推進や金融グループならではの役割を模索してきました。MKFAの現場では、かつて銀行員として融資や業界調査に携わっていた人材が、泥にまみれ、農業のリアルに向き合っています。

2022年のご紹介から3年。MKFAは今、どのような変化を経験し、どんな新たな挑戦に臨んでいるのか。出向者2人の体験と、テクノロジーを共創するパートナー企業の声から、農業の未来像を探ります。

順調から一転、不作の現実。MKFAを襲った試練

3年前に取材したときと比べ、現在の状況はいかがでしょうか。

菊池想像以上に苦難の連続です。2018年より生産を開始した玉ねぎは、2023年までは順調に収穫量が増え続けていましたが、一方で玉ねぎの病気の一つである「べと病」の病原菌が土壌に蓄積していきました。病気が多少発生していても、2023年までは収穫量が増え続け、20ヘクタールで1,000トンを確保できていたため、もう1年は持ちこたえられると思った矢先、2024年は約350トンと3分の1に落ち込みました。同じ畑で作り続ければ病気が広がるだけのため、隣接する40ヘクタールの山林を県から借り、一から耕して植え替えました。

玉ねぎの連作は難しいのですか。

菊池同じ畑で育て続けると再び病気が出るため、作物を変えてローテーションを組む必要があります。お米、麦、玉ねぎの順で畑を回す「輪作体系モデル」を構築する予定です。昨年まで玉ねぎを育てていた畑は、水田化して米を育てていますが、病原菌が減少した数年後にまた玉ねぎを植える予定です。

お米の収穫量はいかがですか?

菊池昨年は天候に恵まれ収穫量が増えました。一方で「令和の米騒動」を背景とした米価の上昇でご負担を感じられた方も多かったと思いますが、販売単価上昇によってMKFAの経営的には良好でした。ただ、米価が高止まりすれば米離れにつながる懸念もあります。

菊池 進氏

財務情報だけでは分からない。銀行員が体感した農業の現実

お二人が出向を決めた理由をお聞かせください。

菊池銀行の本業である融資業務は、主に財務情報に基づき判断しています。分かりやすい評価項目としては「利益」がありますが、利益が出ていても従業員の待遇が悪かったり、取引先にしわ寄せが及んだりする場合があります。逆に利益が出ていなくても、社会的に重要で持続すべき事業もあります。財務という銀行側の一視点でしか測れていないことに疑問を感じ、事業会社側の視点も経験したいと思い手を挙げました。

また、企業調査部で食品・外食業界を担当していた時に、ロシア・ウクライナ情勢を背景とした穀物価格の急騰を目の当たりにし、日本の食料安全保障に強い関心を持ちました。現場で課題を理解し、産業構造そのものを変えていきたいと考えたのです。

森田父方の祖父母が広島県と島根県の県境で農業を営んでおり、幼い頃から農業は身近にありました。地方の過疎化・高齢化が進む現実を見て育ち、「このままでよいのか」という疑問を抱き続けてきました。そんな折、MKFAへの出向の話を知り、社会課題の解決に現場で関わりたいと考えて公募に応募しました。

私は入行後5年間、中小企業向け融資を担当してきました。お客さまの課題解決も社会課題の解決に通じますが、これまで難題とされてきた課題は誰がどのように取り組んでいるのか、何が原因なのか自分の目で確かめ、課題解決に挑戦してみたいと思い決意しました。

森田 彩貴氏

実際に働いてみて、どう感じていますか。

菊池農業は「毎年が1年生」だと痛感しています。天候次第で同じ方法が通用せず、毎日が試行錯誤で、機械化が進んでも経験則に頼らざるを得ず、単純に体系化できない難しさがあります。また、安定生産が求められながらも、天候に左右され供給調整が難しい。豊作時には価格が下落する「豊作貧乏」も経営の難点です。

森田農業法人の仕事は栽培のみならず、圃場ごとの作付計画、種子・肥料などの資材調達、販売における市場との交渉、さらにトラック・コンテナの手配に至るまで多岐にわたることを知りました。また、これら一連の業務に携わる中で、人手不足の課題が生産から物流・販売まで、農業経営全体に及んでいることも改めて実感しました。農業界では、農家・農業法人の後継者不足が深刻である一方、若者が新規参入を選びにくい状況も明らかです。実際に現地で働いてみたことで、課題の深刻さを改めて強く認識しました。

スマート農業は普及しつつありますが、既存サービスで課題を解決できるとは限りません。予算や仕組みが合わず導入のハードルが高い。収入に比べサービスの価格が高いというギャップもあります。

菊池MKFAでは衛星データで稲の色や葉の面積などを指数化し、良否を可視化できるサービスを導入しています。ベテランの勘を共通言語にできる点は大きな利点です。もっとも、最終的には現場力、すなわち農業の本質を理解する力が重要で、経験値とテクノロジーをつなぐことが不可欠だと考えています。

スマート農業を阻む壁。現場で突きつけられた課題

大潟村は大型農業を実践する場として開発された地であることから、比較的、大型化やDXを進めやすい側面もあるのでしょうか?

菊池大潟村は1枚の田んぼが大きく、形も碁盤の目状に整備されているため、新しい技術を導入しやすい側面はあります。ただし、現場のニーズを捉えきれていないサービスや技術も少なくありません。現場で使いながらフィードバックを重ね、一緒に作り上げていくことが重要です。

また、農業従事者の高齢化は避けられない課題です。属人化されてしまっているノウハウや技術、勘どころなどを可視化するための橋渡しが必要です。

森田赴任前はドローンや遠隔操作を活用したスマート農業の技術はかなり進んでいるものだと思っていましたが、現実はそうではありませんでした。例えば、ドローンによる農薬散布はバッテリー交換が重労働で、バッテリー1本当たりの散布量も限られているため、大潟村のような広い圃場で使用する際にはバッテリーを複数個用意する必要があります。結局、ドローン1台購入にあたり、バッテリー(複数個)・バッテリーを充電する発電機の購入、ドローン利用者の免許取得等、自腹での導入はかなり大きな負担になります。

菊池自動走行するロボットトラクターは技術的には可能でも、法律上は完全無人での運転が認められていません。現場では、いまだ人力の方が早い作業も多いのが実情です。

米不足により、社会的に農業に注目が集まっていることについて、どう感じていますか。

菊池MKFAの取組にとってはチャンスと感じていますが、実際は容易ではありません。MKFAの畑は50年以上手つかずの山林を切り拓きました。当初は土地が痩せ、玉ねぎがピンポン玉ほどにしか育たず、土地改良に3~5年を要しました。だからこそ、農地を継承し続けることが重要なのです。

「この5年が勝負」農業の未来を担う次世代育成構想

今後、取り組みたいことはありますか?

森田出向前は“融資する側”でしたが、今は“借りる側”です。財務諸表だけでは見えない課題を知り、DXの導入はじめ、農業法人を支えていくためには机上の空論だけでなく、伴走が欠かせないと実感しています。

菊池構想段階ではありますが、高齢化への対応策の検討を進めています。現在、農業従事者の平均年齢は70歳。ノウハウを継承しなければ、土地があっても作物は作れません。国や自治体、地域の農業関係者と連携し、仕組みづくりを進めます。農業が「夢がある」「安定した職業」と感じられるよう、次世代の担い手育成に取り組みたいです。

また、異業種や他地域からの参入も歓迎です。農業従事者がさらに高齢化する前の、この5年ほどが勝負だと思います。

協業とデータ活用が切り拓く、農業DXの未来

農業の現場に挑む銀行員2人の挑戦を見てきました。続いてご登場いただくのは、かつてMKFAで現場を体験し、デジタル活用を進めてきた三井住友銀行(SMBC)の秋山氏です。銀行に戻った今も、その経験を武器に農業DXを牽引し、協業先との新たな挑戦を続けています。今回は協業パートナーであるウォーターセル(以下、WCI)の渡辺氏とともに、テクノロジーと協業が切り開く農業の未来を伺います。

2021年からMKFAに出向してデジタル活用を推進し、現在、三井住友銀行に戻られた後も連携を続けているとお聞きしています。

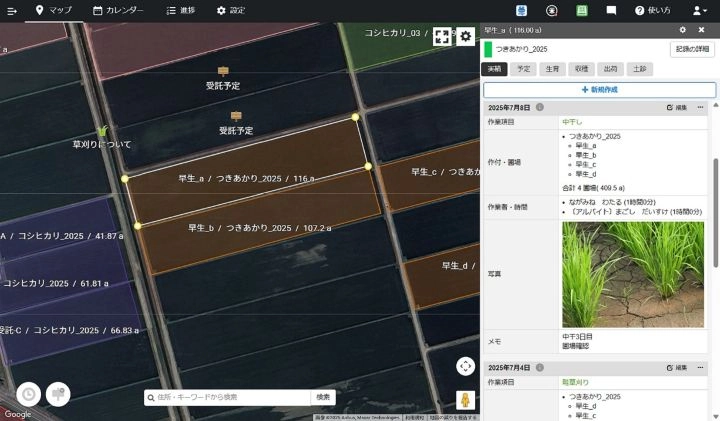

SMBC 秋山MKFAでは、WCIが提供する営農支援アプリ「アグリノート」を導入しています。農業に関わる情報を記録・集計・出力でき、現場の作業記録を正確に共有・蓄積できるツールとして、私の出向当時からすでに現場に浸透していました。過去の作業記録も参照できるため、農業初心者だった私にとっては、作業の流れや適期を学ぶうえでも非常に有益でした。

銀行に戻ってから、農業生産者の収益向上や環境負荷低減に向け、金融機関として果たすべき役割を模索する中で、農業生産の一次データが持つ価値と可能性に着目しました。そうした時に、自身の利用経験を踏まえ、WCIが持つ幅広い生産者ネットワークと連携しつつ、一次データの更なる価値向上に挑戦していきたいと考えるようになりました。

秋山 峻亮氏

WCI 渡辺MKFAでの利用経験を踏まえ、一次データの付加価値向上に取り組みたいとのご相談をいただきました。例えば、農産物の温室効果ガス(GHG)の可視化に活用できないかと。これをきっかけに昨年、資本業務提携に至りました。

「アグリノート」は生産者が感じる“使い勝手の良さ”を知る人間が設計し、日々寄せられる声をもとに、毎月1度以上のアップデートを13年間続け、現場に根付いたサービスへと育ちました。

現在も新規会員登録数や利用組織数は、過去最高ペースで伸びています。生産者の数は減る一方で、大規模化への対応や次世代へのノウハウ継承といった課題が深刻化し、データ活用のニーズは急速に高まっています。

また、「アグリノート」でデジタル化したデータを活用し、SMBCグループをはじめ多様な企業と連携するオープンプラットフォーム戦略を展開しています。

渡辺 拓也氏

協業によって、どのような未来像を描いていらっしゃいますか。

WCI渡辺弊社は生産現場の様々な情報を「アグリノート」を通じてデジタル化すること、いわゆる川上の部分に強みを持っています。SMBCグループとの連携を起点にサプライチェーン全体をつなげ、相互補完を進めることで、生産から販売までの各段階で新たな価値を提供できると考えています。

秋山国(経済産業省・環境省・農林水産省)が運営するJ-クレジット制度(カーボンクレジットの一つ)への参加・申請を支援する動きも広がっています。アグリノートも2025年2月にJ-クレジットの参加・申請を支援するサービスを公開しており、現場の記録から申請プロセスまでの効率化が期待されます。これを通じて、川上の生産データと川中・川下のプレーヤーが結びつき、協業が広がるきっかけになると考えています。

WCI渡辺まずは一人でも多くの生産者に「アグリノート」を活用いただき、作業の効率化を実感していただきたいです。さらに「アグリノート」でデジタル化したデータを活用できる用途を拡大し、SMBCグループの幅広い企業ネットワークと結びつけることで、事業共創の輪をさらに広げていきたいと思います。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

株式会社みらい共創ファーム秋田(MKFA)

菊池 進氏

2015年4月、三井住友銀行世田谷支店に入行。横浜法人営業部、企業調査部を経て、2024年1月より(株)みらい共創ファーム秋田に出向し、秋田県大潟村にて、農業法人の事業運営全般に従事。

-

株式会社みらい共創ファーム秋田(MKFA)

森田 彩貴氏

2019年4月、三井住友銀行学園前支店に入行。天下茶屋法人営業部、天六法人営業部、新大阪法人営業部を経て、2024年5月より(株)みらい共創ファーム秋田に出向。

-

ウォーターセル株式会社 代表取締役社長

渡辺 拓也氏

北海道の開拓農家出身。商社で食品事業に携わった後、2022年4月ウォーターセル取締役、2023年4月から現職。営農情報のデジタル化と活用で農業が抱えるさまざまな課題を解決し、持続可能な農業づくりを目指す。

-

株式会社三井住友銀行 社会的価値創造推進部 事業企画グループ 部長代理

秋山 峻亮氏

2012年三井住友銀行入行。長野での法人営業、プライベートバンキングビジネスをはじめとする企画業務等を経て2022年に、株式会社みらい共創ファーム秋田に出向。

現在は銀行から同社の事業運営に携わると共に、フード&アグリビジネス分野での事業開発や脱炭素関連事業への取り組みに従事。

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。