ナーチャリング

Nurturing

類義語:

- リードナーチャリング,リード育成,見込み顧客育成

マーケティングにおいて、見込み顧客(リード)との関係を徐々に構築・強化し、最終的な購買決定へと導くプロセスを指す。潜在顧客に対して適切なタイミングで価値ある情報を提供し続けることで、信頼関係を築き、購買意欲を高める手法。

ナーチャリングとは?手法や種類、実践方法、従来の営業との違いについても解説

ナーチャリングは、潜在顧客を育成し、長期的な関係構築を通じて購買に導くマーケティング戦略です。一度の接触だけで購入に至るケースは少なく、特にBtoB領域では購買決定までに複数回の接点が必要となります。ナーチャリングは、この「検討→比較→決定」というプロセスを支援する重要な活動です。

デジタル技術の発展により、顧客の行動データを活用した自動化やパーソナライズが可能になり、より効果的なナーチャリングが実現しています。本記事では、ナーチャリングの基本概念から実践方法、最新の技術動向までを解説します。

ナーチャリングとは

ナーチャリングとは、直訳すると「育成する」という意味で、マーケティングにおいては見込み客(リード)を育成し、購買決定へと導くプロセス全体を指します。顧客の購買検討段階に合わせた価値ある情報を適切なタイミングで提供することで、信頼関係を構築し、ブランドロイヤリティを高めていきます。

現代のビジネスにおいて、特にBtoB取引では、顧客が商品・サービスを購入するまでに複数の情報収集と検討のステップを経ることが一般的です。ナーチャリングは、この顧客の意思決定プロセスを支援し、最終的な購買へと導く体系的なアプローチです。

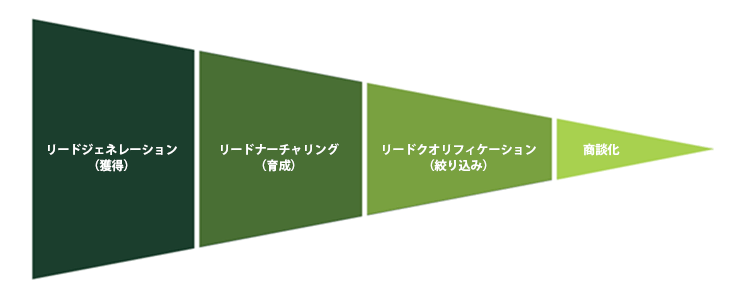

マーケティングの世界では、見込み顧客に対して「リードジェネレーション(獲得)→リードナーチャリング(育成)→リードクオリフィケーション(絞り込み)→商談化」というステップが基本とされており、ナーチャリングはこの中核を担う存在です。

ナーチャリングと従来の営業との違い

単なる営業活動と異なる点は、短期的な販売促進ではなく、顧客の課題解決や価値提供を重視した長期的な関係構築を目指す点にあります。顧客の状態や関心に合わせたコミュニケーションを継続することで、自然な形で購買意欲を高めていくのがナーチャリングの特徴です。

| 項目 | 従来の営業アプローチ | ナーチャリング (育成型アプローチ) |

| 訴求する観点 | 製品・サービスの機能や価格 | 顧客の課題や悩み、その解決方法 |

| 目的 | 短期的な売上の達成 | 長期的な信頼関係の構築と顧客生涯価値の最大化 |

| コミュニケーション | 一方向的 | 双方向 |

| タイミング | 商談や架電 | 顧客の行動や関心に基づく最適なタイミング |

| コンテンツ | 製品カタログやセールストーク | 教育的コンテンツ、課題解決のためのヒントや事例 |

近年ではデジタルマーケティングの発展により、オンライン行動の追跡やデータ分析、自動化ツールを活用した効率的なナーチャリングが可能になっています。メールマーケティング、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディアマーケティングなど、様々なチャネルを組み合わせた統合的なアプローチが主流となっています。

効果的なナーチャリングのポイントは、顧客にとって価値のある情報を提供し続けることです。一方的な商品宣伝ではなく、顧客の問題解決に役立つ情報や知識を提供することで、企業への信頼感が高まり、結果として購買意欲の向上につながります。

このように、購買を検討していてまだ顧客化できていない見込み顧客に対して行う活動全体のことを、特にリードナーチャリングと呼びます。

ナーチャリングの種類

ナーチャリングは、目的や手法によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

リードナーチャリング

最も一般的なナーチャリングの形態で、見込み顧客(リード)を段階的に育成し、購買準備が整った状態(セールスクオリファイドリード:SQL)へと導くプロセスです。顧客の購買検討段階に合わせたコンテンツを提供し、商品・サービスへの理解と信頼を深めていきます。例えば、ホワイトペーパーのダウンロードやウェビナーへの参加など、顧客の行動に応じて次のステップを提案していきます。

カスタマーナーチャリング

既存顧客との関係を維持・強化し、リピート購入やアップセル、クロスセルにつなげるナーチャリングです。製品の活用方法や最新のアップデート情報、関連サービスの紹介など、顧客にとって価値ある情報を継続的に提供します。顧客満足度の向上と長期的な顧客生涯価値(LTV)の最大化を目指します。

コンテンツナーチャリング

質の高いコンテンツを通じて、潜在顧客への教育と関係構築を行うアプローチです。ブログ記事、eBook、動画、ポッドキャストなど様々な形式のコンテンツを提供し、顧客の課題解決をサポートします。直接的な販売メッセージは控えめにし、業界の知識やトレンド、ベストプラクティスなど、顧客にとって有益な情報提供に重点を置きます。

ソーシャルナーチャリング

ソーシャルメディアを活用して、顧客との関係を構築・強化するナーチャリングです。LinkedIn、Twitter、Facebookなどのプラットフォームを通じて、ターゲットとなる顧客と継続的にエンゲージメントを図ります。共感を呼ぶコンテンツの共有やコメントへの返信、業界のディスカッションへの参加などを通じて、ブランドの存在感と信頼性を高めていきます。

アカウントベースドナーチャリング

特定の企業(アカウント)全体をターゲットとするナーチャリング手法です。アカウントベースドマーケティング(ABM)の一環として、企業内の複数の意思決定者や影響力を持つ人物に対して、カスタマイズされたコミュニケーションを行います。企業特有の課題や業界事情を踏まえたパーソナライズされたアプローチにより、大型案件の獲得を目指します。

ナーチャリングに活用されるツールや技術

ナーチャリングを効果的に実施するために活用されているツールやテクノロジーについて見ていきます。

マーケティングオートメーション

マーケティングオートメーションは、ナーチャリングの中核を担うテクノロジーです。HubSpot、Marketo、Pardot、Eloquaなどのプラットフォームを活用することで、顧客の行動に基づいた自動的なコミュニケーションが可能になります。リードスコアリング、セグメンテーション、ワークフロー自動化、A/Bテストなどの機能を通じて、効率的かつパーソナライズされたナーチャリングを実現します。

近年では、AIを活用した予測分析やレコメンデーション機能を備えたツールも増えており、顧客の次の行動を予測し、最適なコンテンツを提案することが可能になっています。

CRM(顧客関係管理)

CRMシステムは、顧客データを一元管理し、営業部門とマーケティング部門の連携を支援します。Salesforce、Microsoft Dynamics、Zohoなどのプラットフォームを活用することで、顧客との全接点の履歴を追跡し、360度の顧客ビューを構築することができます。

マーケティングオートメーションツールとCRMを連携させることで、リードの状態やスコアリング情報をセールスチームと共有し、適切なタイミングで営業活動へとつなげることができます。

コンテンツ管理システム(CMS)

CMSは、ウェブサイトやブログ、ランディングページなどのコンテンツを効率的に管理・配信するためのシステムです。WordPress、Drupal、HubSpot CMSなどのプラットフォームを活用することで、コンテンツの作成・公開・分析のプロセスを効率化できます。

パーソナライズド機能を備えたCMSでは、訪問者の属性や行動履歴に基づいて、最適なコンテンツを動的に表示することも可能です。

メールマーケティングツール

メールは依然としてナーチャリングの重要なチャネルであり、Mailchimp、Constant Contact、Campaign Monitorなどのメールマーケティングツールが広く活用されています。これらのツールを使うことで、パーソナライズされたメールの作成・配信・分析が可能になります。

開封率やクリック率の測定、セグメント配信、A/Bテスト、自動化シーケンスなどの機能を活用し、効果的なメールナーチャリングを実施できます。

ソーシャルメディア管理ツール

ソーシャルメディアを活用したナーチャリングでは、Hootsuite、Buffer、Sprout Socialなどの管理ツールが役立ちます。これらのツールを使うことで、複数のソーシャルメディアアカウントを一元管理し、コンテンツの計画・投稿・分析を効率化できます。

エンゲージメント追跡、リスニング機能、インフルエンサー特定などの機能を活用することで、ソーシャルナーチャリングの効果を高めることができます。

分析・BIツール

Google Analytics、Tableau、Power BIなどの分析ツールを活用することで、ナーチャリングの効果を測定・可視化できます。ウェブサイトトラフィック、コンバージョン率、顧客行動パターンなどのデータを分析し、ナーチャリング戦略の改善につなげることができます。

データに基づいた意思決定を行うことで、リソースの最適配分とROIの最大化が可能になります。

AI・機械学習

AIと機械学習の発展により、より高度なナーチャリングが可能になっています。自然言語処理(NLP)を活用したチャットボット、予測分析による次善のアクション推奨、コンテンツレコメンデーションエンジンなど、様々な応用が進んでいます。

顧客データから一人ひとりの好みや行動パターンを学習し、超パーソナライズされたナーチャリングを自動的に実施することで、エンゲージメントと転換率の向上が期待できます。

---

これらを組み合わせることで、属人的な営業から脱却し、科学的なナーチャリングが可能になります。

ナーチャリングの実践方法

以下では、効果的なナーチャリングを実践するためのステップを紹介します。

①顧客の理解と分類

ナーチャリングの第一歩は、顧客を深く理解することです。デモグラフィック情報(年齢、性別、職業など)やサイコグラフィック情報(価値観、関心、悩みなど)を収集・分析し、ペルソナ(顧客像)を作成します。また、顧客の購買検討段階や行動パターンに基づいてセグメント分けを行い、それぞれに最適なアプローチを設計します。

顧客行動データや満足度調査、営業担当者からのフィードバックなど、様々な情報源を組み合わせることで、より精度の高い顧客理解が可能になります。このプロセスは一度限りではなく、継続的にデータを収集・更新し、顧客の変化に対応することが重要です。

②コンテンツプランニング

顧客の購買検討段階に合わせたコンテンツを計画します。認知段階では業界トレンドや課題に関する一般的な情報、検討段階では製品比較やケーススタディ、決定段階では無料トライアルや導入事例など、顧客のニーズに応じたコンテンツを用意します。

コンテンツカレンダーを作成し、様々なフォーマット(ブログ、ウェビナー、eBook、ビデオなど)でバランスよく情報を提供することが効果的です。また、コンテンツは常に顧客の疑問や悩みを解決する価値あるものであることが重要です。

③チャネル選定

顧客とのコミュニケーションチャネルを選定します。メール、ソーシャルメディア、ウェビナー、イベント、電話、対面ミーティングなど、顧客の好みや接触頻度に応じて適切なチャネルを組み合わせることが重要です。

オムニチャネル戦略を採用し、異なるチャネル間でシームレスな顧客体験を提供することで、エンゲージメントを高めることができます。特に、デジタルチャネルと人的チャネルの適切な連携が効果的なナーチャリングのカギとなります。

④自動化とスケジューリング

マーケティングオートメーションツールを活用して、ナーチャリングプロセスを自動化します。顧客の行動トリガー(ウェブサイト訪問、コンテンツダウンロード、メールオープンなど)に基づいて、適切なタイミングで次のコミュニケーションを行うワークフローを設計します。

自動化により効率化を図りつつも、パーソナライズされた体験を提供することが重要です。テンプレート化されたメッセージではなく、顧客データに基づいてカスタマイズされたコミュニケーションによって効果向上が期待できます。

⑤測定と最適化

ナーチャリングの効果を継続的に測定し、改善を図ります。オープン率、クリック率、コンバージョン率、顧客エンゲージメントスコア、購買率、顧客生涯価値など、様々な指標を設定し、定期的にレビューします。

A/Bテストを実施し、コンテンツの種類、配信タイミング、メッセージングなどの要素を最適化することで、より効果的なナーチャリングを実現できます。顧客からのフィードバックも積極的に収集し、ナーチャリングプログラムの改善に活かすことがポイントです。

ナーチャリングが活用されている分野の紹介

ナーチャリングは、B2B、B2C、金融、EC、SaaSなど、さまざまな業界で活用されています。

B2B(企業間取引)分野

B2B分野では、製品・サービスの導入検討から決定までの期間が長く、複数の意思決定者が関わることが特徴です。ナーチャリングを通じて、業界の課題解決に役立つホワイトペーパーやケーススタディ、ウェビナーなどを提供し、専門性や信頼性をアピールします。

特に、営業部門との連携(セールスイネーブルメント)が重要です。マーケティング部門がリードの育成状況を可視化し、購買意欲が高まったタイミングで営業部門に引き継ぐ「リードナーチャリング」と「リードハンドオフ」のプロセスを確立することで、効率的な商談創出につなげています。

B2C(企業対消費者)分野

B2C分野では、顧客の興味・関心に合わせたコンテンツ提供が中心です。ライフスタイルや趣味に関連した情報、商品の使用方法やトレンド情報などを通じて、ブランドとの接点を増やします。

特に、パーソナライズされたレコメンデーションや限定コンテンツへのアクセス権の提供などにより、顧客エンゲージメントを高める取り組みが進んでいます。また、ロイヤルティプログラムとの連携により、リピート購入や会員アップグレードを促進する施策も効果的です。

金融分野

金融分野では、複雑な商品・サービスの理解促進や、長期的な資産形成をサポートするためのナーチャリングが活用されています。資産運用セミナーやマネーリテラシー向上のためのコンテンツ提供、ライフイベントに合わせた金融商品の案内などを通じて、顧客との信頼関係を構築しています。

特に、顧客のライフステージや財務状況に応じたパーソナライズされたアドバイスが重要視されています。また、デジタルバンキングの普及に伴い、アプリやウェブサイト上での行動データを活用したナーチャリングも進んでいます。

EC(電子商取引)分野

EC分野では、購入前の情報提供から、購入後のフォローアップまで、一貫したナーチャリングが行われています。商品レビューやユーザー体験談、使用方法の動画など、購入の意思決定をサポートするコンテンツを提供します。

特に注目されているのが、カゴ落ち(購入途中で離脱)したユーザーへのリマーケティングや、過去の購入履歴に基づくパーソナライズされたレコメンデーションです。定期購入プログラムやロイヤルティポイントなどを活用し、顧客の継続的な利用を促す施策も効果的です。

SaaS(Software as a Service)分野

SaaS分野では、無料トライアルや基本プランからの段階的なアップグレードを促すナーチャリングが一般的です。製品の使用方法や活用事例、上位プランのメリットなどを伝えるコンテンツを提供し、ユーザーの利用価値を高めます。

特に、Product Led Growth(製品自体が成長エンジンとなる戦略)では、製品利用データに基づいたナーチャリングが重視されています。ユーザーの利用状況に応じて、新機能の案内や活用方法のヒント、成功事例などを提供し、製品の定着と利用拡大を図ります。

まとめ

顧客との長期的な関係構築を目指すナーチャリングは、デジタル技術の発展により、より精緻でパーソナライズされたアプローチが可能になっています。単なる販売促進ではなく、顧客に価値ある情報を継続的に提供することで、信頼関係を構築し、自然な形での購買行動につなげる手法として注目されています。

特に、AI・機械学習技術の活用による予測分析や、オムニチャネル戦略との統合による一貫した顧客体験の提供など、ナーチャリングの手法は進化を続けています。今後も、顧客データの適切な活用とプライバシー保護のバランスを取りながら、より効果的なナーチャリングプログラムの構築が求められるでしょう。

新着用語