SMBCグループの一員で、シンクタンク・コンサルティング・ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業、日本総合研究所(JRI)。シンクタンク・コンサルティング部門は、パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。」を掲げ、「自律協生社会」の実現に向け、さまざまなDX関連の取り組みをおこなっています。

その取り組みの一つに、サステナビリティ経営の支援があります。今回は、サステナビリティ経営とは何か、どのようにDXが関わるのか、そしてJRIの支援内容について、日本総合研究所の瓜生 務氏と上田 奈月氏にお話を伺いました。

連載:JRI(日本総研)

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.1】パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。」に込めた思いと、具体的な取り組み

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.2】web3技術を活用し、障がい者の仕事づくりを支援

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.3】文化芸術分野のDXで、博物館の新たな価値創造と観光振興を支援

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.4】サステナビリティ経営の高度化を総合的に支援

サステナビリティ課題への取り組みは、企業の存続を左右する

サステナビリティ経営とは何かについて、教えてください。

瓜生その名の通り、「サステナビリティ」視点を組み込んだ企業経営のことで、社会課題を解決するため、中長期目線でどのように自社のリソース配分を行っていくかがポイントです。「環境」「社会」「ガバナンス」など多岐にわたる「社会課題」についてリスク・機会の両面を考慮し、企業活動を通じて社会全体の発展に貢献していくことが、サステナビリティ経営の基本となります。

瓜生 務氏

「サステナビリティ」という言葉は昔からありましたが、近年ますます注目度が上がっています。昔と今とでは、企業の取り組み姿勢は違うのでしょうか?

瓜生大きく変容したと感じています。私自身がサステナビリティ分野のコンサルタントとしてキャリアをスタートした2000年代初頭において、企業の取り組みは環境分野に集中しており、各社の環境部門やCSR部門が担当していました。このような背景もあり、サステナビリティについては、環境規制への対応業務として扱われることが多く、企業活動全体に及ぼす影響はごく一部でした。

しかし、2010年頃より、徐々に「サステナビリティ≒環境」という捉え方が企業内でも変化し、テーマは多岐にわたるとともに、市場で生き残るために必須の経営課題であることが徐々に認知されるようになりました。それに伴い、「サステナビリティは単一の部署で対応可能」という認識も変わり、あらゆる企業活動に影響を与える、いわば企業全体で取り組むべきテーマとして扱われるようになりました。

企業の向き合い方が変化している背景には何があるのでしょうか?

上田社会課題が、企業経営に直接的な影響を及ぼし始めていることが大きいと捉えています。

たとえば、気候変動による影響でサプライチェーンが寸断され、必要な物資を調達できなくなる事態が近年頻繁に起こっています。また「環境」面だけの問題ではなく、自社や取引先企業の劣悪な労働環境や長時間労働、ハラスメントの常態化等が明らかになり、消費者からの不買運動、顧客企業による取引見直し、被害者とされる方々への賠償金支払い等へと発展するケースに対し、社会の眼もどんどん厳格化しています。

企業経営にとってサステナビリティの課題は、「解決した方が良い」ではなく「解決しなければならない」というものに変わってきているのです。

上田 奈月氏

瓜生法規制による影響も大きいです。

日本では、有価証券報告書でのサステナビリティデータ開示の義務化が検討されており、早ければ2027年3月期から、時価総額が3兆円以上のプライム市場上場企業を対象に適用が開始される見込みです。その後は、順次他の企業でも上場企業を中心に義務化が進むとされています。また、EUでは2023年にサステナビリティ開示規制「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)」が発効されており、数年内にEUで事業活動を展開する日本企業にも適用されると見込まれています。

差し迫った社会の動きに対応すべく、大企業を中心に、サステナビリティ経営へのシフトを急ぐ動きが活発化しています。

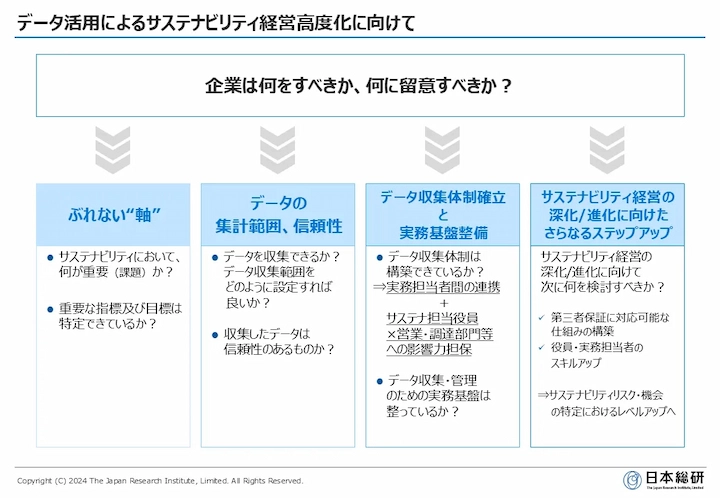

サステナビリティ経営には「ぶれない軸」が必要

企業がサステナビリティ経営へとシフトするには、何が必要なのでしょうか?

瓜生何よりもまず企業としての「ぶれない軸」をもつことが重要です。

先ほどもお伝えしたように、サステナビリティに関する課題は「環境」「社会」「ガバナンス」など多岐にわたります。さらに、AIをはじめとする新技術が引き金となり、新しい社会課題が生まれることも考えられます。企業は幅広い課題に臨機応変に対応することが求められる一方で、「何を優先し、どこに注力するのか」を決めなければなりません。その根拠として、「ぶれない軸」を定める必要があるのです。

加えて、全社が一丸となってサステナビリティ課題の解決に取り組めるような、環境づくりも重要です。経営陣がサステナビリティの意義を正しく理解し、自らが旗振り役として、積極的に全社をリードすることは有効な手立ての一つであると考えています。また、人事評価制度を見直し、役員のみならず、従業員一人一人によるサステナビリティ課題への取り組みが評価される仕組みをつくることも効果的です。

上田旗振り役であるサステナビリティ担当役員が営業部門や調達部門等、他の部門に対して影響力を及ぼすことができるような体制を再構築することもおすすめです。日本企業のCsuO(Chief Sustainability Officer)は、サステナビリティ部門のみを管掌するケースが多くみられますが、他部門にも影響力を及ぼすことができるようになると、サステナビリティにかかる各取り組みに複数部門の協力を得やすくすることができます。その際、欧州や米国の企業が有するガバナンス体制を参考にすることも有用と考えています。

同時に、各従業員・役職員のスキルアップも重要です。まず、営業の最前線にいる従業員においても、サステナビリティに関する専門的知見・スキルが求められます。これは、近年取引先との契約条項に、サステナビリティにかかる要件を盛り込む動きが加速していることからも容易に推測できるかと思います。これに加え、サステナビリティ部門自体の役職員等のスキルアップも必要です。今後企業がクリアすべきサステナビリティ経営のレベルが引き上げられ、より深みのある取り組みが求められるようになると、現場従業員における専門性確保のみならず、経営上の意思決定を行う当該部門の部長・執行役員、或いは担当取締役レベルにおいても高度な専門性を獲得することが必須となります。当社のお客さまにおいても、そうした取り組みに注力する動きも徐々に増えてきています。

規制対応に求められる「サステナビリティデータ」の収集

経営のあり方そのものをシフトする前に、まずは早ければ2027年3月期から始まる、国内の規制への対応を考える企業も多いかと思います。何が必要なのでしょうか?

上田現在続々と成立しつつある規制・ガイドラインの中には、従来と比較にならない水準での取り組み・情報開示を求めるものも出てきています。特に、グループグローバル、或いはサプライチェーン全体での詳細な「サステナビリティデータ」を正確に収集・集計することが必要となっています。サステナビリティデータとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)に関するデータのことで、頭文字をとってESGデータと呼ばれることもあります。

Environmentデータの例として挙げられるのは、温室効果ガス(GHG)排出量や有害物質の排出量などで、すでに収集・開示済の企業も多いでしょう。

Socialデータの例としては人事データが挙げられます。単なる従業員数のみならず、たとえば、ジェンダー・年齢層・出身国・人種別等の従業員数にかかるデータ、さらには各管理職が担当する部下の数をはじめとする組織内でのマネジメント構造に関するデータなども必要となります。

Governanceデータとしては、取締役会の多様性に関するデータが例に挙げられます。経営の舵取りを行うメンバーが、多様なバックグラウンドをもつ人材で構成されているか、属性・スキルに偏りがないかを示すデータは、重要なサステナビリティデータの一つです。

加えて重要なポイントは、それらのデータの収集・集計範囲です。自社グループ傘下の企業におけるデータを集めなければならないことはもちろん、原材料の調達から生産、流通、販売などサプライチェーン全体で関わるあらゆる企業についても、サステナビリティデータの収集対象に含まれます。

さらに、消費者・顧客に支持される製品・サービスを提供していくために、サステナビリティデータをもとに、取引先を選ぶところにまで踏み込む企業も現れ始めています。サステナビリティデータは単に法規制への対応だけでなく、企業が「選ばれる」存在となるための重要な要素となっており、そのためにも早い段階から準備しておくことが求められています。

サステナビリティ経営へのシフトを、総合的に支援

企業のサステナビリティ経営の実現に向けた、日本総合研究所(以下、JRI)の支援内容を教えてください。

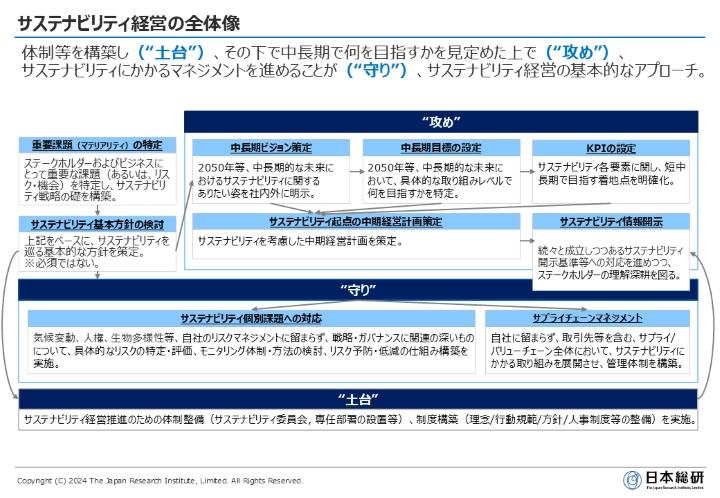

瓜生JRIでは、企業のサステナビリティ経営を「土台」「守り」「攻め」の3つの軸にわけて支援しています。

「土台」としては、サステナビリティ委員会や専任部署の立ち上げ、方針等の策定のみならず、経営層の意識改革にも注力しています。サステナビリティ経営とは何か、サステナビリティの視点を取り入れた企業理念のあり方など、経営層が理解しておくべき考え方について共有します。

「守り」としては、規制・ガイドライン対応等が該当します。規制・ガイドライン対応に必要なデータの整理や、データ回収のための仕組み・体制づくりなど、サステナビリティデータ収集の基盤を整えます。さらに、規制対応に留まらず、構築した基盤を企業価値向上につなげるところまで踏み込んで支援を行っています。

「攻め」に関しては、企業がサステナビリティ方針や重要課題(マテリアリティ)を設定し、ビジョン、中長期目標、KPI、各事業や取り組みが有するインパクトを明確化する支援を行います。サステナビリティを考慮した中期経営計画の策定など、サステナビリティに基づいた経営戦略策定や意思決定サポートも、支援内容の一つです。

これらの3つの軸において、今後はDX導入を通じ、更に「広く」「深く」取り組みを進化させる支援を図ってまいります。

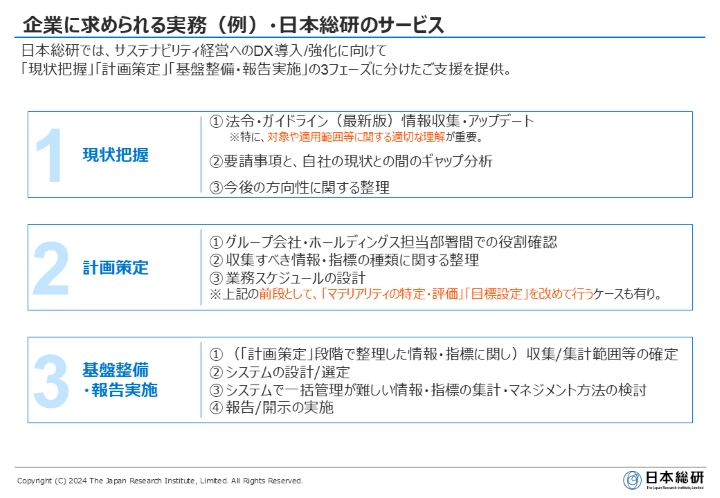

他企業との連携で加速する、DX推進と提供価値の拡大

上田サステナビリティ経営の高度化に向けては、従来以上に多くの取り組みが必要となるため、企業の皆さまが戦略の立案・策定に多くの時間を割くことができるよう、より効率的な運用を図るためのDXの導入も重要です。JRIではサステナビリティ経営のためのDX導入支援において、大きく3つのステップで進めております。

ステップ1は、現状把握です。特に、企業がステークホルダーから何をどこまで要求されており、どのレベルに到達しなければならないのか、詳細な把握を行います。そのうえで、課題の明確化、ロードマップの策定まで伴走します。

ステップ2は、フローの設計です。誰が、何を、どのように実行するかの計画を立てます。具体的には、収集すべき情報や評価のための指標を定めたうえで、項目ごとの取り組み内容を決めます。

ステップ3は、計画実行のための基盤構築です。このタイミングで、足りないツールやシステムを特定し、必要に応じて導入サポートをおこないます。特にJRIでは、国内外におけるサステナビリティ関連サービスを提供するプロフェッショナルやシステムベンダーと積極的に連携しており、お客さまごとの課題に合わせたソリューションの提案ができるような体制を整備しています。

たとえば、2024年6月にJRIと協業を発表したWorkviaは、アメリカ・ニューヨークに本社を置き、定量・定性双方においてサステナビリティ情報の集計・開示を支援するプラットフォームの提供事業者です。また、全く同時期にSMBCグループとの資本業務提携を発表したアスエネは、CO2排出量を可視化するクラウドサービスを提供する企業です。私たちはこれらの企業をはじめ、各社のサービスの特徴・持ち味をふまえつつ、それらの導入支援だけでなく、それを使って「何をしていくのか」という実行までサポートしています。

サステナビリティ経営の推進について、今後の展望をお教えください。

瓜生サステナビリティ経営を推進することが当たり前の時代になりつつある現状において、自社のサステナビリティ経営を進化、或いは深化させるためのサポートに注力したいと考えております。特に、DX支援に関しては外部のパートナーとの連携を強化し、提供価値の拡大を進める予定です。

また、企業にとって負担の大きいサプライチェーン全体、さらにはバリューチェーン全体のサステナビリティデータの管理や改善のためのアクション設計についても、各社の状況に寄り添いながら支援ができればと考えています。そのためにも、サステナビリティ領域におけるSMBCグループとの接点を起点に、幅広い企業と連携を進め、「SMBCグループ」だからこそ提供できる価値を拡大してまいります。

連載:JRI(日本総研)

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.1】パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。」に込めた思いと、具体的な取り組み

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.2】web3技術を活用し、障がい者の仕事づくりを支援

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.3】文化芸術分野のDXで、博物館の新たな価値創造と観光振興を支援

- 【日本総合研究所が描く未来 vol.4】サステナビリティ経営の高度化を総合的に支援

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門サステナビリティ戦略グループ 部長瓜生 務氏

東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻博士後期課程修了(博士:環境学)。大学院修了後、大手監査法人(Big4)、外資系コンサルティングファーム等を経て現職。2000年代初頭より、環境・エネルギー・化学物質を中心とした分野におけるコンサルティングに従事し、近年はサステナビリティ戦略策定を中心としたコンサルティングおよび外部アドバイザーとして企業の持続的成長を支援。気候変動、水、生物多様性、化学物質等、環境分野における高い専門性を軸に、サステナビリティ経営全般に関する豊富な知見を保有。

-

株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 サステナビリティ戦略グループ シニアマネジャー上田 奈月氏

大学院修了後、大手コンサルティングファーム等を経て現職。国内外の企業における事業戦略策定にかかるコンサルティングを経て、現在はサステナビリティ経営全般にわたるアドバイザリー業務に注力。サステナビリティ戦略立案および実行支援に関する豊富な知見・実績を保有。環境・社会・ガバナンス全ての領域を守備範囲とし、企業の持続的成長を支援。

おすすめ記事

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。