VUCAの時代に求められる、「未来を思考する力」。いすゞ中研×日本総研が取り組む「未来洞察」の現在地

予測不能な出来事が次々と起こるVUCA※時代。企業にとって、未来を単純に「当てにいく」だけでは不十分になりつつあります。こうした時代に注目されているのが、「Foresight(未来洞察)」という考え方です。

未来の多様な可能性を考え、変化に備え、企業経営に活かしていく。その実装を支援しているのが、2015年に始動した日本総合研究所の「未来デザイン・ラボ」です。

改めて未来洞察とは何か。企業ではどのように活用されているのか。日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 未来デザイン・ラボ シニアマネジャーの小林 幹基氏、いすゞ中央研究所 研究企画室 企画グループ 主席研究員の森 淳氏、同研究所 テクノロジー・イノベーションセンター イノベーション創出グループ 主席研究員/グループリーダーの北畠 亮氏に、お話を伺いました。

※VUCA:volatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語。

VUCAの時代、高まる「未来洞察」の重要性

未来洞察とはどのようなものなのでしょうか?

日本総研 小林一般的に未来を考えるとき、過去からの積み上げによって、未来を当てにいく「未来予測」という手法が用いられます。

しかし、21世紀に入り、想定外の変化が至るところで起こるようになりました。いわゆるVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代に突入したのです。そのため、これまでの単線的な予測だけでは、未来を見通すことが難しくなってきました。

そこで登場したのが「未来洞察」という考え方です。具体的には、足元で起こっている小さな変化の兆しをしっかりと捉え、複数の代替的未来を視野に入れて議論を進めていきます。VUCAの時代において、未来洞察の重要性はますます高まっているのです。

小林 幹基氏

特に企業経営において、未来洞察の手法はどのように取り入れられているのですか?

日本総研 小林大きく3つの目的があります。1つ目が、企業の既存の戦略に対するリスクマネジメント、2つ目が次世代を見越したイノベーションマネジメント、3つ目が組織を変革していくためのビジョニングです。

変化の兆しから代替的未来を広く捉え、戦略の脆弱性を見極めたり、描いた未来に向けた道筋を考えたりする。そうした、未来を見立てる能力そのものが、今や経営に不可欠となっています。防衛分野や国家戦略など、海外ではすでに一般的に取り入れられている手法です。

日本総研では2015年に「未来デザイン・ラボ」を立ち上げ、日本における未来洞察の導入支援を進めてきました。当初は導入企業も限られていましたが、近年は、大企業中心に活用が広がりつつあります。中でも、いすゞ自動車の研究開発を担ういすゞ中央研究所さまは、特にイノベーションの文脈で先進的に取り組まれている事例の一つです。

100年に一度の大変革期、いすゞが「外側の変化」に目を向けた理由

いすゞ中央研究所として、未来洞察の必要性を感じた背景を教えてください。

いすゞ中研 森自動車業界は今、100年に一度の大変革期にあります。当社も、「商用モビリティソリューションカンパニー」への進化を掲げ、2050年カーボンニュートラルの実現を目指しています。「車をつくる」という枠を超え、車の外側、すなわち社会や環境とどう関わるかが問われる時代です。これまではエンジンや車両の技術など、商用車を仕立てるための研究開発を主にやってきましたが、それだけでは外側の変化を見落としかねません。

特に、当社で行う研究開発は、市場に出るまでに5年ほどのタイムラグがあります。だからこそ不確実性を無視したまま進めてしまうと、ようやく研究が結実したときに、市場が全く違う方向を向いているリスクがあるわけです。

そうした中で、未来洞察という確立された手法に出会い、2020年から導入しています。先ほど小林さまがおっしゃった3つの目的、リスクマネジメント、イノベーションマネジメント、組織変革をすべてやりたいと欲張りながら考えています。

森 淳氏

2020年に未来洞察と出会った、と。どのようなきっかけがあったのですか?

いすゞ中研 森日本総研さまとつながりがある社員が「未来洞察という手法がある」と紹介してくれたことがきっかけでした。まずはワークショップを開いてもらい、私自身も参加しました。

変化の兆しを提示していただきながら、代替的な未来を描くプロセスが非常に明快で、単なる空想ではなく、外部要因による不確実性も取り入れた現実的なアプローチだと感じました。

最初は戸惑っていたメンバーも、ワークショップが進むにつれて、日本総研の担当者による未来を捉える力や言語化の巧みさに感銘を受け、前向きな姿勢へと変わっていきました。

現在は半年に1度、日本総研さまに伴走いただき、各部から選抜した3~4名によるプロジェクトを実施しており、北畠はその5期生にあたります。

いすゞ中研 北畠私はそれまでずっと内燃機関の研究に携わってきました。しかしながら、排気ガス規制や燃費改善などの明確なニーズに適合するための研究に対し、世の中の移り変わりの激しさを感じる中でこれらの技術開発のその先を考える機会が多くなっていました。それだけで良いのだろうかと不安を感じることも多くなってきていました。

どう考えたらいいのだろうと悩んでいた中で、未来洞察という手法を教えていただきました。不確実でもいいから、発想を広げて、まずはどんどん未来を思い描いてみる。手法を学ぶとともに考え方にも刺激を頂き、内燃機関そのものや他の領域に対しても、視野が広がったと感じています。

主席研究員/グループリーダー

北畠 亮氏

いすゞ中研 森普段、それほど話したことのないメンバーが集まるわけですから、最初は探り探りでスタートします。でも、未来洞察を進める中で、最終的にはみんな前向きに盛り上がっていきました。特に5期生はアウトプットを聞き手により理解できる形にするために劇場型の最終プレゼンテーションにたどり着き、それが以降踏襲されているので、ある種“伝説的”なチームとなりました。

組織変革という意味での効果はありましたか。

いすゞ中研 森そうですね。プロジェクトを始めてから当面は、リーダー層および次期リーダー層を選抜しました。自組織に戻っても、未来洞察を活かし、新しいテーマの探索をしてほしいという狙いがあったからです。実際に自組織に戻った人主導でそういった動きが現れ、イノベーションセンターで新たな検討テーマとして動き出した例もあります。

外から私たちのアウトプットを見た人は、「未来洞察をしなくても、できたのでは?」と思うかもしれません。しかし、未来洞察から作っていることの価値は確かにあります。「面白いから」「新しいから」ではなくて、「私が実現したいのは、こんな未来だ」と信念を持って提案できるのです。誰かが決めた目標に向かって一生懸命努力するのとは、だいぶマインドが違う。そういう意味で、変化を感じています。

これまでにほとんどのリーダー層がプロジェクトを経験したため、今は若手の教育に力を入れています。オープンイノベーションの時代において、目の前の車のことだけ、自分たちが思いつく範囲のことだけをやっていてはいけません。5年後、10年後の未来を自分たちで描いて研究テーマを作っていかないと生き残れないと思います。

未来の兆しを可視化し、共創へとつなぐ。新ツール「FIF」

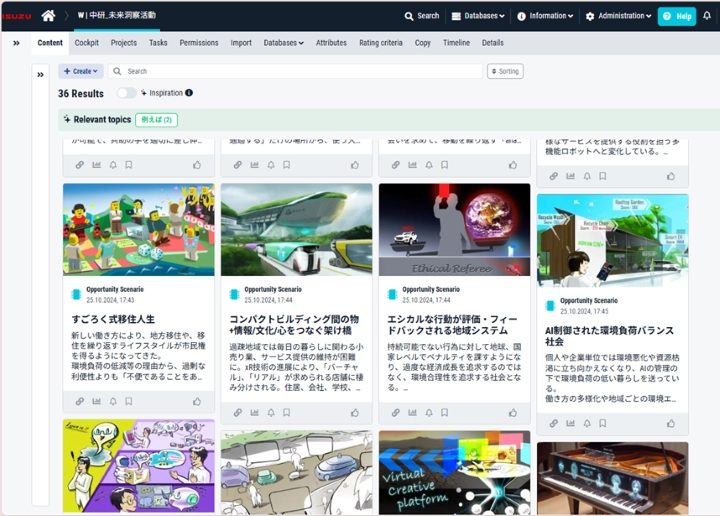

企業・組織の未来洞察プロセスをアップデートするため、Foresight Strategic Cockpit(FSC)を日本向けにアレンジした「Future Intelligence with FSC」(FIF)とはどのようなものなのでしょうか?

日本総研 小林いすゞ中研さまの場合もそうですが、当初はアナログで未来洞察をやってきました。我々が集めた変化の兆しをパワーポイントにまとめてご提供し、ワークショップでのアウトプットとして、またパワーポイントやエクセルでまとめる。そんな工程を踏んでいたのですが、やはりそのノウハウが属人化してしまいますし、ファイルもバラバラで、情報が散逸してしまうという課題がありました。

これらをデジタルの力で一元的に情報管理して、透明性を高めながら組織知としていくことにチャレンジしたいと思いました。FSCは、未来洞察の考え方が先行している欧州の会社の未来洞察ツールです。そのツールをベースに、我々の変化の兆し情報や使い方、ノウハウを組み込んで、お客さまにご提供しています。

日本向けにアレンジされているのですね。

日本総研 小林はい。我々が日々集めている変化の兆しは8,000個以上ありますが、それらをツールの中に統合して、ご提供しています。これまで我々がご支援した後、お客さまで自走いただくのが難しかったのですが、このツールが自走の手助けになっていると思います。

いすゞ中研さまとしてはどのように活用されているのですか。

いすゞ 中研森当社は2023年にFIFを導入しました。

未来洞察シートを作る過程では、初期のアイデアや参照した情報が多く存在しますが、そうした情報をパワーポイントにまとめても、すべてに目を通すのは非現実的です。その点、FIFはアクセスしやすく、参照性も高いため導入を決めました。

また、日本総研さまが提供してくださる変化の兆しを定期的に紙やPDFで頂戴したとしても、それに目を通す人は限られてしまいます。それを1つのプラットフォームの中で管理することで、今までより目に触れる機会が増えるだろうと考えています。

当社としては、未来洞察の自走化を目指しており、経営計画にも入れております。まだ現時点では日本総研さまから完全に卒業できるとは思っていませんが、自分たちでファシリテートして、未来洞察シートを作り、それを保管して、活用するサイクルを自社で回していきたい。そうなると、手法を学んだだけでは継続的にやり切ることは難しいので、FIFのようなツールは非常にありがたいです。

なるほど。FIFを最大限活用されているのですね。

いすゞ中研 森初めから完璧に使いこなしていたわけではありませんが、日本総研さまを通じて欧州側に改善要望を出してもらい、徐々に運用しやすい形に進化しています。

未来を語る、組織と社会へ。FIFが実現する「未来の民主化」

今後の展望やFIFに対する期待を教えてください。

いすゞ中研 北畠FIFに蓄積された情報をグループ全体で共有できれば、多様な観点や経験を集める基盤になると感じています。

ゆくゆくは国内ユーザーが増えて、ユーザー同士の共創や交流が図れるようになっていくと、より有効なツールになっていくと期待しています。

日本総研 小林昨今、未来に関するニュースというと、暗いものばかりで、なかなか明るい未来が見えてこない。そんな風に思われている方も多いと思います。

その中で、FIFは人や組織が自由に未来を考えることをサポートするツールであり、いわば「未来の民主化」に寄与するツールだと思っています。

FIFが多くの企業や組織に広がり、業界を超えてさまざまな人が未来を語り合い、代替的未来を考えられたらと思っています。そのために、リードユーザーであるいすゞ中研さまにご意見をいただきながら、より良いものにアップデートしていきたいです。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。

-

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 未来デザイン・ラボ シニアマネジャー

小林 幹基氏

京都大学大学院情報学研究科修士課程修了。大学院終了後、ソニー株式会社に入社。設計技術の研究開発に従事するとともに、米ニューヨーク大学で客員研究員としてComputational mathematicsについて研究。その後、2015年の未来デザイン・ラボ立ち上げ時に株式会社日本総合研究所に入社。以降、未来洞察を活用した新規事業開発・長期ビジョン策定・中長期戦略策定ならびにFIFの導入に係るコンサルティングに従事している。

-

株式会社いすゞ中央研究所 研究企画室 企画グループ 主席研究員

森 淳氏

2008年 株式会社いすゞ中央研究所に入社。商用車の電動化、燃費改善に関わる研究開発に従事。2019年の研究企画室立ち上げ時に異動。新たな研究テーマ立案に向けた研究創出活動の企画運営を担当。未来洞察及びFIFの導入にも携わり、ワークショップ運営やイベントを通じた社内周知と未来を起点とした対外交流により研究所のマインド変革とイノベーション創出に取り組む。

-

株式会社いすゞ中央研究所 テクノロジー・イノベーションセンター イノベーション創出グループ

主席研究員/グループリーダー北畠 亮氏

2004年 株式会社いすゞ中央研究所に入社。内燃機関の燃費・排気ガス改善に関わる要素技術の研究開発に従事。2023年 研究企画室 イノベーション創出グループの設置時に異動。未来洞察を活用した、いすゞ自動車が“未来に備える”ための新たな研究テーマ立案に向け、研究所のマインド変革とイノベーション創出に取り組む。2025年より研究所内にテクノロジー・イノベーションセンターを設立し、イノベーション創出のための取り組みをより強力に推進している。

おすすめ記事

その他の記事を読む

-

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト

その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント

アンケートご協力のお願い

この記事を読んだ感想で、

最も当てはまるものを1つお選びください。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

引き続き、DX-linkをお楽しみください。