サステナビリティ方針・推進体制

SMBCグループは、持続可能な社会の実現を目指す上での基本姿勢として「SMBCグループ サステナビリティ宣言」を策定し、お客さまをはじめとするステークホルダーと対話し、ともに行動することにより、社会をより良いものへ変革することに貢献していく旨を明示しています。

SMBCグループ サステナビリティ宣言

我々、SMBCグループは、三井、住友にルーツを持つ企業グループとして、先達が重んじたサステナビリティへの意志を受け継ぎ、社会において我々が重点的に取り組む課題を設定のうえ、サステナビリティの実現に向けて行動していきます。

なお、我々は「サステナビリティ」を「現在の世代の誰もが経済的繁栄と幸福を享受できる社会を創り、将来の世代にその社会を受け渡すこと」と定義します。

現状の認識と我々の役割

現在、我々を取り巻く社会が大きな課題に直面し、我々は、持続的かつ強靱な社会への移行のために、早急且つ大胆な行動と社会の変革が求められていると認識しています。このような認識のもと、我々は、国連が定める持続可能な開発のための目標である“SDGs”の達成や社会課題の解決を目指し、金融事業を営む者として、お客さまをはじめとするステークホルダーと対話し共に行動することにより、社会をより良いものへ変革することに貢献していきます。

なお、我々は「サステナビリティ」を「現在の世代の誰もが経済的繁栄と幸福を享受できる社会を創り、将来の世代にその社会を受け渡すこと」と定義します。

SMBCグループのサステナビリティ推進体制

SMBCグループでは、取締役会メンバーである企画担当役員のグループCSOや、グループ全体のサステナビリティ経営を統括するグループCSuO(Chief Sustainability Officer)のもと、グループベースで機能・知見を集約した「社会的価値創造本部」を設置し、コーポレート・ビジネス両面の企画・推進を行っています。

グループにおけるサステナビリティ経営の浸透に関する事項やサステナビリティを推進するために必要な諸施策については、グループCEOを委員長とする「サステナビリティ推進委員会」にて協議しています。また、取締役会の内部委員会である「サステナビリティ委員会」や「リスク委員会」へグループCSuO・グループCROが定期的に報告を行う等、ガバナンス・経営管理体制の高度化を図っています。

SMBCグループでは、サステナビリティ経営を加速すべく、役員等の報酬体系にもサステナビリティへの取組を定性指標として組み込んでいます。

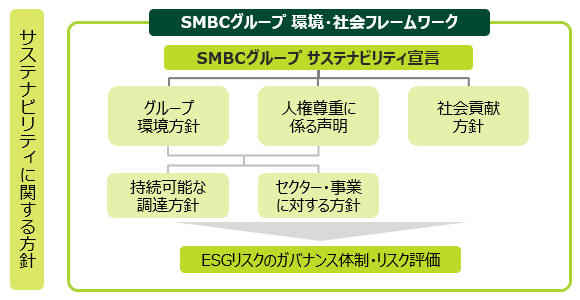

SMBCグループ 環境・社会フレームワーク

SMBCグループは、環境・社会に対するアプローチを包括的に示し、持続可能な社会の実現に貢献する姿勢を明確にするため、「SMBCグループ 環境・社会フレームワーク」を制定しています。

このフレームワークは、当社グループの環境・社会に関する社内規程を一元化したものであり、経営会議を経て制定・公表しました。内包される個別規程の改廃、サステナビリティ委員会をはじめとする各会議体での審議、外部環境や当社グループの事業活動の変化、内部監査による定期的な(原則、年1回以上)レビュー結果などを踏まえ、プロアクティブに見直しを実施します。

なお、本フレームワークで表明しているスタンス・考え方は、SMBCグループ全体としてのものであり、特定のグループ会社等は、本フレームワークをそれぞれのビジネスに応じた形で導入しています。

サステナビリティリスクのガバナンス体制・考え方

ガバナンス体制

SMBCグループは、サステナビリティに関する監督機能として取締役会の内部委員会であるサステナビリティ委員会を、執行機能としてサステナビリティ推進委員会をそれぞれ設置し、環境・社会課題への対応を審議しています。サステナビリティ委員会では、当社グループのサステナビリティ推進施策の進捗に関する事項、サステナビリティを取り巻く国内外の情勢に関する事項、その他サステナビリティに関する重要な事項等について審議され、取締役会への報告・助言が定期的に行われます。サステナビリティ推進委員会では、サステナビリティ企画部が企画・立案したグループ全体のサステナビリティの実現に向けた施策の審議・決定がなされます。

また、取締役会の内部委員会であるリスク委員会では、グループを取り巻く環境やリスクの認識とともにリスクアペタイトの運営に関する事項、リスク管理にかかる運営体制に関する事項、その他リスク管理上重要な事項を審議し、取締役会に助言しています。気候変動問題に関しては、サステナビリティ委員会で気候変動対策全般の方針策定・進捗について審議を行う一方で、リスク委員会では、グループCROが気候変動問題に関する環境・リスク認識やリスクアペタイト、気候変動対策におけるリスク管理関連施策の執行状況等について定期的に報告し、審議の上、取締役会に助言を行っています。

なお、環境・社会リスクが大きく、SMBCグループの企業価値棄損や信頼低下につながる可能性が高い個別案件については、複合的なリスク管理の観点から、必要に応じて経営会議役員が参加する会議体において、対応を協議します。

デューデリジェンス

SMBCグループは、当社グループ与信業務の普遍的かつ基本的な理念・指針・規範等を明示した「グループクレジットポリシー」に、公共性・社会性の観点から問題となる与信を行わないという基本原則とともに、地球環境に著しく悪影響を与える懸念のある与信を行わないことを謳っています。

グループの与信業務の中核を担う三井住友銀行では、お客さまの非財務情報の把握による与信への定性的な活用、また個別案件に対する環境社会リスク評価等を通じて、環境・社会リスクを適切に把握し、定期的なモニタリングによる管理を実施します。

非財務情報の把握

三井住友銀行では、お客さまとの対話を通して、財務情報に加え、サステナビリティに代表される非財務情報を把握することにより、お客さまの事業活動による環境や社会への影響を認識しています。環境・社会リスクに影響を与える可能性が高いセクター・事業を対象として、温室効果ガスの排出量や気候変動リスクなどの環境社会リスクへの対応状況を把握し、与信における定性的な判断要素として活用します。これらの非財務情報は、モニタリングを通して定期的に更新されます。

この取組を、環境社会リスク評価とともに実施することで、より高度かつ広範なデューデリジェンスを実施しています。

非財務情報の収集を通して、サステナビリティリスクに関するお客さまとのエンゲージメントの質を深め、環境・社会への配慮に向けた取組を積極的に支援しつつ、懸念されるリスクについてはお客さまとともに改善に努めてまいります。

環境社会リスク評価

三井住友銀行では、環境・社会に多大な影響を与える可能性がある大規模プロジェクトへの融資においては、社会的価値創造企画部において、デューデリジェンスを通した環境社会リスク評価を実施しています。

また、プロジェクト事業者に対して、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への対応や、地域住民等へのFPIC(Free, Prior and Informed Consent/自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)の尊重など、気候変動や人権をはじめとする環境社会配慮への取組を求めてまいります。

なお、「大規模な開発プロジェクトに対する環境社会配慮」への取組については、以下のリンク先をご覧ください。

セクター・事業に対する方針

SMBCグループは、環境・社会に影響を与える可能性が高いセクター・事業に対する方針をリスク管理の観点で独自に定めています。この方針は、SMBCグループ各社(三井住友銀行、SMBC信託銀行、三井住友ファイナンス&リース、SMBC日興証券)において、それぞれのビジネスに沿う形で導入し、更なるリスク管理体制の強化を図ります。なお、本方針は、各地の法令遵守のもとで適用されます。

セクター・事業横断的な支援禁止方針

以下に該当する支援は行いません。

- ●法令等の社会的規範から逸脱する支援

- ●公序良俗に反する支援

- ●公共性・社会性の観点で問題のある支援

- ●環境に著しく悪影響を与える懸念がある支援

- ●ラムサール条約指定湿地およびユネスコ指定世界自然遺産に著しく負の影響を与えると認識される新規事業に対する支援

- ●児童労働・強制労働・人身取引を行っていると認識される事業に対する支援

セクター・事業別の方針

1.石炭火力発電

以下に該当する支援は行いません。但し、脱炭素社会への移行と実現に資するお客さまの取組みは除きます。

- ●石炭火力発電所の新設および拡張案件への支援

- ●期限が2040年度を超える石炭火力発電所向け支援

- ●石炭火力発電事業を主たる事業とする企業のうち、当社グループと与信等の既存の取引が無い企業に対する支援

- (セクター・事業に対する認識)

- 石炭火力発電セクターのお客さまが脱炭素に向けた長期戦略を策定・公表するなど、気候変動への対応を進めていくことを期待します。その上で実体経済の脱炭素化に向けては、石炭火力発電所の公正な移行を含むManaged phase out(MPO)やCarbon Capture, Usage and Storage(CCUS)等の対策に追加支援が必要となることを認識しています。MPO等脱炭素社会への移行と実現に資するお客さまの取組みを支援します。

2.バイオマス発電

- (方針)

-

木質バイオマス発電事業(※1)の新設及び拡張案件に対しては持続可能な燃焼材(※2)が使用されることを確認の上、支援を行います。

また、上記事業を含むバイオマス発電事業に資金が向かう案件については、GHG排出の緩和策などの環境社会配慮がなされているか注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。- ※1 木質バイオマス発電事業とは木質バイオマス専焼のみならず、混焼も含む

- ※2 持続可能な燃焼材とは未利用材・製材残渣含め原生林由来ではないこと、地域住民等の人権侵害を行っていないことが確認できる燃焼材のこと

- (セクター・事業に対する認識)

- バイオマス発電事業を含む脱炭素社会への移行に資する事業については積極的に支援を検討しています。一方で、木質バイオマス発電では発電燃料となる燃焼材の製材過程において原生林の伐採や人権侵害が行われていないことを確認することが重要となります。

3.水力発電

- (方針)

- 水力発電プロジェクトに資金が向かう案件については、生物多様性や、住民移転の発生による地域コミュニティへの影響などに対する適切な緩和策が行われているかを注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。

- (セクター・事業に対する認識)

- 水力発電は、脱炭素社会への移行が進む中、渇水の問題を除き、安定的かつ長期的な電力供給に貢献すると期待される発電方法の一つである一方で、ダム建設が生態系や地域コミュニティへ重大な悪影響を及ぼす可能性があります。特に、流量などの河川環境の変化に伴う生物多様性への影響や、住民の移転や生計手段の喪失等の影響を考慮することが重要となります。

4.石油・ガス

- (方針)

-

以下の事業に資金が向かう案件の支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施し、環境・社会に対するリスクの特定・評価をしたうえで慎重に対応を検討します。

-

(1)オイルサンド

オイルサンド(タールサンド)は炭素強度が比較的高く、開発には大きな環境負荷を伴います。排水による土壌や水質の汚染、森林伐採のほか、生物多様性の保全や先住民コミュニティへの配慮へ向けた取組などを注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。 -

(2)シェールオイル・シェールガス

シェールオイル・ガス開発時には、水圧破砕法の使用による地下水の汚染、地震誘発の影響などが想定されます。これらに対する適切な緩和策が行われているかを注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。 -

(3)北極圏での石油・ガス採掘事業

北極圏(北緯 66 度 33 分の緯線より北の地域)は、希少な生態系を有し、独自の文化を有する先住民が生活する地域です。この地域での採掘事業に対しては、環境や先住民コミュニティへの配慮のほか、生物多様性の保全に向けた取組などを注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。 -

(4)石油・ガスパイプライン

パイプラインは、敷設時だけでなく完工済であってもオイル漏洩や森林伐採などによる環境影響、先住民コミュニティに対する社会影響が広範な地域にわたって想定されます。これらに対する適切な緩和策が行われているかを注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。 - (セクター・事業に対する認識)

-

石油・ガスはエネルギーの安定供給に貢献するエネルギー源の一つである一方で、脱炭素社会への移行が進む中、保有する資産の価値が将来的に下落する座礁資産化リスクの考慮や、開発に伴う環境負荷の軽減、開発地域住民への配慮などが求められています。石油・ガスセクターのお客さまが脱炭素に向けた長期戦略を策定・公表するなど、気候変動への対応を進めていくことを期待します。また、脱炭素社会への移行と実現に資するお客さまの取組みを支援します。

5.鉱物資源採掘

(1)鉱物資源採掘全般

- (方針)

-

鉱物資源の新規採掘事業および既存採掘事業の拡張に対しては、環境への配慮のほか、生物多様性の保全や先住民コミュニティへの配慮、強制労働・児童労働撤廃へ向けた取組などを注視し、支援を検討する際には環境社会リスク評価を実施します。

- (セクター・事業に対する認識)

-

鉱物資源は産業活動に必要不可欠な原材料である一方で、先住民族コミュニティへの影響、強制労働・児童労働などの人権問題や、採掘に伴う生物多様性への影響に対する配慮などが重要となります。

(2)炭鉱採掘

- (方針)

-

以下に該当する支援は行いません。但し、化石燃料事業からの転換に資するお客さまの取組みは除きます。

- ●山頂除去採掘(MTR/Mountain Top Removal)方式で行われる炭鉱採掘事業に対する支援

- ●一般炭採掘事業の新規採掘および拡張案件に対する支援

- ●一般炭採掘事業に紐付くインフラ事業の新規開発及び拡張案件に対する支援

- ●一般炭採掘事業及びそれに紐付くインフラ開発事業を主たる事業とする企業のうち、当社グループと与信等の既存の取引が無い企業に対する支援

- ●期限がOECD諸国では2030年度、非OECD諸国では2040年度を超える一般炭採掘事業者に対する支援

- (セクター・事業に対する認識)

-

脱炭素社会への移行に伴う座礁資産化リスクが想定されるほか、炭鉱での強制労働・児童労働等の人権問題や、採掘に伴う生物多様性への配慮などが重要となります。

炭鉱採掘セクターのお客さまが化石燃料事業からの転換など脱炭素に向けた長期戦略を策定・公表するなど、気候変動への対応を進めていくことを期待します。また、化石燃料事業からの転換に資するお客さまの取組みを支援します。

6.タバコ製造

- (方針)

-

タバコ製造企業への支援に対しては、健康被害や強制労働・児童労働撤廃のための人権配慮など特有の課題への対応が行われていることなどを確認します。

- (セクター・事業に対する認識)

-

タバコを吸うことは、肺がんや呼吸機能障害などの健康被害を引き起こす可能性があります。また、原料である葉タバコの栽培時においては、強制労働・児童労働撤廃のための人権配慮などが重要となります。

7.パーム油農園開発

- (方針)

-

パーム油農園開発事業に対しては、環境・社会に配慮して生産されたパーム油に与えられる認証である、RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)認証を受けているかどうか確認し、新規農園開発時の森林資源および生物多様性の保全、児童労働などの人権侵害などが行われていないことを確認のうえ支援を行うほか、まだ認証を受けていない取引先については、RSPO認証の取得推奨、支援を行い、認証の取得計画の提出を求めます。

RSPO認証の取得予定が無い場合は、取引先にRSPO認証の取得を奨励した上で、RSPO認証と同水準の対応を求めます。

なお、取引先に対しては、NDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation(森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ))を遵守する旨の公表を求めた上で、取引先のサプライチェーンにおいてもRSPO認証の取得や、NDPEの遵守がなされるよう、サプライチェーン管理の強化、及びトレーサビリティの向上を奨励してまいります。

8.森林伐採

- (方針)

-

森林伐採を伴う事業に対しては、各国の法規制に則り違法な伐採や火入れ、森林破壊、強制労働、児童労働が行われていない旨を確認の上、支援を行っています。

その中でも、大規模農園(※1)開発事業に対しては、NDPEを遵守する旨の公表を求めてまいります。※1 1万ha以上を対象とする(例:大豆・天然ゴム・コーヒー等の栽培や、放牧地としての利用等を目的とした事業。

また、高所得OECD加盟国以外の国における森林経営事業(※2)に支援を行う際には、FSC(Forest Stewardship Council)認証またはPEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme)認証の取得、及びNDPEを遵守する旨の公表を求めてまいります。認証未取得の場合には、認証の取得推奨、支援を行い、認証の取得計画の提出を求めます。なお、取引先のサプライチェーンにおいても認証の取得や、NDPEの遵守がなされるよう、サプライチェーン管理の強化、及びトレーサビリティの向上を奨励してまいります。

※2 森林経営事業とは、森林の育成・管理を行う事業であり、森林の樹木等を収穫・販売することを目的として伐採するもの。樹木等の収穫・販売を目的とせず、森林保全を目的とした伐採(間伐)のみを行う事業は本方針の対象外。

また、上記事業に限らず、大規模なプロジェクトの支援を検討する際には、原生林や生態系への影響とこれらに対する緩和策、泥炭地開発の有無、労働者や地域住民に対する配慮などを注視の上、環境社会リスク評価を行ってまいります。

9.クラスター爆弾やその他殺戮兵器の製造

- (方針)

-

クラスター弾製造については、その非人道性を踏まえ、「与信の基本理念に反する先」として、製造企業宛ての支援を禁止しております。また、人道上の観点から核兵器、生物・化学兵器、対人地雷を含むその他の殺戮兵器製造に向かう支援を禁止しています。