東京電力への緊急融資

2011年3月11日14時46分、三陸沖の海底を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」が発生し、運転中だった東京電力福島第一原子力発電所1~3号機は緊急停止した。しかし、約50分後に襲来した未曽有の津波により全電源を喪失したため、原子炉の冷却ができなくなり、炉心が溶融、結果的に大量の放射性物質が外部に飛散するという、甚大な原子力災害に発展した。

こうした事態を受け、東京電力は震災の翌週、大手行に対して総額2兆円の緊急融資を要請した。このうち、東京電力のメインバンクであった三井住友銀行には、6,000億円の融資要請があった。三井住友銀行では、早速プロジェクトチームを組成して融資の検討に入ったが、原発事故がいまだ収束せず、損害賠償額や賠償スキームも固まっていない状況下、与信判断は極めて難しいものとなった。今回の地震・津波が原子力損害賠償法(注20)第3条第1項但し書きの「異常に巨大な天災地変」(注21)に該当し、東京電力が損害賠償から免責される可能性があったものの、その最終的な結論は不透明であった。また、原子力発電の停止により火力発電への依存度が高まる結果、発電コストが上昇し、東京電力の収益構造は大幅に悪化すると見込まれた。

最終的に、2011年3月末、三井住友銀行は6,000億円の緊急融資を実行した。これは、①東京電力が日本のGDPの約4割を占める関東地方に電力を供給しており、電力の安定供給の早期確保が日本経済の復興に資すること、②融資に応じることが被災者への円滑な賠償につながること、③わが国において最大の社債発行体である東京電力が経営破綻すれば、金融マーケットに不測の影響が生じる恐れがあること、④仮に原子力損害賠償法第3条第1項但し書きが適用されないとしても、同法の立法趣旨(注22)や第16条(注23)に基づき、原子力損害の賠償に必要な範囲で政府が援助を行い、東京電力の健全性が確保される可能性が大きいこと等の事情を勘案した結果であった。

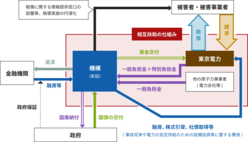

2011年4月以降、政府による賠償スキームづくりがスタートすると、三井住友銀行も、関係各所より意見を求められることとなった。その際、電力の安定供給や被災者への円滑かつ適切な賠償、金融市場の安定性の確保の観点から、原子力損害賠償法の立法趣旨に則り、東京電力の健全性が確保されるよう、東京電力が負担する賠償金額に一定の上限を設け(有限責任)、それを超える部分については政府が必要な援助をすべきである、との主張を行った。最終的には、2011年9月に「原子力損害賠償支援機構」(以下、機構)が設立され、機構が東京電力に対し資金援助を行い、東京電力が被災者に対し無限責任を負って賠償を行うこととなった(図表1-7)(注24)。

機構の設立に際しては、「東京電力を法的整理すべきである」、あるいは「銀行は東京電力に対する債権を放棄すべきである」などの厳しい批判があった。しかし、仮に法的整理となれば、被災者の救済や電力の安定供給、廃炉作業に支障が生じるとともに、金融市場の安定性も損なわれる恐れがあった。関係当事者が一致団結して、賠償、廃炉、電力の安定供給を同時に進めていくことが何よりも大切であり、原子力損害賠償法の立法趣旨に鑑みても、銀行として債権放棄に応じることはできなかった。仮に応じれば、株主に対する責任を問われる恐れもあった。2012年7月、機構が1兆円で東京電力の優先株式を引き受け、議決権ベースで過半数強を有する東京電力の筆頭株主となった。三井住友銀行を含む主要金融機関は、東京電力より与信の維持や追加融資の要請を受け、同年8月、総額1兆円の追加与信等を実行した。これにより、東京電力は財務基盤を強化し、円滑な賠償や電力の安定供給を着実に実行していくことが可能となった。

2021年3月、東日本大震災から10年が経った。この間、賠償や除染、廃炉費用の増加に加え、電力需要の減少や電力システム改革による電力の小売全面自由化、送配電部門の法的分離など、東京電力を巡る環境は大きく変化した。三井住友銀行は、「電力の安定供給」と「迅速かつ適切な賠償」に支障を来すことのないよう、東京電力や政府をはじめとする関係当事者と協力しながら、各種の問題を乗り越えてきた。しかしながら、依然として被災者の生活再建や福島の復興、廃炉や処理水対策等の課題が山積していることも厳然たる事実である。当社グループは、今後も、それらの課題解決に向け、関係当事者と密接に連携しながら力を尽くしていく方針である。

-

第1章不確実性が増す外部環境

-

第2章新たなガバナンスの下でのグループ・グローバル経営の強化

-

第3章「カラを、破ろう。」

-

第4章「お客さま本位の業務運営」の徹底

-

第5章リテール金融ビジネスにおけるビジネスモデルの変革

-

第6章ホールセールビジネスにおける真のソリューションプロバイダーを目指して

-

第7章グローバル・プレーヤーとしての進化

-

第8章高まる不透明感の下での市場ビジネスの進化

-

第9章アセットマネジメントビジネスの強化

-

第10章デジタル戦略の本格展開

-

第11章G-SIBsとしての内部管理態勢の確立

-

第12章業務インフラの高度化

-

第13章グループ経営を支える人事戦略

-

第14章持続可能な社会の実現に向けた取り組み

-

第15章「コロナ危機」への対応

- おわりに