本部機能の集約と三井住友銀行大阪本店ビルの改修

三井住友銀行は、2009年4月、管理部内にCRE戦略グループを設置し、企業として所有・賃貸する不動産(CRE:Corporate Real Estate)に関する「CREマネジメント」(注23)を強化した。2008年1月に本店ビルの建設に着手(2010年7月竣工)したほか、大手町本部ビルの建て替えをはじめとして建築プロジェクトが目白押しで、企業価値向上の観点から不動産を戦略的に活用していく必要性が高まっていた。2012年4月には、CRE戦略グループを「CREマネジメント室」に改組し、個別プロジェクトの推進、不動産管理の高度化・効率化、グループ各社を含むスペースマネジメントに取り組んだ。

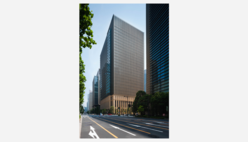

とりわけ、本店ビル完成後、重要プロジェクトとなったのが、老朽化が目立っていた大手町本部ビル(旧住友銀行東京本部ビルディング) の建て替えであった。2012年1月に建て替えに着手し、2015年6月、地上29階、地下4階の「三井住友銀行東館」(以下、東館)が竣工した。翌7月から9月にかけて、本店北館(大手町一丁目三井ビルディング)や大手町ファーストスクエアに入居していた三井住友銀行の一部の本部機能と、西新橋にあった三井住友ファイナンス&リース東京本社の東館への移転が順次行われた。2005年7月に本店を日比谷から大手町に移転する決断を下してから10年の歳月を経て、当社および三井住友銀行の本部機能は、日比谷通りを挟み向かい合う本店ビルと東館にほぼ集約されることとなった。これにより、業務効率が大きく向上するとともに、賃貸オフィスの集約を通じてコストを長期的に節減することが可能となった。

「伝統・先進性・本物」をコンセプトとする東館は、建て替え前の大手町本部ビルやかつての日比谷本店の素材を一部再利用することで伝統を引き継ぐとともに、応接フロアの壁や扉の一部に土や和紙を使うなど、素材を活かしたデザインとした。1階ロビーの「アース・ガーデン」は、床を板張りとし、壁には音響に配慮した信楽焼のテラコッタを組み込み、コンサート会場としても利用できるようにした(注24)。2階の踊り場には、7つの柱に高さ3メートルのタッチパネル式液晶画面を組み込み、体験型の金融ミュージアム「金融/知のLANDSCAPE」 とした。3階には、最大600人を収容できる多目的の「SMBCホール」を設置した。同時に、東館では徹底した環境対策を実施し、CO2排出量の削減に努めた(注25)。

三井住友銀行は、東館の建設と並行し、2013年5月から2015年5月にかけて大阪本店ビルの抜本的な改修工事を行った。旧住友本社の本店ビル(「住友ビルディング」)として建設された大阪本店ビル(注26)は、近年は老朽化が進み、防災機能の強化が課題となっていた。また、三井住友銀行は、東京の本店ビル竣工を契機に、ユニバーサル・レイアウト(注27)を導入してフリーアドレス(注28)などのワークスタイル変革を進めていたが、大阪本店ビルのフロアレイアウトのままでは、東京と同レベルのワークスタイル変革は困難と考えられた。

そこで三井住友銀行は、耐震グレードの引き上げや防災設備の更新、新ワークスタイルの導入を目的として、大規模改修工事を実施した。日本の近代建築史に残る、歴史的建造物である大阪本店ビルを未来に継承するため、改修に際しては、「保存・再生エリア」と「新ワークスタイル導入エリア」を明確に分け、保存・再生エリアは、創建当時の空間を残して来客空間として保存・再生する一方、新ワークスタイル導入エリアは、ユニバーサル・レイアウトや最新の家具什器を採用し、生産性や利便性の向上を図るとともに、組織変更に容易に対応できるオフィスとした。

なお、大阪本店ビルの1階天井には、建設当時からステンドグラスがはめ込まれていたが、1989年以降は雨漏りのため防水シートで覆われていた。改修に際し、屋根との間にLED照明を設置することで、実に26年ぶりにステンドグラスに色鮮やかな輝きをよみがえらせることができた。

-

第1章不確実性が増す外部環境

-

第2章新たなガバナンスの下でのグループ・グローバル経営の強化

-

第3章「カラを、破ろう。」

-

第4章「お客さま本位の業務運営」の徹底

-

第5章リテール金融ビジネスにおけるビジネスモデルの変革

-

第6章ホールセールビジネスにおける真のソリューションプロバイダーを目指して

-

第7章グローバル・プレーヤーとしての進化

-

第8章高まる不透明感の下での市場ビジネスの進化

-

第9章アセットマネジメントビジネスの強化

-

第10章デジタル戦略の本格展開

-

第11章G-SIBsとしての内部管理態勢の確立

-

第12章業務インフラの高度化

-

第13章グループ経営を支える人事戦略

-

第14章持続可能な社会の実現に向けた取り組み

-

第15章「コロナ危機」への対応

- おわりに