(2)不確実性が増す海外情勢への対応

2016年から2018年にかけて、日銀のマイナス金利政策に加えて、海外では米国連邦準備制度理事会(FRB:Federal Reserve Board of Governors)が利上げを継続した結果、三井住友銀行の市場営業部門にとり、債券ポートフォリオからの運用益が限られる厳しい環境が続いた。さらに、政治情勢や地政学リスクなどが金融市場へ与える影響度合いが従来以上に大きくなり、金融市場における不確実性が増したことも、ポートフォリオ運営を難しいものとした。

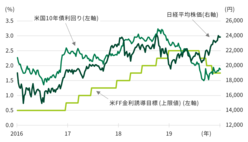

米国の金融政策に関しては、FRBは2015年12月から利上げを開始し、政策金利は緩やかながらも、その後3年にわたって引き上げられた(注4)。また、2017年10月以降、米国連邦準備制度(Federal Reserve System)が保有する約4.5兆ドルの米国債・住宅ローン担保証券(MBS:Mortgage-backed securities)残高の縮小も始まった。この金融正常化のプロセスでは債券利回りが上昇し、2016年11月以降、米国10年債利回りは2%台で推移し、2018年には一時、3%台まで上昇した。

一方、政治面では、2016年6月には英国が国民投票の結果、EUからの離脱を決定(注5)、同年11月には米国の大統領選でドナルド・トランプが勝利し、以来、先進国の政治情勢が市場動向を左右する度合いが増した。加えて、北朝鮮によるミサイル発射など、地政学リスクもあり、不確実性は増大した。ただし、2017年から2018年前半には、米国トランプ政権の下での減税法案への期待から、株式相場が大幅に上昇した。

2018年半ば以降は、米中間で相互に高率の関税を課すなど、米中通商摩擦が激化したほか、EUなど中国以外の国・地域に対しても米国トランプ政権により、関税引き上げなどの保護主義的な強硬措置が取られ、先行き不透明感が一気に高まった。2018年12月には日経平均株価が再び2万円を割り込む局面があった。

世界貿易の鈍化と政治・経済の先行き不透明感の高まりから、米国景気にも陰りが生じ、FRBは2019年7月、利下げに転じた。こうしたなか、米国10年債利回りも1%台へ低下した。米中関係の悪化とグローバル景気鈍化を背景に株式相場は軟調に推移していたが、2019年の3度にわたる米国の利下げを受けて、再度上昇した。日本株も米国株の動きに連動して、上昇トレンドに転じた。

このように、2016年から2019年は、海外の政治動向を背景に、金融市場が大きくアップダウンし、最終的には米国の金融政策の転換にもつながった。市場営業部門は、株式と外貨債券のポートフォリオ・バランスを機動的に調整して収益を積み上げたが、相場の転換点を捉えるために、米国トランプ政権の動向や米中関係など、政治・地政学情勢に関する情報収集や影響分析が、従来にも増して重要となった時期であった。

-

第1章不確実性が増す外部環境

-

第2章新たなガバナンスの下でのグループ・グローバル経営の強化

-

第3章「カラを、破ろう。」

-

第4章「お客さま本位の業務運営」の徹底

-

第5章リテール金融ビジネスにおけるビジネスモデルの変革

-

第6章ホールセールビジネスにおける真のソリューションプロバイダーを目指して

-

第7章グローバル・プレーヤーとしての進化

-

第8章高まる不透明感の下での市場ビジネスの進化

-

第9章アセットマネジメントビジネスの強化

-

第10章デジタル戦略の本格展開

-

第11章G-SIBsとしての内部管理態勢の確立

-

第12章業務インフラの高度化

-

第13章グループ経営を支える人事戦略

-

第14章持続可能な社会の実現に向けた取り組み

-

第15章「コロナ危機」への対応

- おわりに