2.若手従業員の育成と階層研修の強化

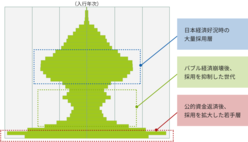

三井住友銀行は、不良債権問題で業績が厳しかった2000年代前半まで新卒採用を大幅に絞っていたが、2006年10月の公的資金完済後は、業務拡大への対応の必要性から、新卒採用を大幅に増加させた。その結果として、中堅層の従業員が少ない、ワイングラス型と呼ばれる人員構成上のひずみを抱えることとなり、とりわけ、営業現場において、ワイングラスの台座部分にあたる若手従業員の早期戦力化が大きな課題となった。

そこで、三井住友銀行では、営業店に配属された新人総合職に対するOJT(On-the-Job-Training)を、人事部、研修所および本店各部が一体となってサポートしたほか、業務に応じた知識を自ら進んで習得できるよう、インターネット上の自己啓発ラーニングポータルサイト「SMBC Academy」(2008年8月開設)における研修メニューや業務関連試験制度の拡充を進めた。また、2014年度以降に新卒で入行した総合職・総合職(リテールコース)の従業員を対象に「単位制」を導入した。これは、行内外の試験結果や外部資格の取得等に対し「単位」を付与することで、積極的な自己啓発によるスキルや知識の習得を促すもので、入行後一定期間内に一定水準以上の単位を取得するよう求めた。

そのほか、三井住友銀行は、若手の研修に加えて各階層別の研修も充実させ、各階層に対する役割期待に応じた育成体系を整備するとともに、業務スキル研修も拡充した。リテール部門においても競争力のあるフロント人材の育成を目的として、2016年4月に「SMBC RETAIL TRAINING CAMP(リテールCAMP)」(注11)を新設し、若手からマネジメント層まで階層ごとの課題に応じた、より実践的なトレーニングや演習を中心とした研修を実施することとした(注12)。

2011年度には、2日の研修を3度にわたって受講する執行役員研修(エグゼクティブプログラム)もスタートさせた。具体的な研修内容としては、有識者によるリーダーシップや戦略策定に関する講義の後、グループワークとして実際に経営・業務戦略を策定し、具体的な実行計画を立てるという、担当部門だけでなく、全行的な見地から物事を考える訓練をする実践的なプログラムとした。

人材育成は、グループ各社がそのニーズに応じて主体的に実施することが基本ながら、グループ経営を強化するなかで、2013年4月には、グループ主要8社の新人約1,300人を集めて「SMFG合同新人プログラム」を初めて開催し、グループとしての視野の拡大と、一体感・帰属意識の醸成を図った。また、2013年度からは、グループ各社の中堅担当者や管理職を集めた「中堅担当者研修」や「管理職研修」、「執行役員交流プログラム」もスタートさせ、グループの相互理解と一体感の醸成、相互交流の強化を図った。

-

第1章不確実性が増す外部環境

-

第2章新たなガバナンスの下でのグループ・グローバル経営の強化

-

第3章「カラを、破ろう。」

-

第4章「お客さま本位の業務運営」の徹底

-

第5章リテール金融ビジネスにおけるビジネスモデルの変革

-

第6章ホールセールビジネスにおける真のソリューションプロバイダーを目指して

-

第7章グローバル・プレーヤーとしての進化

-

第8章高まる不透明感の下での市場ビジネスの進化

-

第9章アセットマネジメントビジネスの強化

-

第10章デジタル戦略の本格展開

-

第11章G-SIBsとしての内部管理態勢の確立

-

第12章業務インフラの高度化

-

第13章グループ経営を支える人事戦略

-

第14章持続可能な社会の実現に向けた取り組み

-

第15章「コロナ危機」への対応

- おわりに