中国証券投資への早期参入

2008年の世界金融危機の発生時には中国が4兆元規模の財政支出を一早く決定し、中国に対する世界の注目度が高まった。だが一方で、中国の金融資本市場の自由化は非常に緩慢にしか進んでおらず、外資銀行が中国市場に投資するうえで規制の多さが障壁となっていた。加えて、中国の政治や経済に関する情報も限られ、先行きには不確実性があった。三井住友銀行の市場営業部門は上海に駐在員を置いていたものの、進出した日系企業に対する預貸ビジネス支援を主たる業務としていた。

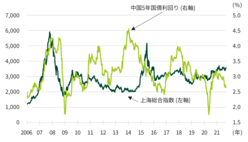

しかし、世界金融危機からの回復局面においても米国の経済成長率は危機前に比べて低水準であり、欧州でも欧州債務危機が発生するなど、欧米からは以前ほどの高い投資リターンを期待できなくなっていた。他方、10%前後の高い経済成長率で推移していた中国は、2010年に日本を抜き世界第二の経済規模となった。市場規模の拡大と欧米に比べ高金利であったことから、中国証券投資には高い運用益が期待できる、と市場営業部門は前向きなスタンスへ次第に傾いていった。

三井住友銀行(中国)による証券投資は当初、償還期間が1年以内の国債および人民銀行債が中心であった。しかし、預貸率規制で貸出が制限されるなか、バランスシートが拡大してくると運用の多様化が課題となった。そこで2014年からその投資年限を延伸するとともに、政策性銀行債(国家開発銀行債、中国輸出入銀行債、中国農業発展銀行債)にも投資対象を広げた。その結果、その後しばらくの間、上海拠点の収益は市場営業部門の海外拠点の中で最大となった。

一方で、日本から中国本土への証券投資にはQFIIライセンスが必要だった。QFII(Qualified Foreign Institutional Investor:適格外国機関投資家)は中国本土の有価証券に投資することが認可された外国機関投資家のことで、中国政府が主として株式市場の発展を目的として2002年に導入した制度である。QFIIとして認可された外国機関投資家は、外貨を人民元に両替し、人民元建ての金融商品(上海A株(注9)や債券)へ限度枠内で投資することが認められる。2012年2月、三井住友銀行は中国の証券監督管理委員会(CSRC:China Securities Regulatory Commission)から証券業務許可証を取得し、同年5月に国家外為管理局(SAFE: State Administration of Foreign Exchange)からQFIIとして1億ドルの投資枠を認可された。QFII資格取得当初は中国国債への投資を念頭に置いていたが、2014年の中国株の急上昇局面では株式投資から高い収益を計上した。

もっとも、リスクに対しては慎重に対応した。中国は世界金融危機後に実施した大規模な公共投資の後、2015年から2016年にかけて供給過剰や地方政府の債務増加などの問題に直面し、中国株は大幅に下落した。こうした局面では投資を手控えた。

三井住友銀行は2018年12月、邦銀初となるRQFII(Renminbi QFII:人民元適格外国機関投資家)の資格を取得した。QFIIの制度の下では、ドルを調達して人民元に両替するため為替ヘッジコストが高いなど、投資拡大への制約もあった。これに対してRQFIIは、QFIIと同様に海外から中国本土への証券投資の制度であるが、海外投資家がオフショアで調達した預金等の人民元を本土の株式・債券に投資できる(注10)。市場営業部門は、チャンスとリスクを見極めつつ、中国証券市場への投資に取り組んでいる。

-

第1章不確実性が増す外部環境

-

第2章新たなガバナンスの下でのグループ・グローバル経営の強化

-

第3章「カラを、破ろう。」

-

第4章「お客さま本位の業務運営」の徹底

-

第5章リテール金融ビジネスにおけるビジネスモデルの変革

-

第6章ホールセールビジネスにおける真のソリューションプロバイダーを目指して

-

第7章グローバル・プレーヤーとしての進化

-

第8章高まる不透明感の下での市場ビジネスの進化

-

第9章アセットマネジメントビジネスの強化

-

第10章デジタル戦略の本格展開

-

第11章G-SIBsとしての内部管理態勢の確立

-

第12章業務インフラの高度化

-

第13章グループ経営を支える人事戦略

-

第14章持続可能な社会の実現に向けた取り組み

-

第15章「コロナ危機」への対応

- おわりに